醫工結合|理大以人工智能輔助藥研 破解抗生素耐藥性危機 實現精準治療

發佈時間:18:45 2025-04-11 HKT

香港面對基層醫療和公共衛生挑戰,注重預防,以社區為本,早發現早治療,從根本解決各項醫療問題。基層醫療支援個人預防及自我管理,解決各項疾病和公共衛生問題。

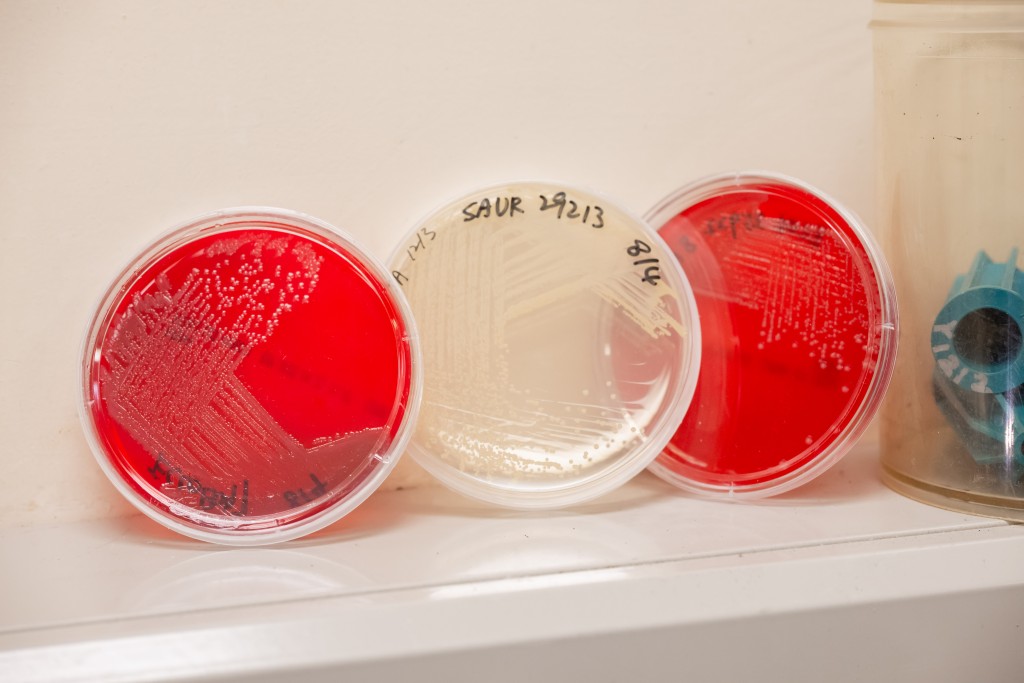

抗生素發現是人類醫學里程碑,不少細菌感染都可以抗生素治癒。但不少病原出現抗生素耐藥性,多重抗藥性超級細菌更構成嚴重的公共衛生問題。2019年,世界衛生組織已宣布,耐藥性問題是全球十大健康威脅之一。去年《刺針》研究指2025年至2050年間,全球預計超過3,900萬人死於抗生素耐藥性(AMR,也稱抗菌素耐藥性)。

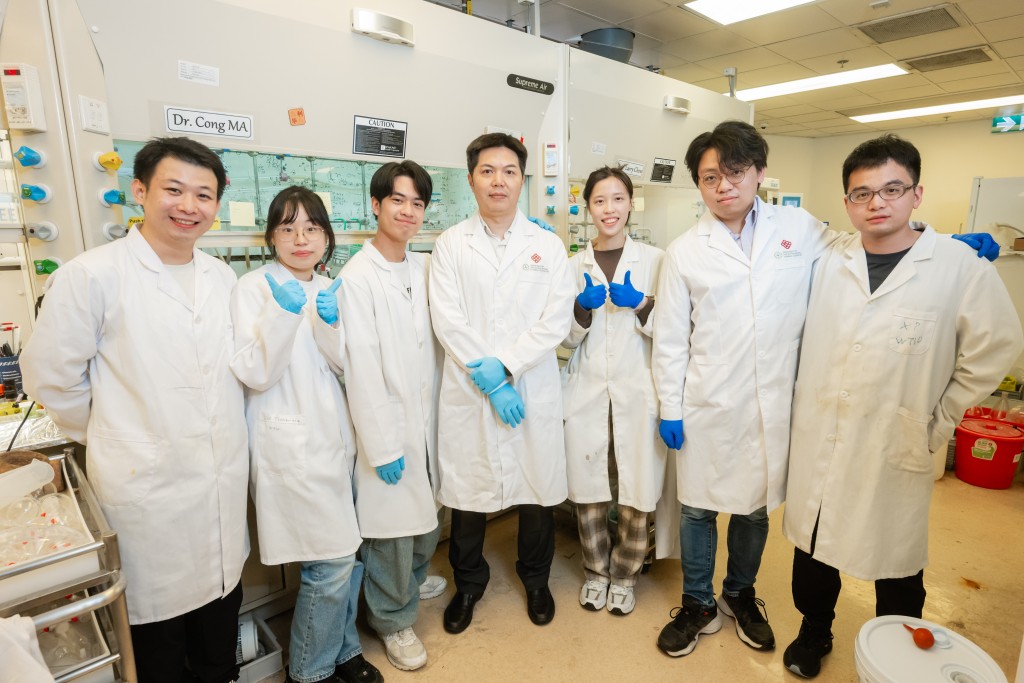

香港理工大學(理大)研究從基層醫療和公共衛生解決挑戰,應用生物及化學科技學系副教授馬聰教授通過人工智能輔助藥物開發平台進行抗生素研究,理大「化學生物學及藥物研發國家重點實驗室」更是本港新藥研發重鎮。

細菌耐藥性危機

細菌對抗生素的耐藥性,正在以驚人速度惡化,抗生素研發卻愈來愈少。2000年以來,全球約只有兩種具有新作用機理抗生素出現,原因是傳統開發需時甚長。

理大正通過深度學習,快速準確分析大量基因組、蛋白質組和臨床數據,確定潛在藥物標靶,評估生物活性物質結構生成新分子,預測具有最佳生物活性、安全的候選新型抗生素藥物。理大研發成為香港科技園與上海醫藥集團聯合培育計劃在本港唯一孵化項目,候選藥物已被證實有效對抗多重耐藥性病原,包括耐藥性金黃葡萄球菌(MRSA)和肺炎鏈球菌,顯示出良好臨床應用前景。

80年代初,2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主、理大傑出名譽教授Barry Marshall發現幽門螺旋菌是造成胃炎和消化性潰瘍主因。理大最近成立了「馬歇爾醫學微生物學科技研究中心」,由馬聰教授擔任中心主任,Marshall教授擔任管理委員會成員,聚焦幽門螺旋菌診療研究。幽門螺旋菌在東亞區感染率達50-60%,早期無明顯症狀,增加早期檢測重要性。

人工智能精準診斷

幽門螺旋菌帶菌者較非帶菌者患胃癌機會,高出四至六倍,較易引起胃黏膜慢性發炎,以至胃、消化道及十二指腸潰瘍及胃癌。由於大部分帶菌者無徵狀,篩檢一直是挑戰,流行的非侵入性的呼氣測試法(Urea Breath Test)有不少限制,影響準確性,胃鏡抽取組織檢驗屬於侵入性檢查,令人不適,亦有潛在併發症風險。馬聰教授指出:「照胃鏡成本貴,培育細菌耗時要幾天至一周,理大通過人工智能研究關鍵基因,開發快速檢測方法,數十分鐘內得出結果,大幅縮短診斷時間和降低成本。」

早期檢測個人預防

胃癌通常在出現症狀時已屬中後期,早期檢測至為關鍵。Marshall教授開發出一種吞服膠囊裝置,成本低、操作簡單,短時間(15分鐘)取樣檢測,可用於胃鏡檢查前診斷取樣,減輕病人痛苦,有潛力成普及篩查工具。幽門螺旋菌也能產生抗藥性,馬聰教授再以人工智能分析人與細菌及抗生素用藥之間的基因交互作用,篩選關鍵基因,選擇出最有效的抗生素和治療方案,結合Marshall教授開發出的吞服膠囊裝置與理大開發的快速檢測方法,快速診斷,精準治療,避免無效治療。

基層醫療強調社區合作和及早預防,馬聰教授指技術可推廣至社區層面,甚至市民自行在家檢測。理大亦將建立電子生物資料庫(eBioBank),儲存幽門螺旋菌相關基因與關鍵基因信息,聯同用藥信息,供醫院或診所付費使用。

香港面對人口老化,慢性疾病病患率持續上升。成立第三所醫學院對香港未來醫療服務發展至關重要,政府亦可以此為契機,加大力度發展預防醫學,以應對社會對醫療需求不斷增長的挑戰。憑藉理大在醫療科技、工程及人工智能領域的堅實基礎,可通過基層醫療和公共衛生的創新技術,推動香港的預防醫學技術發展。