曾俊華指本土意識助團結 推動香港變得更好

更新時間:19:37 2015-12-27

發佈時間:10:59 2015-12-27

發佈時間:10:59 2015-12-27

曾俊華以《喇沙與我》為題,講述移民美國前,家住西洋菜北街,每天走路上學和放學,回流香港後居於界限街,再做喇沙「街坊」,兒子成為喇沙小學插班生,自己獲准周末負責訓練劍隊,自此以舊生、家長和教練的三重身分跟母校維持密切的關係,期間引進另一母校麻省理工(MIT)訓練出奧運金牌主和世界冠軍的練劍方法,令喇沙贏得11次學界劍擊總冠軍,2011年更首度登上「大滿貫」。

曾俊華表示,從成人的角度而言,或許會覺得年輕人「乜都爭餐死」是幼稚無聊,但他作為過來人卻深信這些競爭是教育中非常重要的部分。通過運動、音樂和其他文化活動的良性競爭,年輕人可以不斷挑戰自我,發掘潛能,體會體育精神,學習合作、奉獻,在個人和團隊層面建立身分認同,跟隊友建立一生不渝的真摰友誼,對個人影響深遠。

他坦言,舊生教練畢業後不收分文貢獻母校,背後推動力就是「brotherhood」,每當置身舊生圈子叫口號或唱校歌,他都覺得喇沙仔對學校那股近乎狂熱的歸屬感,跟近年流行的所謂「本土」意識有著不少共通之處,「兩者都是對本身的身分、傳統和文化,有著強烈的感情和自豪感,這種情感,大至國家民族,小至一間學校,都會存在」。

曾俊華認為,「在喇沙圈子之中,這種感情和自豪感會轉化為一種正面的動力,推動每一代的喇吵仔願意為母校作出無私貢獻」,因此也相信「這一種感情和自豪感,同時存在於所有香港人之中,我們對香港深厚的情感,同樣可以團結成一股正面、具建設性的力量,推動香港變得更好,讓香港整體都能夠得益,而絕對不止於一種封閉式的、消極的、甚至是具破壞性的保護主義。」

最Hit

天后級女歌手5歲子確診自閉症!安排入讀特殊學校:作為父母必須堅強

2024-06-26 19:00

龍皇酒家觀塘店結業!3年內9間執剩1間 創辦人名廚黃永幟 近期現身大台做評判 網民︰幟哥不再!

2024-06-26 17:20

星島申訴王|海港酒家被指偷龍轉鳳 食客嬲爆:千幾蚊食死長腳蟹

2024-06-26 08:00

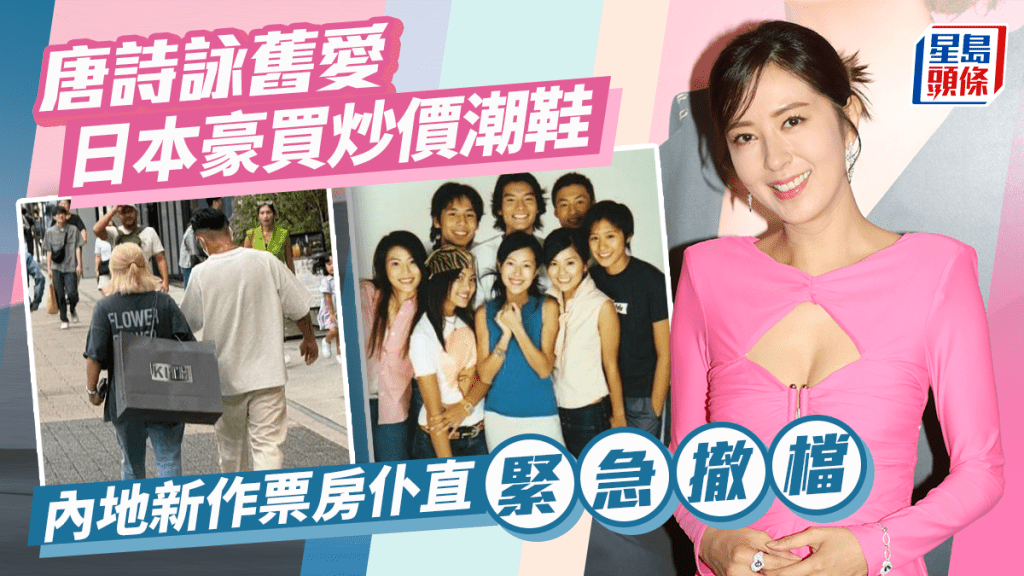

唐詩詠舊愛新片票房仆直封「暑期檔第一炮灰」 現身日本被捕獲豪買炒價潮鞋

2024-06-26 14:30