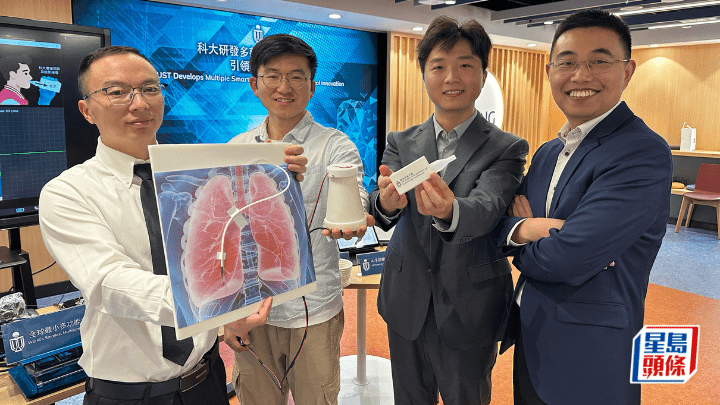

科大研發AI家用肺功能檢測儀 助「長新冠」患者進行呼吸測試及訓練

發佈時間:14:35 2025-04-10 HKT

近年人工智能(AI)技術不斷促進智慧醫療,提升病人護理效果。由科技大學電子及計算機工程學系副教授申亞京領導的團隊,成功整合AI與機械人技術,開發出3款創新型智能醫療設備,其中包括一款比智能手機更輕的家用肺部功能檢測儀,方便患者在家進行呼吸測試及訓練。申亞京強調,醫生和工程師在科研界的交流至關重要,期望未來這些儀器能在科大籌備中的第三間醫學院作為培訓及教學用途。

研全球最細手術機械人

申亞京指,疫情過後,不少患者出現新冠後遺症,定期肺部監測的需求急增,有見及此,團隊研發「AI家用肺部功能檢測儀」。他表示,該檢測儀直徑僅8厘米,重約78克,重量僅為一般智能手機的一半,方便新冠後遺症、慢性肺阻等患者在家中進行呼氣測試及訓練。另外,其團隊去年亦獲創新科技署「產學研1+計劃」(RAISe+)撥款資助,成為首批24個項目之一。

他續指,為增添趣味性,該檢測儀加入不同的互動式呼吸訓練小遊戲,例如用戶可通過行動裝置連接AI系統,藉由調節呼吸力度操控屏幕上的虛擬小鳥,飛越障礙物以獲取分數。團隊成員之一的任豪補充,所有訓練數據將即時同步至雲端平台,讓醫療團隊能遠程追蹤患者肺功能改善狀況並調整訓練參數,例如增加遊戲難度或推薦其他遊戲。申亞京透露,目前該設備已展開臨牀試驗,期望兩年內可推出市場使用。

而針對手部神經損傷患者,團隊開發出配備368個高精度感測單元的「AI手部觸覺交互系統PhyTac」。申亞京指,現時若醫生要為患者進行手部功能評估,只能靠觀察患者的手部動作及結合經驗作粗略診斷,而患者只需握持團隊研發的裝置施力,其AI系統就能量化記錄患者的施力分布與強度。同時,患者可配合系統的VR虛擬實境技術遊戲進行復康訓練,有助醫生快速監測患者的康復過程及制訂個性化康復方案。

在手術輔助方面,團隊研發出全球體積最小的多功能手術機械人。申亞京介紹,機械人直徑僅0.95毫米,體積較現有同類機械人小60%,具拍攝及精準導航能力,可協助醫護人員進行體內組織採樣、藥物輸送及雷射熱療手術,包括腦血管、肺部血管、食道等器官手術。

他表示,團隊已為3個研發的智能醫療器械申請相關專利,並透露目前正在與多間醫療機構合作,包括深圳市第三人民醫院及香港醫院管理局,期望未來這些技術能有助於醫生手術輔助、患者的診療監測及術後康復。

學者:醫工交流至關重要

此外,科大正申辦本港第三間醫學院,他認為,醫生與工程師在科研界的交流至關重要,若能建立更有效的醫工交流機制,將有利科技轉化,期望上述研發的智能醫療器械未來能在科大的醫學院發揮培訓教學功能。

記者 鍾綽盈