浸大音樂會AI監測演奏者腦部活動 院長:藝術與科技結合有很多可能性

發佈時間:11:00 2025-04-15 HKT

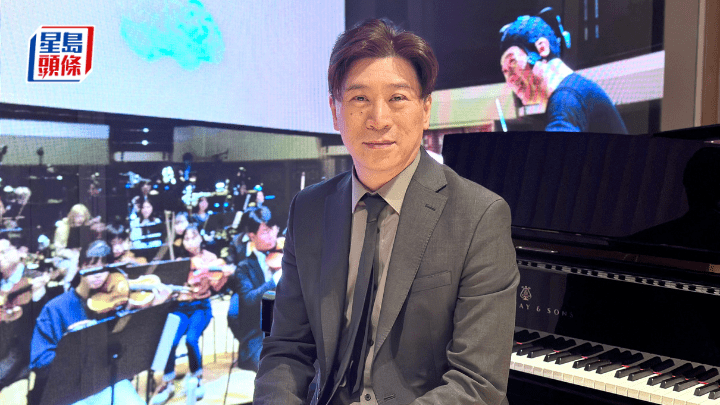

香港積極推動STEAM教育,融合科學與藝術發展,浸會大學於本月初舉行的浸大交響樂團周年音樂會上,首度引入便攜式「功能性近紅外光譜」儀器,實時監測演奏者的腦部活動,以進行科學研究,並運用人工智能(AI)將腦電波轉化為動態視覺影像。研究由擔任音樂會指揮的創意藝術學院創院院長潘明倫主導,他認為藝術與科技的結合有很多可能性,社會應以開放態度使用AI,並培育更多跨學科研究人才。

腦電波轉化動態視覺影像

為進行研究,潘明倫與3名學生演奏者在音樂會最後一首歌演奏期間,一同佩戴「功能性近紅外光譜」儀器進行表演。潘明倫向本報記者表示,該儀器通過近紅外光追蹤腦部血氧飽和度變化,能精準捕捉演奏者的腦部活動,即時反映其專注程度、情緒狀態及協作能力,只要通過藍牙連接,就能將數據實時傳送至電腦進行分析。他透露,每部儀器造價逾40萬元,可同時監測半邊腦部的活動。

潘明倫解釋,腦部不同區域各司其職,分別負責言語、情緒、記憶及動作等功能,研究團隊選擇以音樂作為研究媒介,是因為樂手在演奏時,需要同時運用視覺閱讀樂譜、聽覺辨識音準、肢體演奏樂器,並需調節情感表達、維持高度專注力及注重與其他樂手的同步協調性(synchronization)等,這些認知行為皆能全面激活大腦多個功能區域,極具研究價值。同時,他指出,通過數據,演奏者可探討何時進食有利演奏狀態、心理素質或體溫變化等生理因素對演奏表現的影響等,從而提升其演奏表現。

潘明倫續指,收集數據後,研究團隊將腦部數據交由藝術家,運用AI技術將腦電波轉化為動態視覺影像的藝術品。他認為,AI能有效推動藝術與科學的共同發展。他指出,現時中小學課程已積極融入STEAM教育元素,例如學生使用樂高積木學習編程技巧時,實際上已涉及藝術創作,加上近期ChatGPT生成吉卜力風格圖片引發熱議,更證明藝術與科技的結合蘊含無限可能。

「人類與AI有很多合作空間」

然而,潘明倫坦言,在當前AI熱潮下,「每個(學生)都讀AI、科學(科目)」,人文科學學科的學生人數相對減少。不過,他仍積極倡導AI與藝術的合作,認為「人類與AI有很多合作空間」,亦不擔心AI會取代人類,笑稱未來可能是「用AI的人取代不用AI的人」。他鼓勵大眾應以開放態度使用AI,願意嘗試與科技合作。

與此同時,他強調,社會正隨着科技發展和地緣政治局勢而不斷變化,需要培育更多跨學科研究人才,促進藝術與科學之間更深層次的交流。他以醫療領域為例,指出當今社會已有許多藝術治療成功實例,證明藝術確實能提升整體治療效果,「音樂(雖然)不能拯救生命,但可以讓人活得更好。」

記者 鍾綽盈