醫者之職 推己及人之藝術|養和 — 醫者情‧醫者心

發佈時間:16:30 2022-12-10 HKT

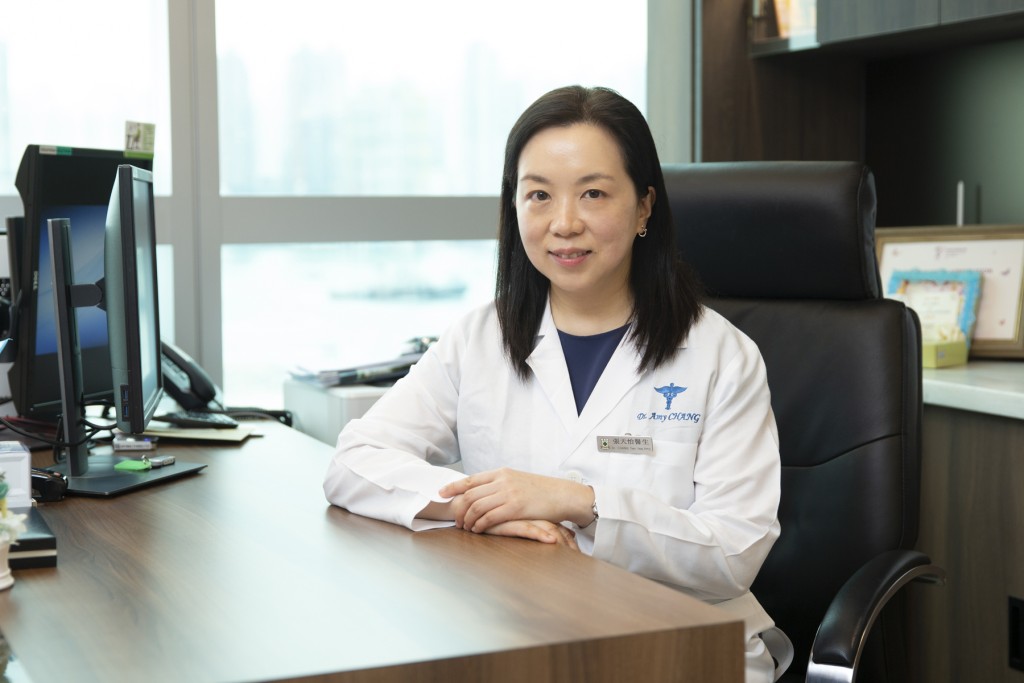

面對患上重症的病人,如癌症患者,醫者肩負的重任,不僅僅是醫治病人的身體,更希望為病人帶來生命的陽光,讓他們走出陰霾。養和臨牀腫瘤科專科醫生張天怡,在從醫的旅程上,特別在治理複雜的癌症時,更加明白病者之痛和心理所承受的壓力,所以她很希望自己能幫助他們渡過難關。

我是一位臨牀腫瘤科醫生,每天也會面對不同的癌症病人。雖然現今醫學昌明,癌症再不是不治之症,很多癌症病人在接受適當的治療後,痊瘉的機會相當高,而且可以恢復病前的生活質素;但病人在確診的一刻,難免感到很不穩妥,心靈上處於陰霾狀態,也就是一種壓抑、鬱悶的情緒。醫生是他們展開這場抗癌戰役的密切同行者,除了要仔細向病人講解病情及可考慮的治療方案外,更需細心聆聽他們表達的焦慮和不佳情緒,開解他們。

而我作為腫瘤科女醫生,在治療婦科癌症時,特別理解她們內心的難受。以子宮頸癌為例,若患者仍年輕,面對子宮切除手術,心情是很矛盾和複雜的。子宮是女性孕育後代的重要生殖器官,摘除全子宮後會影響生育。因此,這是一個相當困難的決定。作為女性,我當然明白她們在憂心未來能否生育這事上的掙扎。從理性出發,我要權衡生育與徹底治理疾病,兩者孰重孰輕?我相信只有積極治療,才能康復過來。然而我不在病人的處境,把我的想法硬推給病人是無濟於事的,我要把我的理性放下,聆聽病人的憂慮,明白她們的情緒和難處,從而嘗試引導她們從另一角度看生命,在並非自己預定的計畫中找尋積極的意義。我體會到作為醫生,在照顧病人的情緒時,抽離與代入需要取得平衡,這就是推己及人的藝術,才能更有效幫助病人。

當然,我會更詳細檢查腫瘤的位置及腫瘤的類別,考量患者的年歲及其個人想法等不同因素,釐定最合適的治療方法。若病人仍處於病發第一期而腫瘤細胞尚未擴散,我仍然建議進行手術,至於只是子宮頸切除,還是將子宮完全移除,便要看臨牀及病理的分析作決定。一般而言,採用手術切除法,治瘉機會仍然較高,再配以輔助的放射治療或化療,以減低復發機會。

盡力解疑 讓病者釋慮

病人與家屬對疾病的認知和治療的方案往往都有很多疑問,作為醫生,若我在診症時沉默寡言,不多說話,只言簡意賅講解幾個重點,病人即使內心恐懼,也不敢說、不敢問。然而,我認為病人有勇氣打這場仗並打勝仗,必須先有信心,所以但凡她們不知道的和不明白的種種,我都會言無不盡,令她們更充分了解,從而更安心和有信心接受所安排的治療。

此外,病人在治療過程中,心理和身體都特別脆弱,若病人對療程反應很強烈,例如出現嚴重的嘔吐情況和身體上的不適,便很想逃避和放棄。曾經有一位約三十歲的病人,初次確診子宮頸癌時仍屬早期,接受切除子宮手術後,病情得到控制。惟八個月後癌病局部復發,須再接受電療及化療。她得知這消息,情緒陷入崩潰,甚至想放棄治療。

病久而氣餒乃人之常情。我記得她每次來覆診,都忍不住哭起來,看着她,我心裏也很難過。我仍要安慰她,鼓勵她振作起來。化療的副作用導致的不適,令她害怕接受治療,讓她敞開心屝,傾訴所受的痛苦,也是一種有效的扶持。她經常問我若捱過了,是否不會再復發,其實她自己也知道沒有人能保證病情將來如何,但我明白她很需要我口中一句安慰話,很需要我給予她信心,這樣她才能堅持完成這艱辛的路,我很高興她對我百分百信任。

不少病人在完成療程後仍不時與我聯絡,分享生活點滴,我可陪伴他們走過人生的幽谷,成為他們生命中的戰友,這是我作為醫生最大的欣慰。

新技術支援 緩減痛楚

病人在治療時承受的痛苦,會令他們「打退堂鼓」。張醫生指,以往有不少病人難以抵受治療的痛苦,容易放棄治療,而相比十年前,近年的醫療科技進步相當顯著,以化療為例,過去會引起惡心和嘔吐(Chemotherapy-induced nausea and vomiting,CINV),現時已有新型的止嘔藥(含有5HT3及NK1拮抗劑),能有效減少嘔吐惡心出現。張醫生表示:「放射性治療(電療)的儀器不停更新,例如強度調控定位放射治療(Intensity Modulated Radiotherapy, IMRT)的放射綫從不同角度進入腫瘤位置,有助分散對周邊正常器官的影響,減少腹瀉、尿頻或影響骨髓等副作用。這些醫療科技的出現,都可以有助減少患者不適,減低治病的心理負擔。」

文:曾蔚淇、張天怡

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ