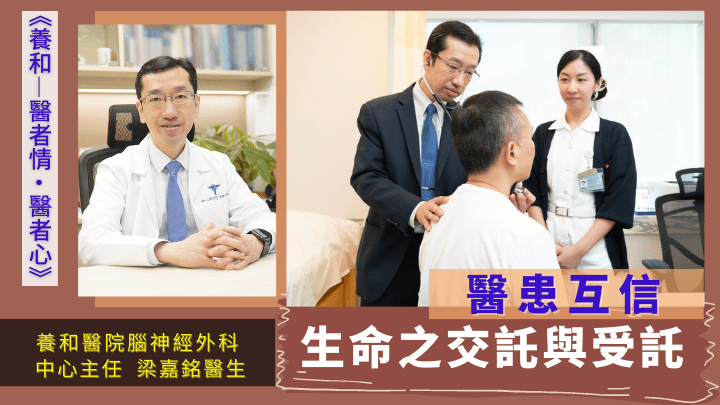

醫患互信 生命之交託與受託|養和 — 醫者情‧醫者心

發佈時間:00:05 2023-04-16 HKT

醫患關係建基於互信,特別是涉及腦部和神經相關的疾病,可說是生死攸關,醫生要治理的不只是疾病本身,還要照顧病人和家屬的心理狀態,唯有互信方能克服疾病帶來的種種挑戰。養和醫院腦神經外科中心主任梁嘉銘醫生從醫三十年,他認為是醫患之間的信任成就彼此生命,病人求醫並非「購買服務」,而是交託生命的一個重要決定;醫生亦必須恪守專業、肩負責任,相互合作和信任才是醫患關係的精髓。

文:養和醫院腦神經外科中心主任梁嘉銘醫生、記者曾蔚淇

小時候,我從未想過要成為一名醫生,我總是思考人生的意義:人們每天營營役役到底為了甚麼﹖後來一位中學老師受重病折磨,我感到非常無助,亦因此認識到醫生這個職業可以用知識幫助別人,因而決定讀醫,希望為社會帶來改變。

我從事的神經外科,一般被稱為腦外科,主要處理與中央神經系統相關的疾病及手術,例如腦神經腫瘤、腦動脈瘤、脊椎腫瘤、腦積水、腦部創傷等。治療的過程很多時都要爭分奪秒,部分手術需要開顱,每一場手術都好像走在生死的鋼索上。

交託生命的重任

開顱手術是一項非常高風險的手術,期間一旦出現任何差池,後果不只是一道疤痕,而是可能影響四肢活動能力,終身殘障,甚至事關生死,因此每當病人來求診,勇敢地把「腦袋」交給我,我都定必全力以赴,因為我肩負的不僅是每一位病人的生命,還有他們對我的信任,而這也是醫患關係的基礎。

我曾經接手一位患腦動脈瘤的外籍病人,她在術前非常忐忑不安,她當時的一句話令我深明醫治病人須具備同理心:「這次手術對你來說,可能只是眾多手術之一,但卻可能是我一生中的唯一一次,對我而言是關乎生命安危的時刻。」從那以後,我一直提醒自己,對待病人必須理性和關懷並重,勿只用「冷冰冰」的一字一句去解釋治療方案和術前須知,我們要站在病人的角度理解他們的擔憂和忐忑。

科學精神與人文關懷

十九世紀末,美國的結核病治療和研究專家特魯多醫生(Dr. Edward Livingston Trudeau)有一句著名的行醫座右銘:「有時治瘉,常常幫助,總是安慰」。作為醫者,治病時固然要全力以赴,但更重要的是急病人所急、想病人所想、痛病人所痛,助病人解除痛苦、給予心靈安慰。

科學求真,人文講善,而醫學正是兩者的結合,兼備科學的求真精神與人文的關懷。正因如此,醫療服務並非一項「商品」,因為醫學的價值不光是治病,行醫也不是一買一賣的付費服務,而是交託生命的重任。我至今依然謹記學醫時聽過的一句話——「醫生不只是『醫病』,而是要『醫人』」。在我看來,醫生和病人之間應是「照顧者」和「被照顧者」的關係。我亦一直鞭策自己,不辜負每位病人對我的信任。

信任盡在不言中

曾經有一位病人,不幸在懷孕期間腦血管瘤爆破出血,情況相當危急。眼見妻子危在旦夕,她的丈夫情緒頻臨崩潰,我們不僅要盡力為病人提供最適切的治療,同時還要兼顧家屬的情緒和感受。由於這次手術關乎兩條生命,我和我的醫療團隊心理壓力甚為沉重,慶幸我們不負所託,最終順利完成手術。難忘手術門打開的一刻,我看到病人家屬釋懷的笑容,一切盡在不言中。其實毋須經常把「信任」兩字掛在嘴邊,從病人和家屬們的眼神和表情流露,都可感受到他們對醫護團隊的信心。

後來這位病人帶同孩子來覆診,看到他們一家人樂也融融,我感悟到醫生的使命不只是拯救一個人,醫患彼此合作和諒解,醫者一方負責任,患者一方信任,才得以建立良好和可持續的醫患關係。

治療腦內「計時炸彈」:腦動脈瘤

腦動脈瘤是血管壁上的一個「泡」,成因是血管壁抵受不住血壓的衝擊而變得薄弱,像氣球般膨脹起來,一般出現於血流衝力大的位置,如顱內血管分支。高血壓、吸煙等後天因素也會加速血管老化,增加腦動脈瘤出現的機會。

腦動脈瘤一旦爆破,可造成蛛網膜下腔出血,可算是出血性中風最嚴重的一個類別,患者會出現劇烈頭痛。治療動脈瘤主要是把它栓塞,防止血液再經過這弱點流出,造成腦出血;同時要保持正常血管暢通,以免造成缺血性中風。

傳統的「夾閉術」以開顱方式進行,用夾子阻斷動脈瘤的供血,創傷性較高,可用於預防動脈瘤爆破及治療已爆破的血泡。較新的治療方法是微創「導管介入術」,做法跟心臟通波仔相似,在腹股溝經大動脈置入導管至大腦,把鉑金綫圈堵塞血泡,但若動脈瘤的入口太大,難以把綫圈穩定,綫圈彈出便有機會阻塞血管引發缺血性中風。另一做法是以網狀「引流支架」代替綫圈,血液可繼續流入正常的血管,病人需服用抗血小板藥,此方法適合入口較闊而未爆破的血管瘤。