以刀刃守護生命 見證微創發展之路|養和 — 醫者情‧醫者心

發佈時間:00:05 2023-07-23 HKT

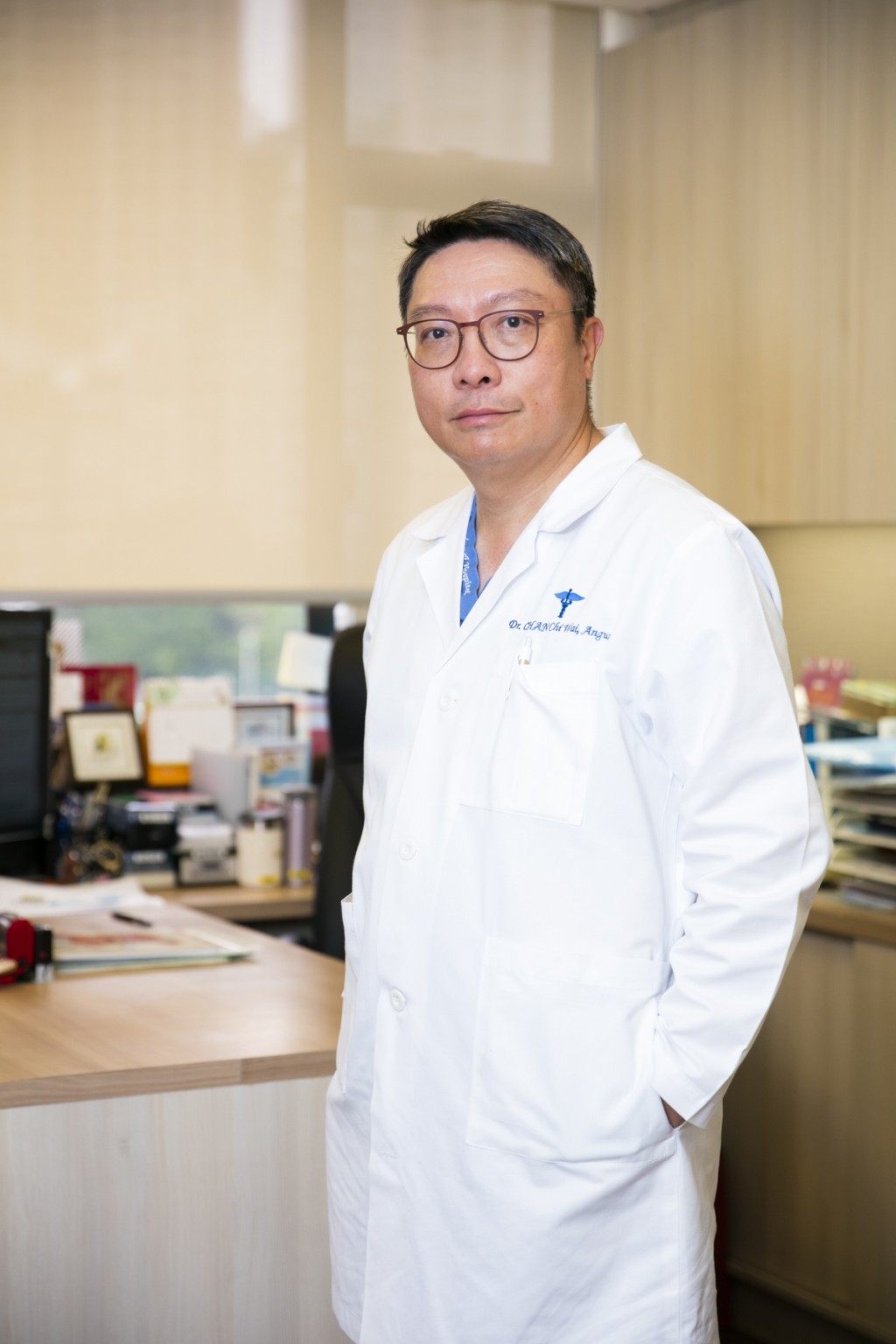

外科醫生就像遊走在刀尖上的匠人,以一雙巧手為患者治瘉傷病、守護生命。手術時下刀要精確,稍微落差都可能帶來難以想像的後果,難怪要練就手術所需的技術,往往花費一個醫生數以年計的心血。養和醫院外科中心及內鏡中心主任、外科專科醫生陳志偉醫生行醫多年,不斷探索和學習,一路見證着外科由傳統開刀手術演進至微創內窺鏡手術,再到今天機械臂的應用。通過與醫學界同袍不斷交流和互相學習,希望把技術傳承,讓更多病人受惠,活出妙手仁心的真締。

文:養和醫院外科中心及內鏡中心主任陳志偉醫生、記者張瑤

由於性格外向,加上對解剖有濃厚興趣,喜歡「落手落腳」為病人施手術,更肯定自己成為外科醫生的志向。特別是外科涉獵的範疇廣闊而且全面,涵蓋甲狀腺、腸胃、肝膽胰、乳房、血管,小至脂肪瘤,大至肝臟腫瘤切除,甚至一些急症例如小腸氣、急性闌尾炎(即盲腸炎)等,我都希望憑雙手去拯救生命,通過各類型手術治瘉病人。

遇上恩師 成就更好的我

作為首屆香港中文大學醫學院畢業生,我有幸遇上當時剛從英國回港的李國章教授,他不但鼓勵我成為外科醫生,畢業後更邀請我加入威爾斯醫院外科團隊。對我而言,李教授不只是經驗豐富的肝膽胰專家,他能在短短數年間,把一個只有十多位外科醫生的團隊壯大成為國際知名的外科部門,他過人的堅毅及魄力,以及「說到做到」的精神,成為我工作及處事的榜樣。

及後在行醫的路上,感恩遇上另一位恩師 ── 鍾尚志教授,他不但全情投入推動外科領域的發展,而且勇於打破傳統。上世紀八、九十年代微創及內窺鏡手術備受質疑,但他為了病人福祉,堅持排除萬難,積極研究並先後引進內窺鏡、腹腔鏡等微創手術至本港,開創微創手術普及化之路,更毫不保留地把經驗及技術傳承下去。令我更為敬佩的是,他為人非常謙厚,常謂「但開風氣不為師」,從不以老師自居。從他身上,我不僅學習到拯救血肉之軀的技術,也啟發我一直堅持以生命影響生命的行醫理念。

同輩互相學習 從不孤單

另一項我在大學時期和行醫生涯領略到的,是團隊精神的重要性。最深刻的是醫學生實習時期,整個學系的學生不論上課或休息都會聚在一起,自此培養出深厚和長久的友誼。到後來開始着手替病人施手術,我更加體會到團隊之間的信任和互相配合乃不可或缺,因為沒有手術能單靠一位醫生就能獨立完成。再者,施手術只是治療的其中一環,由術前診斷至術後護理,需要整個醫護團隊如護士、放射治療師、物理治療師等各司其職,才能讓病人得到適當治療。

事實上,一個成功手術的背後,除了醫生的技術和經驗外,醫療科技的進步無疑讓外科手術不斷突破,邁向一個又一個里程碑。其中,微創內窺鏡及腹腔鏡由以往只可以作診斷,發展至治療用途,現時只需要數個小孔已可做到傳統開刀手術的效果,創傷大大減少,讓病人更快復元,而且提升手術精準度,為病人帶來莫大裨益。

還記得多年前曾遇過一位熱愛運動、需服用薄血藥的七十多歲退休外籍人士,他因小腸內藏着一粒細小的血管瘤造成大便出血,初時照腸鏡和胃鏡都找不到出血位置,每個月都需要輸血維持血色素,即使利用膠囊內鏡亦只偵測到小腸有一疑似小肉粒流血,及後經「雙鏡」,即內窺鏡、腹腔鏡微創手術治療,成功尋找到細小的血管瘤並割走,術後幾星期,他已可活動自如。若果當時靠傳統開刀手術,不但難以找到病灶,而且開刀的創傷性大,康復時間也長,對經常做運動的病人而言,傳統開腹手術帶來比較大的創傷。能夠成功解開這個困擾病人多時的問題,對我來說甚具意義。

排除萬難 見證微創普及化

過去三十多年,微創手術的進步不但惠及本地病人,我們亦樂於通過參與各類型交流團,向內地及東南亞地區的醫護人員親身示範和推廣微創手術。回首過去,行醫的道路並不易走,探索過程雖然充滿挑戰,但能見證微創手術由零發展至現時有近半手術都屬微創,病人因而受惠,仍為我帶來極大的滿足感。盼望未來,微創、機械臂手術,以至其他新技術繼續發展,讓外科醫生在更狹窄的空間內為病人精準地切除病灶,不斷提升手術的成功率及安全性。

內窺鏡 除黏膜下癌前病變

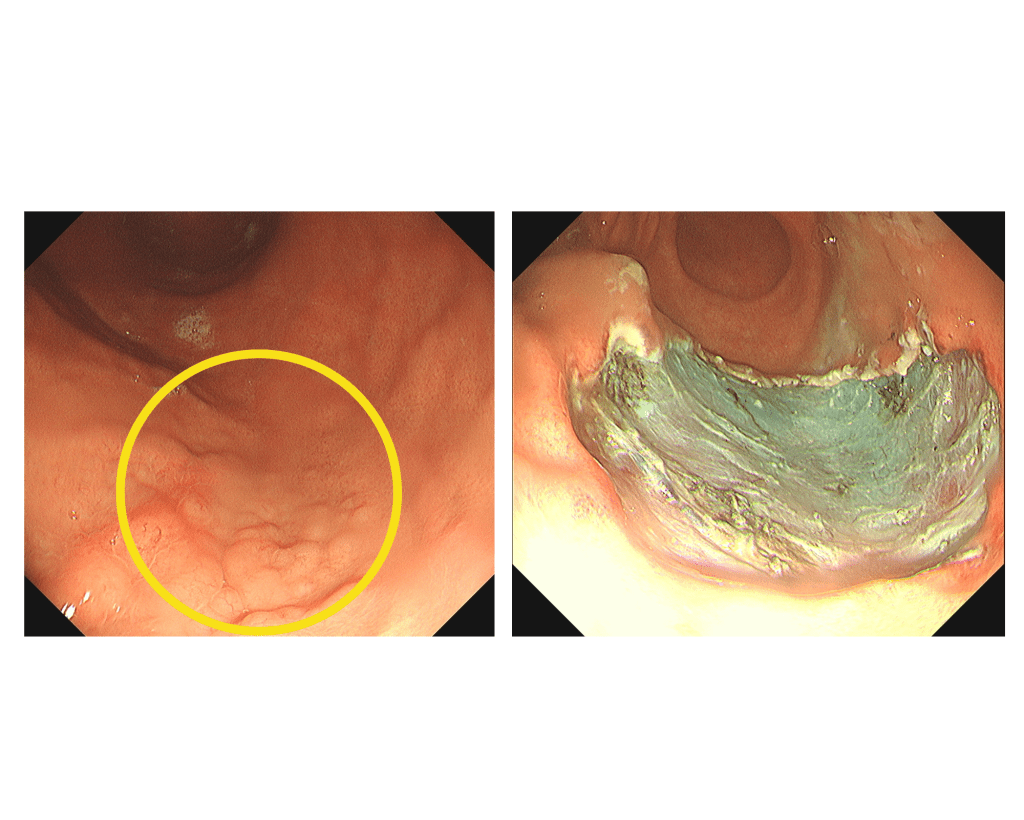

內視鏡膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection,簡稱EMR)及內窺鏡黏膜下剝離術(Endoscopic Submucosal Dissection,簡稱ESD)是一種先進的內窺鏡手術,毋須開腹便能切除胃腸癌前增生物或其他異常組織。

在治療時,醫生會先把病變黏膜染色並劃定範圍,有需要時亦會在病變外做環狀記號,然後在黏膜下層注射溶液,令病變組織隆起,再利用特別設計的手術刀以環狀分離黏膜,讓病灶從黏膜下剝離。由於此治療屬複雜而且難度極高的醫療程序,容易導致流血及穿孔,因此必須由經驗豐富的醫生施行。

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ