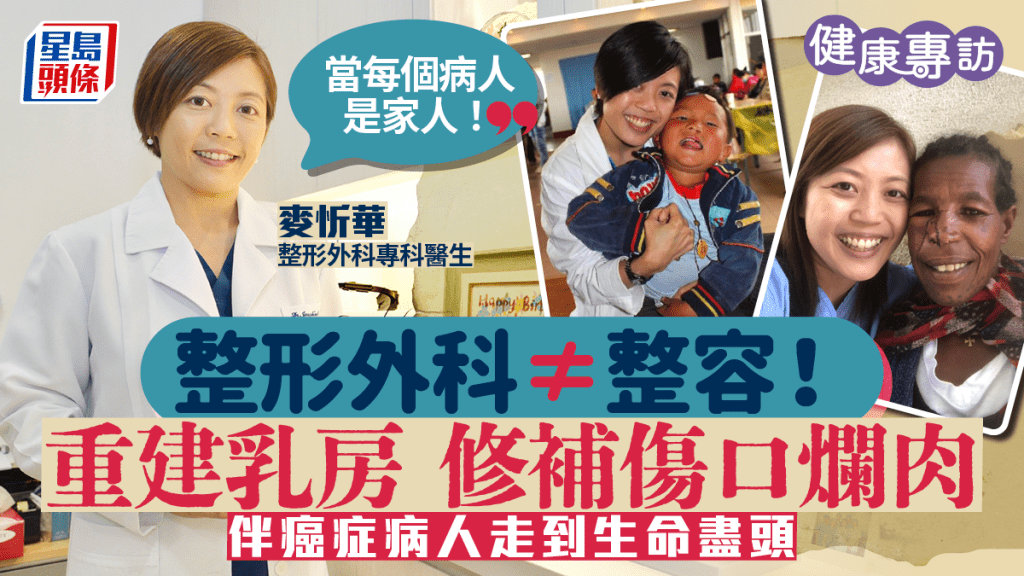

整形外科醫生修補爛肉重建乳房 伴癌症病人走到生命盡頭:視每個病人為家人|醫生專訪

發佈時間:11:09 2025-02-18 HKT

一聽到整形外科,你會想起甚麼?本港整形外科專科醫生麥忻華坦言,曾有病人到診時強調「我不是來整容的!」與大眾想像的不同,麥醫生處理得最多的是兔唇、癌症、意外受傷的個案。行醫16年,她觸碰過不少爛肉、修復過不少傷口,為患者重建乳房,陪伴病人走到生命最後一刻,安撫惶恐不安的家屬。每一次,麥醫生總詳細講解病情,手術前會與患者及家屬會面數次,她說:「我把每個病人也視為自己家人。」

整形外科不等於整容 切除腫瘤修補缺損

「最大的誤解就是,以為『整形外科等於整容』。」投身整形外科16年,麥忻華遇過最多的就是意外受傷、燒傷人士,或是癌症、免唇病人。讓她感到無奈的是,有時再三解釋,病人仍不理解這門專科的工作,堅持轉往耳鼻喉科、皮膚科或其他外科就診,麥醫生稱:「要做重建,始終要回歸到整形外科」。

她解釋,「整形外科」可分成四大範疇,醫美只是其中一環,他們還會處理皮膚問題(皮膚癌、粉瘤、脂肪瘤、割癦等)、重建手術(頭頸、乳房等),以及一些功能性手術(例如大頸泡引發的呼吸困難、縮乳手術等)。「在外國,整形外科被戲稱為『垃圾科』,任何無法分類、不知如何處理的,也會交給我們。」

她指,整形外科最主要訓練的,其實是關於頭頸外科的手術。「若問身邊的朋友,十個有十個也會說不知道,或者反問『頭頸都會生癌?』。」頭頸癌雖算不上十分常見,但死亡率和復發率卻很高,例如口腔癌患者往往在3至5年內病逝。

麥醫生指,初時很多患者也以為自己「熱氣」,至後期才發現,口腔已經被侵襲得很嚴重,患處潰爛至「穿窿」,甚至生蟲。切除腫瘤之後「身體有個窿要修補」,重建乳房、腮腺、口水腺等,這些也是整形外科的工作。

燒傷燙傷的個案也不少,患者中不乏小朋友、長者。有患者因暖水袋爆裂,整個肚皮也被熱水燙傷,長滿水泡。洗傷口時,崩潰得痛哭、大叫的鐵漢也不少,曾有病人痛得破口大罵「神經病!」。

銘記母親患癌經歷 接住每個不安的病人

雖早已立志成為醫生,但因為媽媽,她選擇了整形外科,對待病人的方式也深受其影響。麥忻華憶述,那年暑假準備升上中四,媽媽突然確診第4期乳癌,術後不久復發,其後,病情一度穩定下來。然而,就在她身處外國求學,將要告別最後一年中學生涯時,收到媽媽病危消息。來不及見最後一面,媽媽已撒手人寰,讓她自責,留下遺憾。

更讓麥忻華揪心的是,媽媽在毫無心理準備之下,被告知患癌噩耗,頓時驚慌失措得「靈魂也不見了」。同時,這也令她明白到「break the bad news是需要學習的」。

因此,成為醫生後,每當要向病人宣布壞消息,她也會留意對方的情緒,詳細講解病情的同時,也作聆聽者,適當時會安撫患者及家屬。「要說很多遍,不能覺得病人煩,因為這是他們的權利,一定要有耐性。」

「第一次講,可能只有10%入腦。過了半小時後再講一遍,可能稍微開始接受。」為了確認病人理解病況,她會請對方重覆一遍,其後再作補充。尤其是沒有人陪同聽報告的,她會盡量等到有親友在場,才會詳細告知病情,讓患者多一份力量支撐。

在進行兔唇、癌症等手術前,她平均與病人及家屬會面三次,確保他們對手術詳情、術後注意事項也有充分的理解。她認為,病人若有疑問或想進一步了解,醫生也有責任解釋清楚,而非逼他們快速作決定。麥醫生不希望病人帶著疑問進手術室,導致不開心,甚至覺得選錯了。

麥醫生與病人和家屬會面或通電話時,每每會談上一、兩個小時。手術後,發現有家屬在門外等候,她也會停下腳步說明。為何願意花這些時間?她直言:「做過病人家屬,怎會不想聽醫生講手術情況?」

每天探望癌症病人 陪伴到生命盡頭

「視每一位病人是自己家人,態度和緊張的程度就完全不同了。」只要用心對待,人與人之間很快就會建立起聯繫。自認十分眼淺且感性的麥醫生,受訪前笑說「我今天不會哭的」,惟分享期間,卻好幾次眼泛淚光。

麥醫生稱,比起初入職時,已變得堅強,不再輕易掉眼淚,除非出現情緒「痛點」。看著病人越漸消瘦虛弱、患處流血潰爛,快要走到最後一刻時,她會伴在床邊,牽著他們的手,尤其是沒有子女來探望的長者。

她憶起一位30歲乳癌女病人,從確診、做手術到復發只是一年內的事,很快已擴散到肝臟,情況不太樂觀。麥醫生一直與她保持聯繫,漸漸熟絡起來,並教她煮一些有營養的食物,甚至參加她的婚禮。後來女病人病情轉差入院,開始意識不清,麥醫生每天也去探望,在床邊陪著她走到最後一刻,甚至送她到殮房。

「臨終前,她叫我原諒自己,為媽媽那件事(原諒自己)。」這一次,因為病人及家屬的說話,讓麥醫生獲得安慰與支持。

修補兔唇是一生的承諾

16年整形外科醫生生涯,並不只得悲傷,也為她帶來喜悅,尤其是治療兔唇寶寶。提起這些幫助過的孩子們,麥醫生語調也顯得雀躍:「只是幾個小時的手術,一出來就已變了另一個人似的。」這些畫面深深烙在她的腦海,成為她堅持投身整形外科的動力。

麥醫生稱,「執返好」的不只是小朋友的外觀,整個家庭的氛圍、關係也改善了。家人和小朋友變得更有活力,更願意「出門見人」。她認為,治療兔唇寶寶是「一生人的承諾」。因為在嬰兒時期動手術;到了青春期發育時,鼻子和嘴巴可能會產生變化,需要做第2次手術;即使到了40歲,患者也有機會出現些外觀和功能性問題,繼而要修補。

為乳癌康復者重建乳房 重建自信修補「傷疤」

除了兔唇寶寶,完成乳房重建手術也讓她格外喜悅。「對女性來說,失去乳房是很大的創傷,每天看到一條疤痕,都在提醒她『我是乳癌的倖存者』,想胸部『有返啲嘢』。」

麥醫生遇到不少是第二期重建的病人(做手術時沒有即時重建),甚至部分為60多歲女士。除了因為急忙接受治療,也因為當年沒有人告知有「重建」這個選項,讓她們多年來默默忍受又厚又重又悶熱的義乳。

麥醫生憶述,當年媽媽患癌時,因不知道可以重建乳房,「洗澡時見到自己的傷痕,覺得很難受。」多年來,她見證不少患者興奮地展示做好的胸部,說「睇下幾靚,朋友都話做得好好」。看到她們開心、自信的模樣,讓麥醫生覺得這一切也很值得。

數到最難忘的傷者,就是曾有一名30多歲男人意外跌進燒烤爐,手臂被燒熟。當時,麥醫生與同事花了三個多小時,為傷者剔走燒熟的肉。那股難以形容的怪味一直揮之不去,下班回家途中,經過燒臘店時嗅到肉味,令她不禁吐了,之後兩個星期也不想吃肉。十多年後,提起此事,她仍臉有難色。

走訪全球各地做義工 讓絕望之人重現笑顏

麥忻華醫生選擇整形外科原因,除了因為媽媽的患癌經歷,還因為這一科很有挑戰性。「不想一直只做一件事,整形外科從頭到腳趾也會做」。而且,工作內容很考醫生創意,以重建乳房為例,為病人「度身訂造」胸部時,做手術時有機會用到腹部、背部等不同部位的組織,視乎情況,不同的醫生所採用的方法也不同。

麥醫生也經常做義工,幫助世界上不同的病人。例如,她曾到內地為兔唇患者做手術,為那些被嫌棄、被家人困起來,甚至沒有家人的患者,帶來「life changing」的希望。她也曾到過埃塞俄比亞,為一個個頭頸癌病人割除巨瘤,讓絕望的人重現笑顏。她形容,每趟行程也是「瘋狂式每天都在做手術」,每次可以幫助到近三、四十個病人。她樂此不疲,認為在設備不齊全的地方做手術,也是一種學習,能讓她不斷思考,提升技術。

冀成立基金加強頭頸癌教育

全港的整形外科專科醫生不足80人,但麥醫生觀察到,越來越多醫科生有志投身這行列、接受訓練。除了前線工作,普及教育也同樣重要。她認為,本港在頭頸癌或重建手術方面的宣傳不足,上網找到的相關資訊,來源大多數都是外地。

她稱:「持續聲沙一個月以上,或者痱滋幾個月也未痊癒,也不求醫,只以為是熱氣。這些癌症警號較少人知道。」相反,乳癌就是教育和宣傳也做得好的例子,大家對症狀也很有警覺性。這讓她萌生成立教育基金的念頭,希望讓更多人獲取健康資訊,也讓有需要的病人獲得經濟援助。

麥醫生自認總有很多事掛心,甚至連放長假的餘裕也沒有,旅行多於3天就開始受不了,「我不敢太放鬆,一放鬆就好像沒有了推動力,要一直在隨時出動的狀態。」

「全部病人都是我的推動力!」對麥醫生而言,整形外科醫生的工作意義非凡,她不時想起前輩說過的一句話:「雖然你可能一天見到50個病人,但你可能是他唯一見過的醫生,你講的一句話,可以影響他一生。」因此,她牢記,對著每一個病人,說話也要負責任。

記者:陳思雅、黃泳欣

---

相關文章:

30多歲女嚴重抑鬱出現7重人格 精神科醫生陪伴10年耐心整合:如一命換一命|醫生專訪

焦慮症妻10年不敢下床 夫辭職照顧 精神科醫生天天家訪 終踏出家門|醫生專訪

醫生專訪|最早進手術室但最遲走 麻醉科醫生難忘搶救窒息病人:我們不只打麻醉針

醫生專訪|醫生心痛孕婦為腦死夫跪地求醫 多次急救昏迷路人:救人是我生命一部分