柏林圍牆 分割東西陣營 冷戰鐵幕象徵|中外歷史

發佈時間:14:00 2024-06-07 HKT

柏林是德國的首都,現時這個城市充滿着生氣和文藝氣息,是歐洲其中 一個最重要的大城市。不過她在數十年前的冷戰時期,卻遭柏林圍牆一分為二,柏 林以至整個德國都經歷長達多年的分裂。今年是柏林圍牆倒下34周年,齊來認識這段歷史吧。

柏林圍牆小資料

- 位置:德國柏林

- 性質:分隔東柏林和西柏林的圍牆

- 使用時期:1961年8月13日至1989年11月9日

- 總長度:155公里

- 相關事件:冷戰

甚麼是冷戰?

我們對戰爭的認知,大多是交戰雙方使用不同的武器攻擊對方,不過在二次大戰完結後發生的冷戰,卻以「冷」來形容一場國與國之間的對抗。原來冷戰是指二 次大戰後,以美國為首的西方國家(西方陣營),以及以蘇聯(今俄羅斯及烏克蘭、哈薩克等14個國家)為首的共產主義國家(東方集團),長達接近半世紀的政治和軍事對抗。

冷戰開始於當時美國總統杜魯門在1947年3月12日 所發表的《國情咨文》,當中提到美國對外政策,史稱「杜魯門主義」;蘇聯在1991年12月26日解體當日,則標誌着冷戰的結束。

冷戰重要事件?

1948至1949年:柏林封鎖

- 蘇聯封鎖了西方陣營通向其管制下的柏林地區的道路和鐵路,西方陣營展開大規模空中運輸行動,為西柏林提供物資補給,最終解除封鎖,以德國分裂成東德和西德結束。

1950至1953年:韓戰

- 南韓和北韓之間的戰爭,中國和蘇聯出兵支持北韓,由美國、英國等16個國家軍隊組成的聯合國軍則出兵支持南韓,最終南北韓簽署《朝鮮停戰協定》。

1955至1975年:越戰

- 在1954年的日內瓦會議,確立越南分割成北越的共產主義政權,以及由美國扶植的南越。以美國為首的西方陣營,利用軍事力量阻止共產主義的北越向南方擴展,最終北越擊敗南越並統一越南。

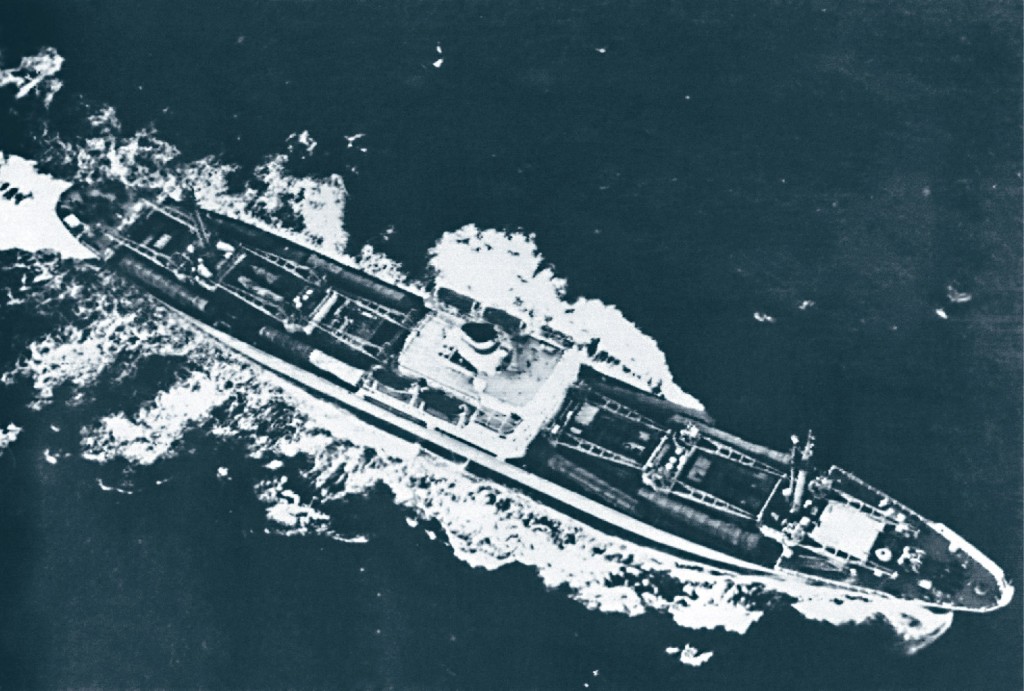

1962年:古巴導彈危機

- 蘇聯為應對美國在意大利和土耳其部署彈道導彈,在古巴部署類似的彈道導彈,被認為是冷戰期間最接近升級為全面核戰爭的一次。

1991年:蘇聯解體

1991年12月25日,蘇聯總統戈爾巴喬夫辭職,蘇聯最高權力機關於翌日通過決議,宣布蘇聯停止存在,標誌着蘇聯正式解體之餘,也代表冷戰正式結束。

柏林圍牆 冷戰鐵幕象徵

現為德國首都的柏林,是街頭塗鴉的藝術中心,人們熱衷在這城市的牆壁留下印記,當中以柏林圍牆一部分組成的東邊畫廊最為精彩。在自由開放的氣氛背後,柏林卻曾是上世紀後半冷戰時期的焦點,柏林圍牆的建造,更成為分割東西陣營的鐵幕象徵。

東西分裂的德國

德國在二次大戰戰敗後,全國及柏林被美國、英國、法國及蘇聯分成4個佔領區,其後包括東柏林在內的蘇聯佔領區成立共產主義的東德,而美英法佔領區則組成資本主義的西德。為了防止東德人民逃至西方國家,東西德的邊境由1952年起關閉,不過東德人民仍可由東柏林進入西柏林。

圍牆建立 人民冒險逃離

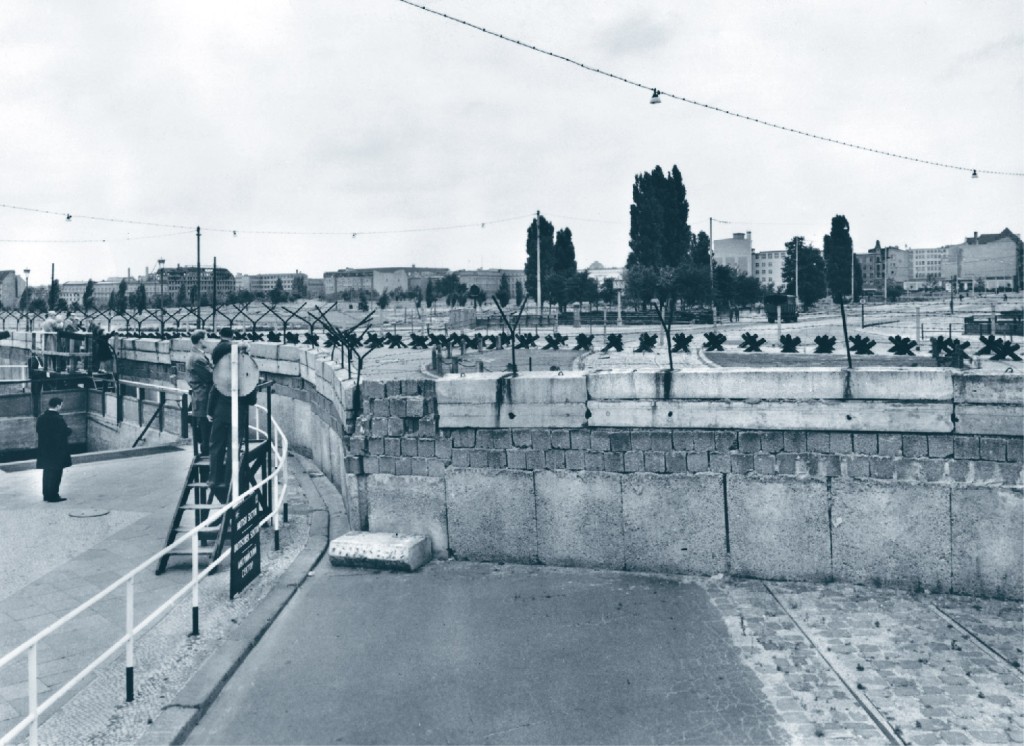

不少東德人趁機逃離東德,造成人力資源及經濟損失,最終東德於1961年8月13日封鎖東西柏林邊界並安裝鐵絲網,數天後再修建成真正的牆,將東西柏林完全分隔。總長155公里的柏林圍牆除了混凝土牆外,也包括反車輛壕溝、瞭望塔、警報器等設施,使人難以通過。

圍牆分隔了不少家庭,也斷絕了人民通往西方國家的最後途徑。人們只能冒險逃入西柏林,既有從住宅大廈窗戶跳下來穿過邊境,也有秘密挖掘地道。在柏林圍牆建立後,雖有約5,000人成功逃離,但亦有多人遭逮捕及死傷。

人民推倒圍牆 兩德統一

到了1989年11月9日,當時有大批東德人經鄰國逃往西德,東德政府計劃放鬆對人民的旅遊限制,並於翌日生效。不過有官員誤解上級命令,錯誤宣布柏林圍牆即時開放,使大量民眾走上街頭,拆毀圍牆,分隔柏林28年的柏林圍牆最終 倒塌。11個月後,東德 和西德終於統一成現在的德國,結束鐵幕分化的歷史。

文:星島小學學生報《陽光校園》編輯部;圖:網上圖片

相關文章:

- DSE備戰世史科|世史精讀筆記—冷戰:重大危機及後續影響 柏林危機/古巴導彈/越戰/蘇聯解體

- 5位古代藝術家成就非凡 誰當選年度中國歷史人物?|中外歷史

- 如果古人參加運動會,邊個會係運動高手?|中外歷史

- 中國的多元民族風情/疆域變化/衣食住行|中外歷史

- 古代騙術揭秘 《騙經》中的二十四類騙術 |中外歷史

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow