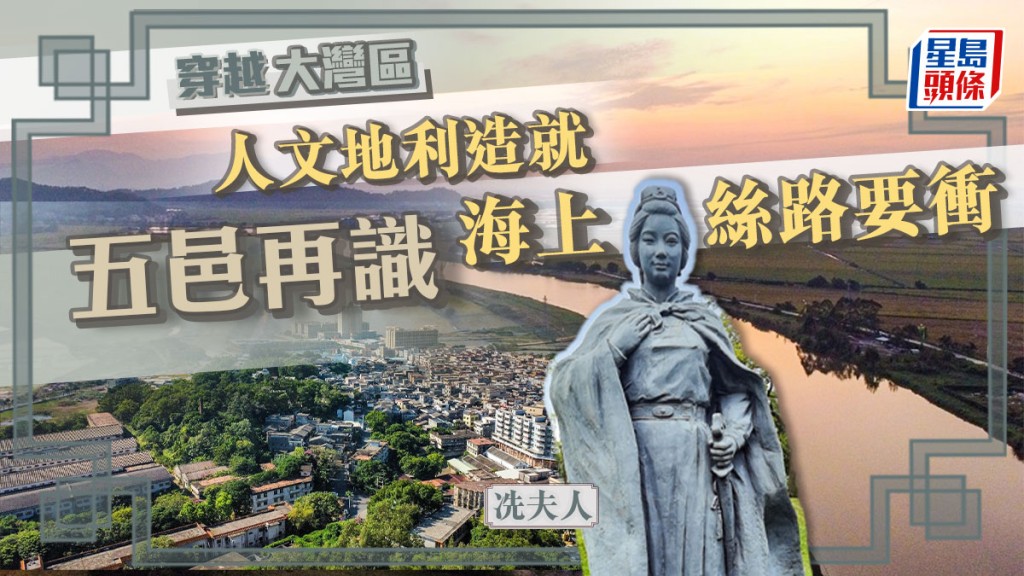

穿越大灣區|五邑再識 人文地利造就海上絲路要衝

發佈時間:14:00 2025-02-20 HKT

五邑地區總體的地勢西北高,東南低。西、北多低山,東、南以河谷沖積平原和丘陵為主。此外,五邑地區還擁有420公里的大陸海岸線和561座海島,地形地貌非常的多元化,並以9,535平方公里的土地面積佔據了大灣區23%。

五邑地區和大灣區地圖:

遠古環境背山面水

和大灣區其他地區類似,江門在遠古時期也是一個淺海灣,長期的海浸,讓江門的地下堆積了大量的蠔殼堆砌,因蠔殼之多有如地脈,當地人又將這種沉積蠔殼稱為殼龍或蠔龍。此外五邑還有46.8%的丘陵山脈,和26條主要河流。背山面水的丘陵成為孕育遠古文明的重要場所。

遠古人類捕撈維生

五邑地區,目前發現的遠古遺址多為海灣貝丘類型,這種遺址最是方便古人捕撈和採集淺水魚類、貝類。新會羅山咀的都會貝丘遺址,是嶺南地區海灣型貝丘的典型代表。再向後發展,五邑發現了更多的遺跡,出土的玉器、骨器、石英器、水晶器製作工藝也越發精美,表現出五邑地區古人類活動頻繁、欣欣向榮的特點。

五邑融合南遷移民為主

東吳孫權在五邑地區設立海安縣(治所在今恩平)、平夷縣(治所在今新會),代表了五邑地區的開發已達到了成熟階段。南北朝時期,到五邑避難的移民達到了之前的最高峰,行政設置最多時達到了12個縣。五邑地區的土著居民對移民的融合有着相當大的包容性,逐漸形成南遷移民為主的身份認同(漢族)。「冼夫人」是和南遷士族聯姻的本地酋帥,她為嶺南地區的和平及漢越的融合做出巨大貢獻,被嶺南民間尊奉為「天南聖母」。

延伸閱讀:穿越大灣區|南粵先賢 念茲在茲盛德懿範 之一

五邑海貿陶瓷著稱

唐代,廣東的窯場非常的繁榮。尤其以江門陶瓷聞名於省內外甚至行銷東南亞。目前在西江畔、崖門水道兩岸到潭江的區域發現了眾多的唐代窯場。這些大型窯廠共同印證了五邑地區在唐代是海上絲綢之路的重要支撐點。近年來在越南廣甯省下龍鄉、印尼勿里洞有唐代的沉船出土,其中就有來自於五邑的唐代陶瓷。

五邑交流宗教傳入

作為海上絲綢之路的要衝,是人員往來、經濟貿易的節點,自然也是中外文化交流的寶地。以天竺(今印度)智藥三藏為首的高僧很多浮海而來,多有在五邑停留傳法,留下許多古老的寺院傳承。此外,在明代海禁時期,五邑地區遠在天南,境內的上川島成為當時「貿易之島」。1552年,耶穌會創始人之一,最早來東方傳教的耶穌會士、天主教會稱為「歷史上最偉大的傳教士」方濟各.沙勿略病逝於上川島。1869年,法國人在上川島建了沙勿略的墓堂、紀念碑和教堂,成為「海上絲綢之路」世界遺產的申報點。

本文由鴻文館文化工作室供稿,小白楊出版社策劃。

文、圖:鴻文館文化工作室

其他圖片:江門市人民政府辦公室、星島圖片庫、網上圖片

相關文章:

五邑

深圳

嶺南

廣州

東莞

穿越大灣區|東莞習俗 傳統中亦受西風影響?剃頭/賣懶/舞麒麟/賣身節/龍舟月/七姐誕

珠海

澳門

佛山

穿越大灣區|佛山 武術之鄉 經濟繁盛 基礎深 推動建設廣佛都市圈

珠江西岸

穿越大灣區|珠江西岸 400、500年間的滄海桑田與建設改造

中山