《武替道》 動作片無名英雄|映畫說香港

發佈時間:14:00 2025-03-14 HKT

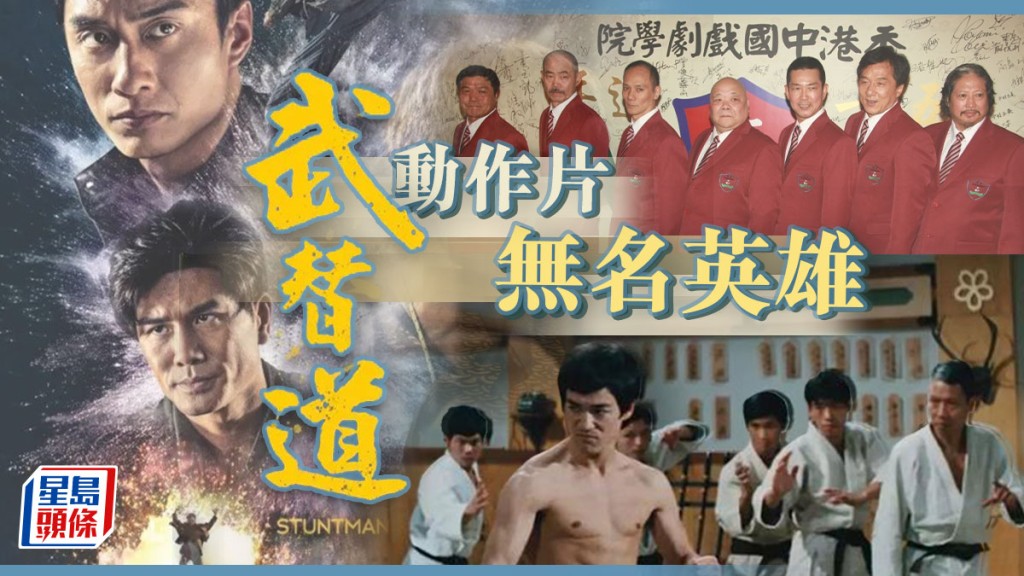

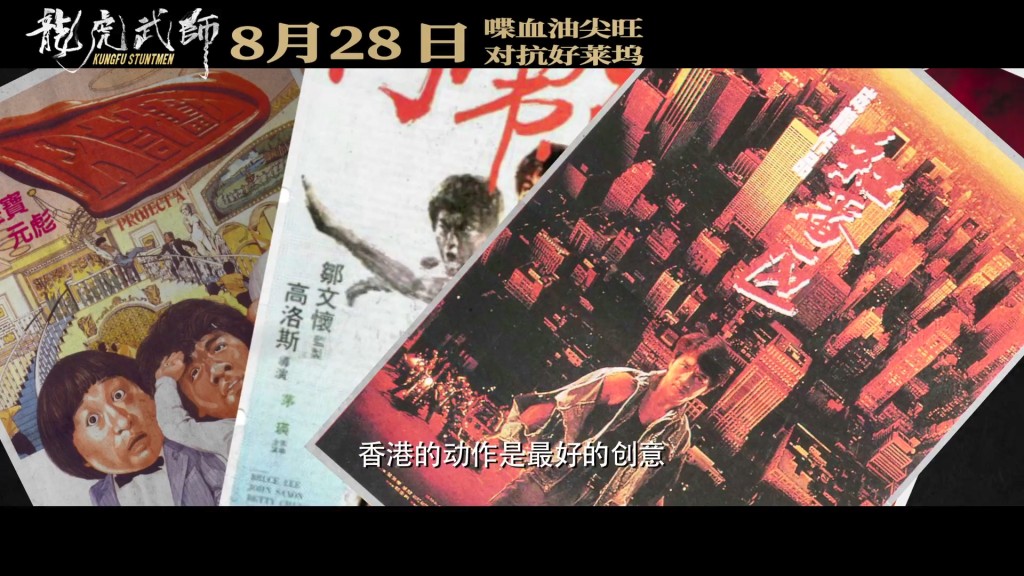

港產動作電影舉世馳名,即使時至今日,外國人遇上香港人,很容易就會以Bruce Lee(李小龍)或Jacky Chan(成龍)打開話題。這些動作明星當然有精湛的動作表現,但如果沒有一班「武替」(龍虎武師、動作替身)拼命演出的話,就不會有香港的動作電影。由董瑋及劉俊謙領銜主演的《武替道》,就表達了1980至90年代香港動作電影以及武替們的拼命意志。

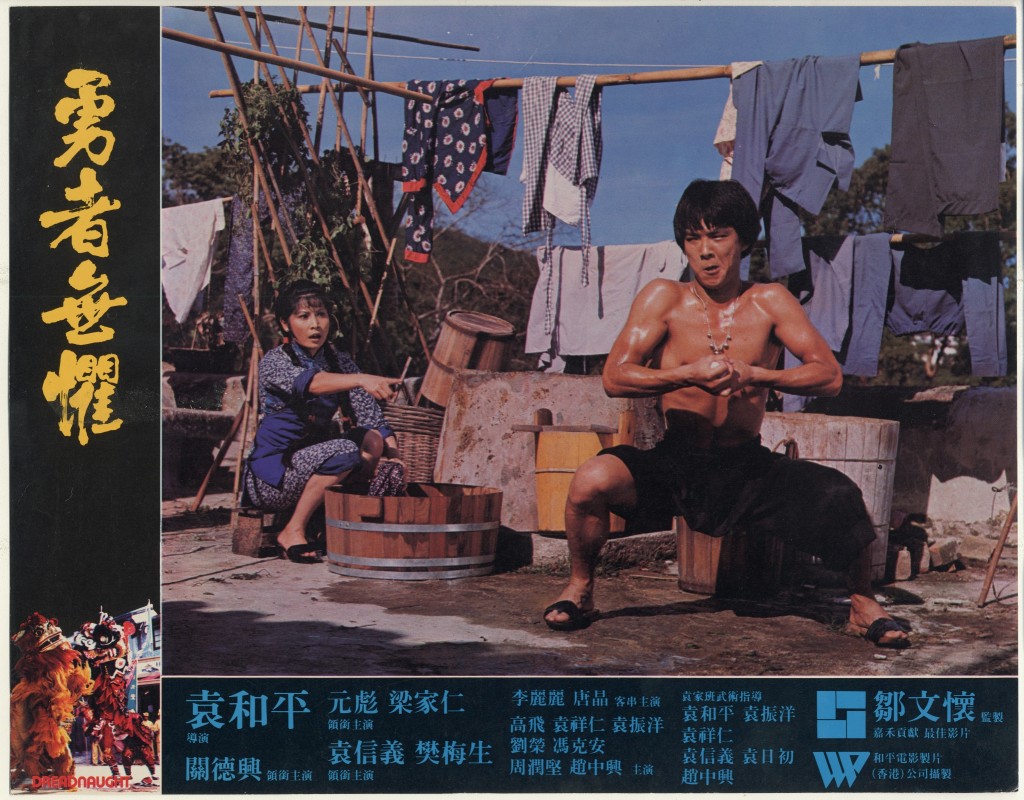

《武替道》劇照:

動作片與京劇的淵源

香港電影最初並不以武俠為主,反而是以女明星擔綱的古裝片、文藝片、歌舞片為主力;1960年代中,邵氏電影公司以「彩色武俠新世紀」為口號,起用新導演們,製作了與之前不同的武俠片,將傳統京劇與日本武士電影的氣息結合起來,帶來了動作片的新刺激。

京劇其實一直都對香港動作片有很深的影響,為香港電影帶來北派武打中大開大合的動作,在視覺上更為亮眼。受到中國政權易手的影響,不少京劇大師例如于占元及粉菊花來港,由他們培育出大量武打明星,例如于占元戲班訓練出來的七小福,包括洪金寶、元彪、元華、成龍,袁小田的兒子袁和平、袁祥和;粉菊花門下則有《武替道》的主角董瑋,以及惠天賜、林正英等人,創造出後來1980至90年代香港動作電影的盛世。

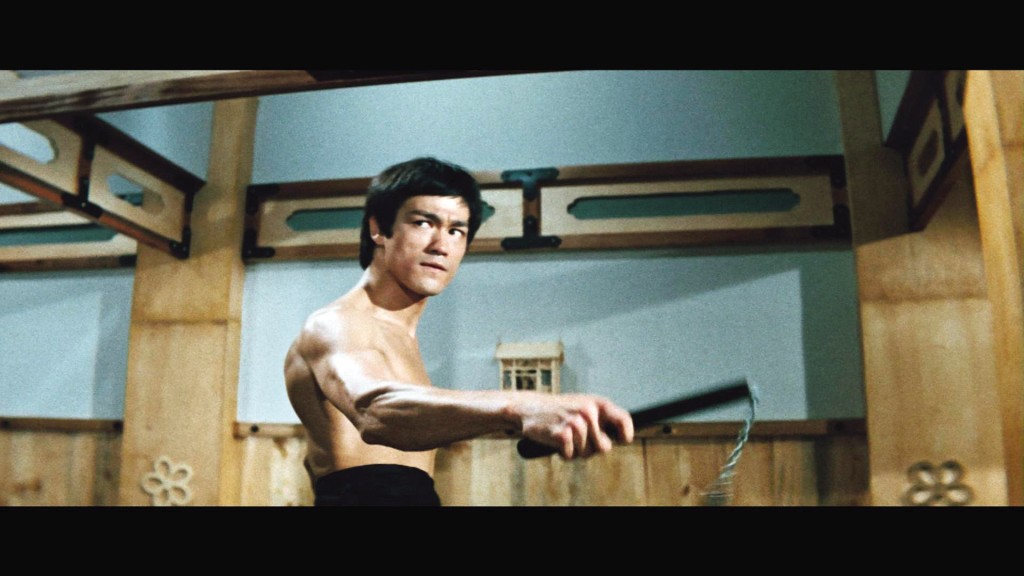

除了將北派武打的華麗優點加入到南派武打的實戰之外,當時的社會環境也是成就動作片進一步發展的原因。如前所述,因為中國從清末起一直政治不穩,不少武術家都南移到港生根,為了謀生,就在港開設武館授徒,到了1960至70年代,香港治安不好,不少男生都會「學返幾下散手」;再加上武打巨星李小龍轟動全球式誕生,功夫熱與動作電影熱潮,可以說是互為影響地提升。

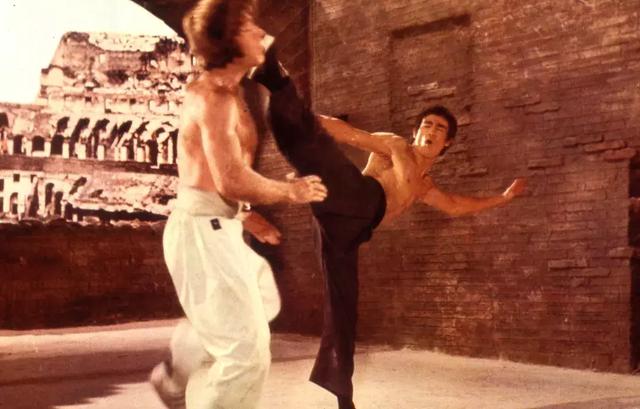

動作喜劇轉型認真對打

1980年代,一眾京劇武生、武旦出身的演員陸續爆發,前述的一班著名演員將香港動作片發揚光大,後來他們又建立了自己的班底。這些幕前幕後的動作精英在各式各樣的動作片中拼盡自己的能力,做出各種高難度動作來為主角們「作嫁衣」,無數的被拳打腳踢、翻觔斗、從高空躍下等等,加上各種招式對拆與搏擊,創造了各種經典場面,令外國人都津津樂道,成就了香港動作電影的黃金時代,更成為香港電影的主流。據統計,1980年代中至2000年之間,動作電影多數可以佔全年港產片的半數。

儘管動作片自2000年後開始式微,但當中還是有所轉型,這類電影自1990年代中,從早前的「動作喜劇」形式轉為更認真的對打。以甄子丹為例,他結合綜合格鬥(MMA)、巴西柔術,打鬥更加強勁,速度更快之餘,動作設計更為華麗,又為動作電影帶來了新衝擊。這時期的港式動作設計糅合了東西方的長處,既有套路,亦有速度,還有連棉不絕的招式對拆,可以說是獨步天下,連日本、荷里活電影都要仿效。

不過動作電影製作成本不菲,因此現在已經很難在香港拍純動作電影,但正如《武替道》表達的中心思想,每個參與者一有機會,就要去到盡,展現出動作電影「打不死」的精神,將這個一度獨步天下的文化傳承下去。

廷伸閱讀:甄子丹透露《葉問》系列曾獲國家主席讚賞 親解拍攝《葉問5》原因:吸引電影人到港拍電影

小話題.大辯論

拼命與安全之間

電影中李森(董瑋飾)認為做動作電影,總之電影好睇優先,替身們不論多危險都要勇往直前,都要「拼命去做」。但李世龍(劉俊謙飾)就認為安全至上,「拼命」還是有一個限度的,結果一度與李森鬧翻。你認為他們心目中的「拼命」是否一樣?如果不一樣,你又認為誰比較合理?

文:漫遊者,香港中文大學比較及公眾歷史文學士碩士、英國紐卡素大學世界政治與流行文化文學碩士,曾擔任香港漫畫、手遊及中國動畫編劇,著有《看見港漫:香港漫畫的過去與未來》一書。

圖:星島圖片庫

廷伸閱讀:

104歲六十年代龍虎武師近況曝光 冇老人斑對答精靈 曾跟李海泉合作:李小龍細個好曳!

名人雜誌丨甄子丹傳承動作片精髓 自監自導自演《誤判》文戲武拍

映畫說香港系列:

《破.地獄》 香港殯葬傳統 反映香港華洋雜處特色|映畫說香港