四両撥千斤:中國古建築抗震智慧|星島教室

發佈時間:14:14 2025-04-10 HKT

近期日本官方機構就南海海槽發生地震的潛在風險多次作出警示,令大家對地震這個議題多了關注。從古至今,我國亦有不少地區位於受地震影響的範圍內,經歷過不少嚴重的地震,故在建築技術上積累了不少抗震的智慧,以應對這一難以預測的天災。今天我們一起探討我國古代的地震歷史和建築抗震智慧。

中國地震溯源

我國歷史上曾發生許多重大地震,其中於公元前780年的「岐山地震」是我國最早有明確史料記載的地震。《國語.周語》曾記載:「幽王二年,西周三川皆震……三川竭,岐山崩。」在當時,地震被認為是人主失政所致,「周將亡矣!夫天地之氣,不失其序;若過其序,民亂之也。陽伏而不能出,陰迫而不能烝,於是有地震。」

事實上,地震是由地球內部岩石層的應力積累與釋放引起的,通常發生在地殼板塊邊界。當這些板塊相互碰撞、分離或滑動時,能量釋放形成震波,導致地震。

延伸閱讀:乾隆下江南|星島教室

嘉靖大地震

1556年的「華縣地震」(又稱「嘉靖大地震」)被認為是中國及世界歷史上最致命的地震。據《大明國陝西西安府渭南縣來化里來化鎮慶安寺重修寶塔記》碑的記載:「(嘉靖)三十四年十二月壬寅,山西、陝西、河南同時地震,聲如雷。渭南、華州、朝邑、三原、蒲州等處尤甚。或地裂泉湧,中有魚物,或城郭房屋,陷入地中,或平地突成山阜,或一日數震,或累日震不止。河、渭大泛,華岳、終南山鳴,河清數日。」

由於地震在午夜(子時)發生,多數人還在熟睡之中,因此逃生者寥寥,據《明史》記載:「官吏、軍民壓死八十三萬有奇。」排除因其他災害外遷人口,現代估算當時死亡人數約為45萬左右。

中國歷史上還發生了許多重大地震。例如在1976年的「唐山大地震」和2008年的「汶川大地震」的畫面也讓世人深刻體會到地震的威力。地震不僅影響了當時的社會,還對後來的防災措施和建築設計產生了深遠的影響。

古代防震技術

我國古代建築在設計和結構上充分考慮抗震需求,許多古代建築經歷多次地震,至今仍屹立不倒。以下是一些古建築的抗震設計智慧。

1. 柔性框架結構

我國不少古代建築主要使用木材,發展出一種「柔性框架結構」的建築體系。這種結構具有良好的彈性和自我恢復能力,能夠有效抵禦地震的衝擊。這類結構有許多小連接點,而不是少數幾個關鍵連接點,當地震發生時,某一連接點的超載可以由相鄰的連接點分擔,從而提高整體抗震能力。因此,當牆體受到壓力時,房屋不會立即倒塌,而是能夠保持穩定。這種設計不僅減少了地震造成的損害,還延長了建築的使用壽命。

2. 整體浮筏式基礎

古代建築的基礎設計也非常巧妙,通常採用「整體浮筏式基礎」,這類基礎如同一艘大船,能夠在地震波的影響下,保持建築的穩定性,減少基礎的剪切破壞。這樣的設計使建築在地震來臨時能夠更好地適應地面的變化,從而減少損害。

延伸閱讀:哪吒「風火輪」現實版:電動平衡車科學大解構|星島教室

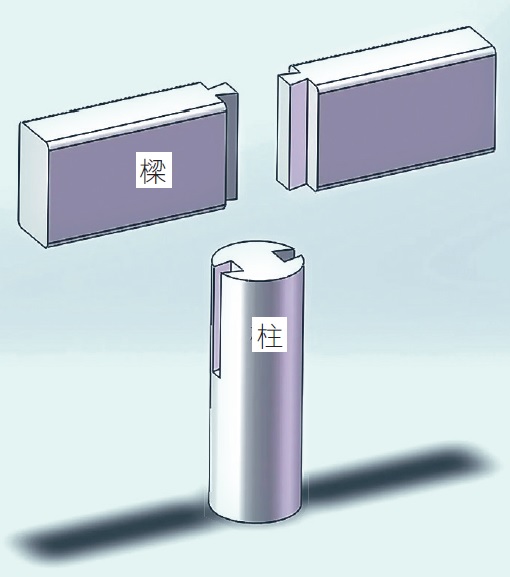

3. 榫卯技術

「榫卯技術」是中國古代建築的重要特色,這種連接方式不僅美觀,而且具有很高的抗震能力。榫卯技術的原理是不使用釘子的連接方式,通過榫頭和卯眼的緊密結合,形成穩固的結構。這種技術的主要特點包括:

靈活性:榫卯連接允許結構在受到外力(如地震)時進行一定變形,而不會立即斷裂或倒塌。這樣的靈活性使建築能吸收地震能量,減少結構震動。

自我恢復能力:在地震發生後,榫卯結構通常能夠恢復到原來的形狀,這一特性使建築在經歷震動後仍能保持穩定。

承載能力:榫卯結構能夠承受較大的荷載,這對於高層建築和大型結構特別重要。

4. 結構設計和選材

古代建築通常採用長寬比小於2:1的矩形設計,這樣的結構有助於抗震。此外,古代建築還使用了「斜撐」和較厚的牆體,這些設計能增強建築在地震中的抵抗力。大屋頂的設計亦對於提高建築的穩定性起到重要作用,因為屋頂的自重可以在一定程度上壓制建築的晃動。

抗震實例:應縣木塔

應縣木塔位於山西省,建於公元1056年,是我國現存最古老木塔之一,至今仍然屹立不倒。應縣木塔的設計採用多層結構,而且每一層之間的連接都使用榫卯技術。這種設計使整個塔身在地震來臨時能靈活地微小調整,從而抵抗地震帶來的衝擊。歷史上,應縣木塔經歷了多次地震,包括明清時期的幾次大地震,但始終沒有發生重大損壞。榫卯技術的靈活性和強大的承載能力在其中起着至關重要的作用。

除了上述主要特點外,中國古代建築中還使用了許多其他技術措施來增強抗震能力。位於天津市薊州區的獨樂寺觀音閣,都在暗層中設有「斜撐」,大大強化了構架對水平衝擊波的抵抗能力。此外,在外檐柱間設置較厚的牆體,起到現代建築中「剪力牆」的作用,這些巧妙的設計無不展示出我國古代工匠在抗震方面的智慧。

我國古代的地震歷史和建築智慧,充分展現了古人對自然災害的理解與應對能力。隨着科學技術的發展,我們對地震的認識也在不斷加深。希望大家能夠從中獲取知識,增強對自然災害的認識與應對能力。透過了解古代建築的抗震智慧,我們能更好地應對未來可能面臨的挑戰,保護我們的家園和生命安全。

小思考,大智慧

- 地震的成因是甚麼?

- 中國古代建築為何能夠抵禦地震?

- 「黎克特制」是目前量度地震的震級單位嗎?

參考答案

- 地震主要是由於地殼運動造成,當地球內部的熱能使岩石流動,並在斷層線上產生壓力,若壓力過大,就會產生地震。

- 中國古代建築使用了柔性框架結構、整體浮筏式基礎和榫卯技術等,這些設計使建築在地震中具有良好的彈性和自我恢復能力,能夠有效抵禦地震的衝擊。

- 本地震級Ml適用於震中較接近地震站的近震,所計算出的震級稱為「黎克特制」震級。目前,地震海嘯監測中心普遍使用體波震級mB、面波震級Ms或矩震級Mw來測量遠震。這些震級嚴格來說不屬於「黎克特制」。香港天文台自2011年5月起,已不再將震級稱為「黎克特制」。

本欄逢周四刊登,由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿,旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料,引發學生探求知識的興趣,將學習融入生活,培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文:裘錦秋中學(屯門)主任張鎮良