推進歷史 普世的搖滾精神|公民視野

發佈時間:14:00 2025-04-13 HKT

公民視點

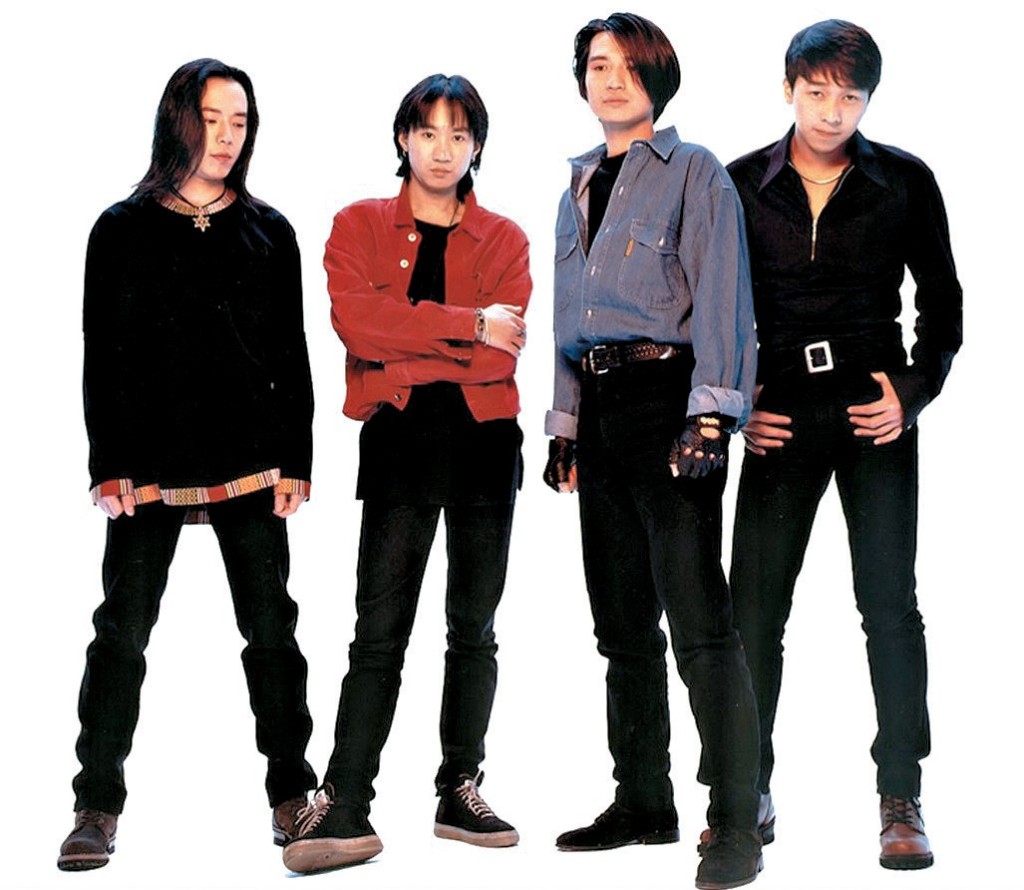

呼喚自由叛逆精神

Beyond是一支在本港無人不認識的搖滾樂隊,於1983年成立,其多首膾灸人口的經典歌曲在多年後仍然十分流行。其歌詞內容更有別於一般流行曲以商業味濃厚的情愛為主,例如〈大地〉抒發了愛國情懷,表達台灣老兵對祖國大地的熱愛。〈光輝歲月〉是家駒為南非第一位黑人總統曼德拉致敬所寫,反對種族歧視,祈盼世界和平。而香港演藝人協會在2008年則選用了〈海闊天空〉作為中國版的We Are the World,配合國語版歌詞,作為汶川大地震籌款賑災的主題曲。

甚麼是搖滾(Rock and Roll)音樂?搖滾音樂起源於1940年代末期的美國,結合了當時流行的非裔美國人藍調、鄉村音樂、爵士樂,以及福音音樂,在1960年代開始流行,並迅速風靡全球。當樂曲在全世界傳唱,帶來巨大的影響力,不僅唱出人們對於愛情、美好生活的追求,呼喚自由的意志以及叛逆的精神,還發洩出對現實世界的不滿,涉及的議題更普及到戰爭與和平、民主與政治等方面。

突破語言傳遞信念

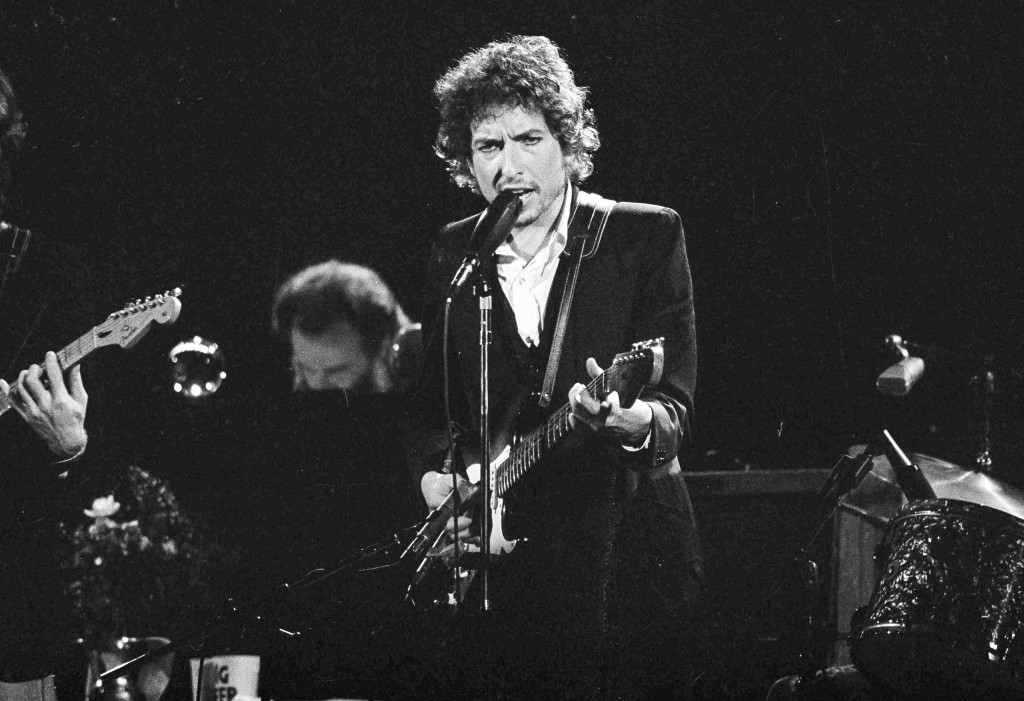

關注貧困、戰爭以及社會不公,是搖滾永恆的話題。一直以來不乏許多滿懷理想、才華洋溢的樂手,試圖把音樂當成傳遞信念的工具。過去有民謠歌手伍迪.蓋瑟瑞(Woody Guthrie)用一把結他為底層人民傳達心聲,後來彼得.席格(Peter Seger)和巴布.迪倫(Bob Dylan)等人繼承其志,用音樂喚醒聽眾,積極介入社會議題。然而,一個人的力量有限,許多歌手團結起來或許更能集腋成裘,於是有1969年舉行的第一屆胡士托音樂節,以「三天的和平與音樂」為口號,表達對越南戰爭正在吞噬雙方士兵生命的不滿。1980年代最著名的〈四海一家〉(We Are the World),旨在喚起世人對非洲飢民的關注。2005年的「Live 8」超大型演唱會秉持「反全球化」精神,向世界八大工業國(G8)施壓,以免除貧窮國家的外債。

音樂是公民文化權的實踐,顯而易見,搖滾樂的力量已經遠遠超越一種音樂形式,它除了能分享愛,讓我們從歌詞裏找到歸屬、找到面對生命的態度外;更能夠突破語言的界限,傳遞信念,鼓勵年輕人明白自己的公民責任,積極關心社會議題,培養公民意識,推動社會各方面的發展。

公民思考

我們可以從以下角度思考:

- 當你欣賞搖滾樂時,除了那讓人熱血沸騰的旋律外,你有沒有留意歌詞的深層意義?

- 你認為回應社會議題的音樂會能喚醒人們對該議題的關注嗎?為甚麼?

- 你同意音樂創作人以音樂作為傳遞信念的工具嗎?為甚麼?

- 你認為能夠在文娛活動(如音樂、美術、舞蹈)中培養年輕人的公民意識嗎?為甚麼?

公民素養

公民意識(Civic consciousness/ Civic awareness)指對自己在社會和國家中的地位的自我覺醒和認同,並在享受個人權利的同時,願意履行義務和責任。公民意識是公民社會和政治參與,以及影響政策制定和推動社會發展之基礎,有助推動社會進步。

文:盧安德老師 香港倫理與宗教教育學會前任會長

圖:星島圖片庫、網上圖片

(本專欄由 EDUTION NETWORK 統籌供稿)