小朋友「唔叫人」、「唔講唔該」 港孩10大無禮行為成因竟與家長態度有關

發佈時間:22:00 2022-11-15 HKT

小朋友「唔叫人」、平日甚少「唔該」或「多謝」、甚至在外經常與朋友同學發生爭執?相信這是不少家長感到煩惱的問題之一。香港家庭教育學院副主席余榮輝先生表示,近年留意到香港小朋友在待人接物方面有明顯退步,他直指這與家長平日的態度表現有關,並分享了孩子常見的無禮行為及家長該如何教導。

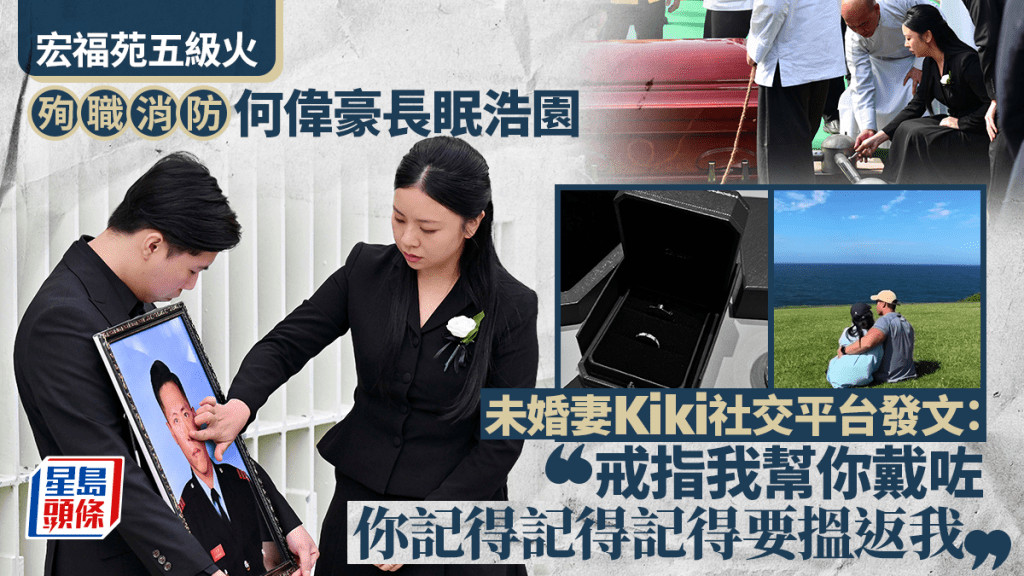

根據香港家庭教育學院於二○一九年進行的「香港學童禮貌表現」問卷調查結果盤點出以下「十大無禮行為」:

點擊圖片瀏覽港孩10大無禮行為:

孩子無禮行為宜及時指正

香港孩子欠缺禮貌、態度差,余榮輝認為與家長的表現及管教有很大程度上的關係。「現時部分年輕父母的態度都出現問題,因工作關係欠缺耐性,在街上也不難聽到粗言穢語。」耳濡目染,孩子自然會受到影響。當孩子出現不當或無禮行為,家長更是第一時間護着自己的孩子。余表示孩子間應鼓勵互讓互諒,但現在家長則不太理會,帶了孩子外出之後便讓他們自由發揮,繼而出現爭執、搶東西的不當行為,甚至動手動腳。「舊時父母即使是別的孩子欺負自己子女,在不了解情況下也會先怪責自己的孩子,但現在則相反,較為defensive,會先保護自己孩子,更未必即時指正他們。」子女不知道自己的行為無禮貌而持續作出相同行為,甚至養成習慣,之後便難以糾正。因此家長應即時糾正子女,從而讓他們知道自己的行為是錯誤,尤其是子女年幼時,更應從小培養禮貌行為及正確的價值觀。

當眾訓斥破壞親子關係 宜訂規則齊遵守

為了顧及孩子自尊心,不少家長或許會認為回家再教也不遲,但余則覺得當下指正有其必要性,而且指正不一定是謾罵,如兩個小朋友正在爭執,可先分散孩子的注意力,「過嚟叫聲爸爸先」,在身旁耐心教導,讓他們知道自己的行為並不恰當。然後回家再利用睡前故事的方式代入不同情境,引起討論。「部分孩子其實知道自己的問題,他們可能『口快快』便已經指出當中的錯處。」這種方式亦比直接指責更易接受。「有時在網上不難看到家長當眾訓斥子女、破口大罵的影片,這不但打擊孩子自信、破壞親子關係,更有可能弄巧反拙。」余提醒家長應避免向子女說傷害性的話。「當出現愈罵愈激烈,得不到預期的反應,便要思考其他方式或尋求專業人士,如學校社工的協助。」他補充,孩子有機會是被人欺凌才出現無禮行為,平日應多與學校老師溝通,了解平日在學校的情況,是否在特定場合或遇到特定的人才出現異常。若慣性出現沒禮貌的行為,如每天放學拋下書包便打機看電視,當沒收或阻止他們看電視打機便大吵大鬧的孩子,便可以考慮訂立協議,但要留意家長同樣要守規,才能令孩子信服。

培養禮貌從日常生活入手

余指要培養孩子禮貌行為並不難,平日多帶孩子跟祖父母食飯,也是一個良好的示範。「現世代少了一家人聚首吃飯的習慣,少了學習機會。加上疫情限聚令多了買外賣,同樣減少和朋友家人外出吃飯的機會。」即便同桌吃飯,家長也𣎴會要求子女先叫長輩,他再舉例反問家長:「試想想,早上出門遇到鄰居你又會否跟他打招呼?大家都是拿着手機,少了這些行為。與長輩飲茶,大人小朋友也是一人一機,各有各玩,又有多少溝通機會?」有兄弟姊妹尚且可以互相教導。「兄姊可以示範,弟妹可以評分。」對於獨生子女,余建議家長可多帶孩子與表兄弟姊妹或住同區的朋友同學,增加社交機會。「現在的孩子講求被尊重、人權,過分縱容,有所不足家中長輩也不會刻意挑剔,但與同輩、朋友就不會這樣包容,與他人相處時別人會覺得為甚麼需要遷就你?」有些更是待至長大後投身職場,與同事溝通相處時才發現自己禮貌出現問題,為社交帶來影響,可見及早教育的重要性。

文:林詩敏

圖:部分由受訪者提供、資料圖片、星島圖片庫