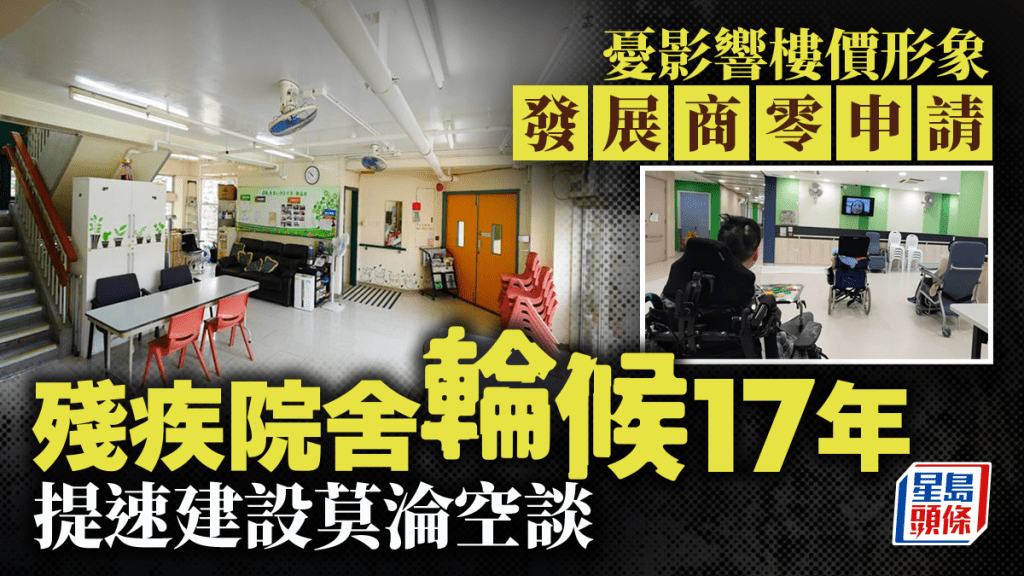

每日雜誌|憂影響樓價形象 發展商零申請 殘疾院舍輪候17年 提速建設莫淪空談

發佈時間:08:00 2025-04-10 HKT

政府推出多項措施加速興建殘疾人士院舍,如以豁免地價及樓面寬免,鼓勵發展商參與,惟相關計劃推出近1年半,暫未收到任何申請。有發展商透露,擔心興建殘疾院舍會令樓宇貶值。現時全港有逾1萬名殘疾人士輪候院舍,部分類別如嚴重智障宿舍輪候期長達17年,肢體殘疾者亦需輪候8至10年,有服務機構指,每年約有600名特殊學校畢業生面臨服務斷層,盼政府設立殘疾人士數據庫作長遠規劃;有家長則期望各界改善現有院舍偏遠的問題,並加強社區支援網絡,讓殘疾子女能真正融入社區生活。

「鼓勵在新私人發展物業內興建殘疾人士院舍計劃」(下稱「鼓勵計劃」)自2023年12月推出,為私人發展商提供豁免地價和寬免樓面面積等誘因,鼓勵其在新私人發展物業內興建殘疾人士院舍,惟據了解,該計劃暫未收到任何申請。社會福利署指,私人發展商是否參加計劃,或會考慮地產市場情況、商業原因和其他相關因素。署方會繼續推廣計劃,並檢視實施情況。

「不想救護車常出入屋苑」

根據資料,相類近的「在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」在2003年8月推出,截至2023年6月,地政總署僅接獲8宗申請,當中只有2個項目落成,當中花了13年及10年時間;社署2年前推出為期3年的「優化鼓勵計劃」,至今再多接獲10宗申請。

相關人士透露,發展商擔心興建安老院舍及殘疾人士院舍會影響樓宇形象和價值,「不想救護車常在屋苑出入,需在設計上花功夫,安排另一個出入口分開住戶。」他續說,計劃是自願性質,發展商「怕麻煩」,又擔心影響利益,「倒不如不申請。」另有商界人士坦言,若要從安老院和殘疾院舍二選一,更偏向興建前者,「相信願意建殘疾院舍的都是『捱義氣』。」

有議員指,豁免地價和寬免樓面面積對商家的誘因不足,有關部門應設法提速提效。立法會議員謝偉銓認為,上述政策未有透徹考慮私人市場的需要,「當中審批時間太長,就算有心做都卻步。」他認為,部分發展商有社會責任,但面對區內人士反對也力不從心,「政府將個『波』(興建福利設施的責任)推給發展商,都要想辦法一起處理反對聲音,而不是要參與者自行解決。」

香港傷殘青年協會亦言,發展商不是提供社會服務的專家,完成工程後需要物色有關機構,確保院舍可持續營運,存有難度,「這並非發展商優先考慮的事項。」該會直言,提高社區人士接受度才是興建殘疾人士院舍的重點。

重點提高社區人士接受度

2020年,全港共有逾53.4萬名殘疾人士(不包括智障人士),殘疾人士院舍向來供不應求;截至2024年12月31日,全港共有10364名殘疾人士正輪候不同類型的院舍,包括嚴重智障人士宿舍、輔助宿舍、長期護理院及輕度智障兒童之家等。

其中男士輪候東九龍的嚴重智障人士宿舍的時間最長,其最快獲編配個案的申請日期為2007年10月,即已輪候17年6個月;撇除優先編配,部分服務輪候名單已「清零」,包括元朗及屯門區的嚴重肢體傷殘人士宿舍(男性)和嚴重殘疾人士護理院。

香港傷殘青年協會指,現時肢體殘疾人士輪候院舍,大多需時8至10年,很多就讀特殊學校的學生,早在升中就申請輪候,盼畢業時由學校無縫銜接到院舍。該會理事在畢業前兩年申請輪候院舍,至12年後才獲成功編配,「當時已經完全忘記自己正在輪候院舍。」

當殘疾人士離開校園,便要尋求宿舍或日間訓練中心等服務。香港心理衞生會總幹事程志剛指,特殊學校有全方位的照顧,除了為殘疾人士提供自理、社交及生活技能訓練,宿舍有吊架等設備,亦有員工協助扶抱及餵食,並有言語治療、物理治療和職業治療等服務。他說,全港每年約有600名特殊學校學生畢業離校,等同一下子失去上述照顧及服務,「智障人士要持續接受訓練,不然會快速倒退及忘記所學技能。」

程續說,在輪候院舍期間,照顧工作便轉由家人及其照顧者處理,而許多家居環境狹窄,不適合照顧殘疾人士,「全部人都有逼切需要。」他坦言,不少會員輪候10年仍未獲安排宿位,部分人選擇入住私營院舍或聘用傭工,但後者只能作簡單照顧,難與智障人士溝通及訓練。

倡設殘疾人士數據庫作規劃

程志剛提出,政府應收集殘疾人士的數據,如學童離校後有否足夠家居支援,了解殘疾人士的需要,才可預計所需宿位數量。他認為,即使解決到現時需要,供不應求的情況或在10年後重現,故要設立數據庫作長遠規劃。

嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇說,長遠也要解決殘疾人士院舍位於遍遠地區的問題。她舉例,位於屯門的小欖綜合康復服務大樓今年初正式啟用,分別提供200個護理院及400個宿舍宿位,惟家長需在兆康站坐接駁車,車程約15至20分鐘,「探望子女要山長水遠。」她強調,很多家長希望子女能融入社區居住,盼社區加強支援,讓殘疾人士及照顧者真正受惠。

社福界立法會議員狄志遠認為,未來數年公營房屋供應持續增加,現時房委會及房協須在合適的新建公營房屋項目內,預留約5%總樓面面積作福利用途,已能做到許多規劃及計劃,或不用再靠私人土地興建殘疾人士院舍,惟政府過去未有足夠決心,也欠政策指標,「有位就做少少,有錢又做少少,沒有全景計劃及目標。」

他期望,政府借鏡取締劏房及縮短輪候公屋時間的一系列措施,制訂「5年計劃」,縮短殘疾人士輪候相關設施的時間,「有決心就能做到。」

獲派小欖護理院 學童無奈停學接受宿位

有家長未能拿捏輪候宿位的時間,部分殘障學童需在學業及住舍照顧之間作取捨。

嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇指,嚴重智障人士可申請「嚴重智障人士宿舍」或「嚴重殘疾人士護理院」,後者流轉率較高、輪候人數較少,自小欖綜合康復服務大樓落成,輪候隊伍開始「清零」,惟有在學的殘障學童尚未畢業便成功派往小欖。

黎說,社署推出凍結機制,惟仍有家長擔心拒絕宿位的影響,選擇讓子女停學。她指,有學校提出讓該批學生繼續上學,並提供接駁交通,卻遭有關部門婉拒,指學生不可享「雙重福利」,「若規劃更完善,學生或不用失去上學的機會。」

社福界立法會議員狄志遠說,家長未能把握政府的發展方向,故藥石亂投,同時形成「假需要」。他指,院舍預計輪候時間不清晰,增加照顧者的心理壓力,盼政府能有中長期規劃,讓市民不用到處「頻撲」。

坊間暫託服務有限 照顧者難有喘息空間

部分殘疾人士需要全天候照顧,惟輪候院舍需時,坊間暫託服務亦有限,社福界盼政府完善社區服務。

勞工及福利局康復諮詢委員會委員、「樂延協進社」外務副主席蘇永通指,部分肢體殘障人士長期臥床,需每2至4小時翻身以防壓瘡,甚至協助排痰避免肺炎。他指,若照顧者有事處理,或需把殘疾人士送到非政府組織作日間暫託,惟適合嚴重肢體傷殘人士的院舍不多,且只有少量宿位,難以預約;日間暫託普遍服務至下午6時或7時,照顧者需另聘晚間照顧員。

蘇續指,部分肢體傷殘院舍跟智障人士院舍混合管理,或引發衝突。他曾聽聞,有輪椅使用者暫住混合院舍時,有智障人士玩弄其輪椅,甚至在上面小解,使他不敢再度申請。他明白資源有限,仍希望有關部門進一步完善社區服務網絡,甚或提供津貼,補助有需要人士入住私營院舍,讓殘疾人士獲適切照顧,照顧者也能喘息。

記者:仇凱瑭