專家開講|慢性疾病與危疾 健康保障點部署

發佈時間:16:00 2025-03-31 HKT

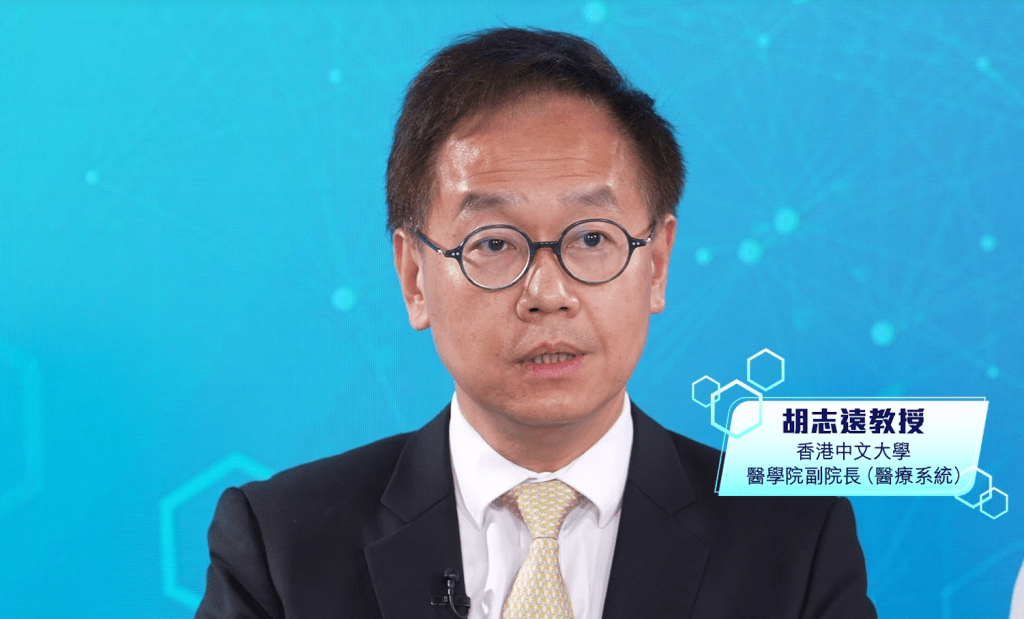

香港人口持續高齡化,多種常見疾病更呈年輕化趨勢。如果不幸患上慢性疾病甚至危疾,不但為自己的身體及財政帶來沉重負擔,亦有可能影響家人。今年的「香港理財月」主題是理財抗逆,投委會聯同保險業監管局合辦《慢性疾病與危疾 健康保障點部署?》網上講座,由三位專家,包括香港中文大學醫學院副院長(醫療系統)胡志遠教授、保險業監管局政策及法規部高級經理馮嘉怡、香港保險業聯會壽險總會主席林嘉言,分享香港常見的慢性疾病和危疾資訊,並討論如何透過醫療及危疾保險未雨綢繆,及早管理健康風險及做好理財準備,為自己及家人作出全方位部署。

香港慢性疾病漸趨普遍

網上講座內容分別涵蓋疾病及健康資訊,以及醫療保障。香港中文大學醫學院副院長(醫療系統)胡志遠教授就先講述本港慢性疾病的統計數據:約30%成年人患高血壓、約10%受糖尿病困擾,而癌症則佔總死亡人數約30%,反映慢性病的情況漸趨普遍。胡教授指精神健康問題亦值得關注,抑鬱症及焦慮症患者人數也有上升趨勢。胡教授又指出慢性病與生活習慣息息相關,例如缺乏睡眠及休息、時常面對各種壓力,加上環境污染等等,令到都市人患上慢性病的風險不斷增加,藉此提醒大家注意日常生活習慣。

危疾、醫療保險非二選一

除了平日注意健康外,如何透過保險為健康作出保障都相當重要。保險業監管局政策及法規部高級經理馮嘉怡就指出,醫療保險主要賠償因為意外或疾病引致的住院開支,賠償方式多為實報實銷。而危疾保險就是當受保人患上保單指定的嚴重疾病時,提供一筆過現金賠償。受保人可以自行決定如何運用這些賠償,包括用於治療病症或支付日常生活開支。馮嘉怡指兩者是不同保險產品,大家應根據自己的負擔能力及財務狀況靈活配搭,以獲得最適合自己的保障。她亦指出投保時「如實申報病歷」的重要性,提醒大家投保時必須主動如實地披露所有個人健康狀況,以免影響日後賠償。

團體醫保及個人醫保可互相補足

香港保險業聯會壽險總會主席林嘉言,在講座上講解團體醫保及個人醫保的分別,團體醫保一般只提供基本門診及住院保障,賠償額不夠全數支付醫療費用時,受保人就需要自行支付差額。個人醫保則由投保人自行按需要選擇保障範圍、靈活度比較大。林嘉言認為兩者可以互補,例如當公司的團體醫保已經有基本保障,就可以選擇一些有自付費(俗稱「墊底費」)的個人醫保,一方面可以補足團體醫保未能覆蓋的部分,另一方面亦可以以較低的保費,換取更全面的保障。

幾位專家亦就醫療保險及危疾保險的保障範圍,有更深入的討論和分享,包括「多次賠償」的運作,以及危疾保險的延伸保障範圍等等,另外亦提醒大家在購買醫療和危疾保險時及索償上的注意事項,立即觀看影片以了解更多詳情。