醫療資訊|皮膚受損可致蟹足腫 倡術後聯合電療減復發

更新時間:09:15 2025-04-17 HKT

發佈時間:09:15 2025-04-17 HKT

發佈時間:09:15 2025-04-17 HKT

任何程度的皮膚受損都可以導致蟹足腫,患者的皮膚上會出現突起的腫塊,而且可能會隨著時間增長,如果生長在耳珠或臉部,可能嚴重影響外觀;如果位於關節部位,則可能影響患者的活動能力。一名女子早前腹部肚臍因開腹腔鏡手術引起蟹足腫疤痕,患處經常感到痕癢、痛楚、繃緊,蟹足腫的生長更令肚臍封閉,因不能清潔而引起發炎,最終接受聯合治療後癒合良好,成功走出陰影。

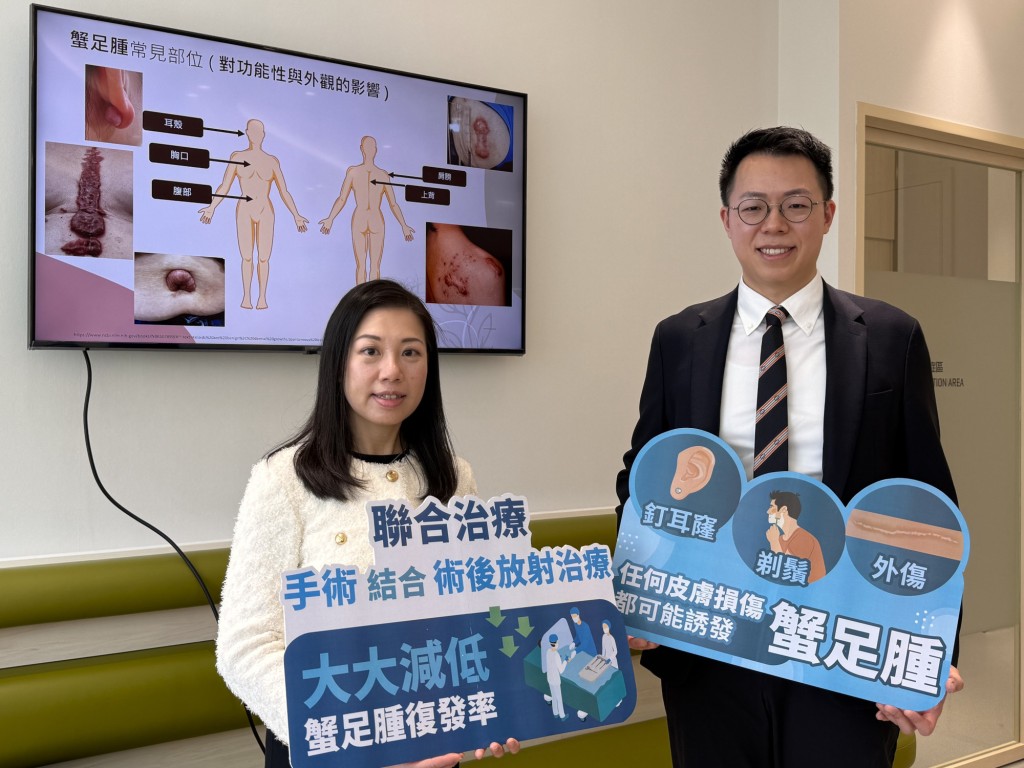

蟹足腫是一種異常增生的疤痕組織,可以最早在皮膚受損或受傷後一至三個月或長至一年後形成,而且其大小會超過原本的傷口,亦可以逐漸增大。臨床腫瘤科專科吳雲英醫生指出,蟹足腫常見的原因與手術、穿耳、生暗瘡,燒傷有關,而且可以在身體的不同部位形成,最常見包括耳朵、胸口、腹部、肩膀和上背。

傳統治療方式限制多

現有治療蟹足腫的方法包括有矽膠疤痕貼、壓力治療、冷凍治療及類固醇注射等,但整形外科專科劉肇基醫生提醒,這些方法均有其局限及風險。以類固醇注射為例,雖能減輕症狀,但需反覆進行,可能引致皮膚變薄、蜘蛛狀靜脈或永久色素沉著;單純透過手術切除蟹足腫的復發率更高達八成以上,患者常因此陷入反覆治療的困局。

術後電療大幅降低復發率

近年,醫學界逐漸提倡以「手術切除配合術後放射治療」的聯合治療方案,有效降低蟹足腫的復發率。吳醫生解釋,電療的主要作用是抑制疤痕內纖維母細胞的過度活躍,從而降低蟹足腫的復發率。一般術後24小時內開始放射治療,連續進行三至四天,每次療程僅約10分鐘,期間可使用淺層X光或電子進行電療,治療時亦會使用度身訂造的鉛片保護周圍正常皮膚。

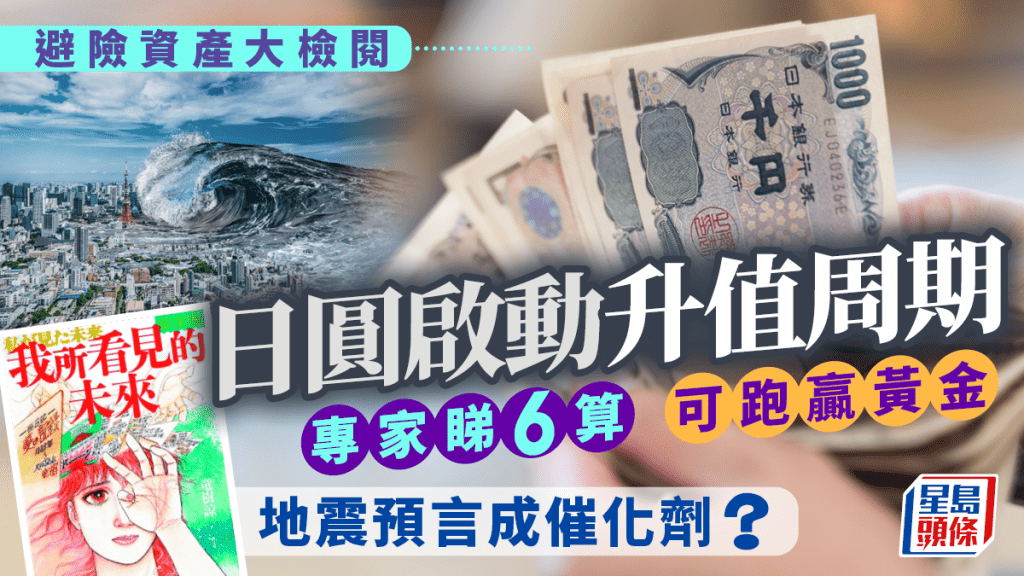

左起:臨床腫瘤科專科吳雲英醫生,整形外科專科劉肇基醫生。