何明新 - 「水退會」——「時間波Time Ball」之旅 | 猛料阿Sir講古

發佈時間:02:00 2025-04-25 HKT

英國軍隊1841年佔領香港島後,6月7日宣布香港為自由港,各國商船紛紛沓來進行貿易,又成立水警和海事等部門鼻祖「船政廳」管理海港。雖然英國人阿裨爾Clarke Abel早於1816年隨阿美士德使團Amherst embassy訪北京,使團不獲清朝嘉慶皇帝接見後,已偷偷南下登陸香港,沿途監測香港一帶氣象及撰寫了詳盡紀錄,為日後侵略中國鋪路。可惜登陸香港的英軍未把這些氣象資訊普及,來港商船不時受氣候和風暴吹襲,人命和船隻損失嚴重。本地漁農民熟悉氣候及使用傳統中國曆法和觀天象等民間方法,順天而行,隨風而安。

1879年「皇家學會Royal Society」建議在港設立observatory,獲港督軒尼詩Hennessy支持及進行可行性研究,他更建議observatory以清朝皇帝康熙、維多利亞女皇或威爾斯親王命名,倫敦最後一錘定音名為「Hong Kong Observatory」後譯為「香港天文台」。地點選定在尖沙咀伊利近Elgin山(今之天文台山)[原計劃平整山坡為港督麥當奴興建避暑別墅],天文學家杜伯克Doberck亦受聘到港出任台長(任台長至1907年),霍格Figg為其副手(1907年接任台長至1912年),1884年1月1日「香港天文台」成立。

天文台初期都是為一些進出港口的商船和外國人服務,由於科技發展未如理想,使用的訊號非常混亂,包括在尖沙咀舊水警總部山坡設置一門鐵炮(風炮),強風來襲時,便向海上發風炮一響,巨風便鳴風炮兩響,在天文台人員監督下,水師負責發炮,這也是水警總部擁有大炮的由來。最混亂還是當有郵件到港也會鳴郵遞炮Mail Cannon(1886年才廢除)。今天銅鑼灣怡和午炮Noon Gun,那炮原裝於1946年沉沒的4號水警輪,曾收藏於舊水警總部(今之1881 Heritage)至1961年。

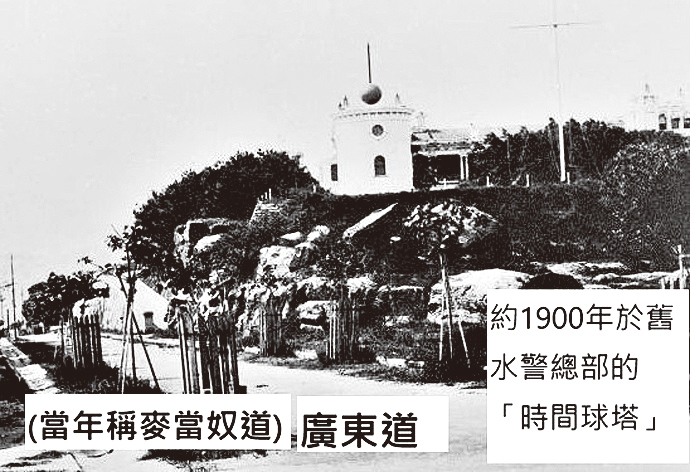

另一方面,那時輪船每天均需要校正航海鐘chronometer來定位,以便遠方航行,天文台創立不久便在舊水警總部興建一「時間球塔Time Ball Tower」,上有一個直徑六呎銅球(波),掛在比海平面高84英尺的桅杆上,由1885年1月1日起每天(公眾假期除外)12時55分用人手把該銅波升到半桅高,12時57分升至桅頂,讓在海港的商船準備校對船上的航海鐘,在1時正,銅波便跌下以便準確校對。在天文台人員監督下,由水師的庶務警長及其助手升降銅波,1907年搬到信號山Blackhead's Hill/Signal Hill,沿用此方法直至1933年6月30日。

水師主要來自水上居民,他們的拜天后信仰也成為香港水警傳統,每當有新警輪下水和新官上任,都會到大廟參拜阿禡,祈求風調雨順,國泰民安,工作順利。

140年後的今天,「時間波」早已被電子鐘取代,在「水警退休人員協會(水退會)」慶祝成立25年之際,下月與會員穿梭時空,重踏前輩足印,航線由筲箕灣往大廟拜天后,廟前「鈎竹操boat hook drill」,後登船入維港河道,經西灣河水警總部,進入尖沙咀舊水警總部水域,於正午巡航至「香港子午線」,當年天文台透過中星儀望遠鏡對準子午線北標記石柱(位於港島寶雲道山頂)及南標記石柱(天文台門外)的時計,從而校準本地標準時間。

何明新