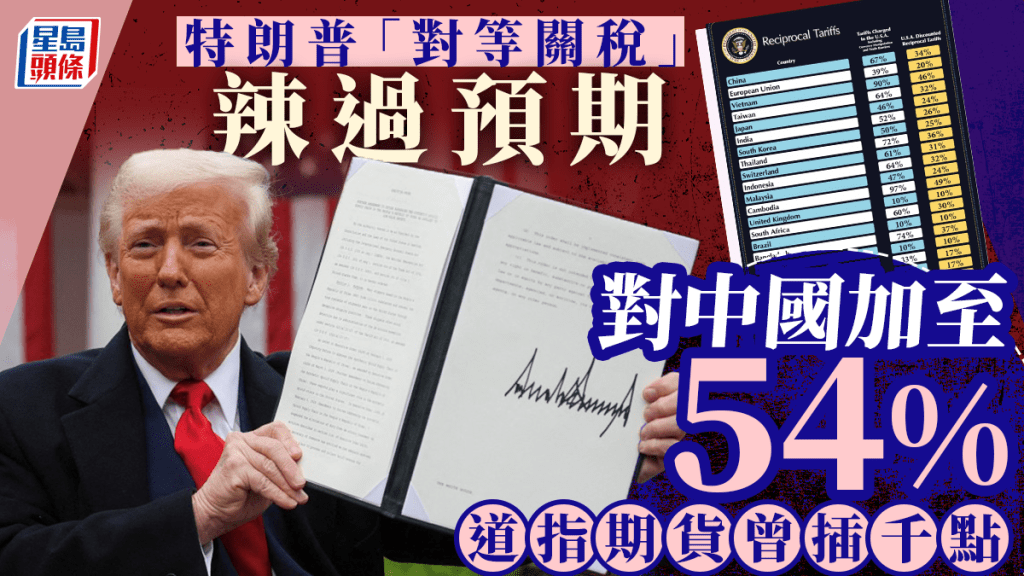

關稅大棒就像及時轉型的最後通牒

特朗普上場後一如所料揮動關稅大棒,這次不僅針對中國,還席捲全球,連長期盟友也不放過,實行赤裸裸的極限施壓,毫不掩飾霸權行徑,不再以意識形態偽裝。大部分國家在美國威勢及自身問題之間,只好採取一些反制措施,向國民交待,並繼續在脅逼下談判。特朗普在打開口牌,明言要拿什麼好處。自蘇聯解體後,美國帶領其盟友主導國際秩序,成為世界上唯一超級大國,以其利益為核心的全球化讓其如取如攜,製造了不少地區衝突,甚至在金融危機中,屢次讓各國為其埋單。現在又因為全球化的發展不利於其獨大,打壓主要競爭對手。美國為什麼可以在國際市場上呼風喚雨?為什麼只有幾億人口的單一市場可以讓各國屈服於其關稅手段?

美國主導世界的有好些原因,其中包括以其經濟實力掌握美元作為國際上最通行的貨幣,建立了美元霸權,加上科技創新發展帶來的優勢,主導金融、貿易等經濟領域,控制世界上主要戰略資源的流通,特別是能源、糧食及礦物等等,並以自二次大戰以來不斷建立的強大軍事力量作為支撐,通過世界各地接受其安全保護及分享經濟利益的盟友,建立了一套其主導的國際秩序及規則,並以其龐大的傳播力量建立以自身價值觀為標準的意識形態體系,據此干預與其體制和利益不一致的國家。客觀上,美國的成功有其制度及內在優勢,也是近代歷史的產物。但當制度控制不住貪婪,壟斷開始形成,少數既得利益擠壓大多數的利益,自我糾正能力減退,開放的體系開始封閉,包容性開始收縮,族群長時間未能有效融合,自信心開始減弱而變得自我保護,種種情況正在轉變。如果死抱著過去的思維去應對美國,恐怕不合時宜,特別是一直以來以服務歐美市場為主的企業及專業人士,更不應存在幻想,就算在上一次的關稅大棒能熬過來,也必須及時調整,以免跟不上更大的變化。

人的改變往往是被逼出來的,往往是還過得去的時候不願意主動去改變,到了逼在眉睫的時候才想辦法,趕得及還好,趕不及的就只能淹沒在洪流中。在特朗普第一任上舞動關稅大棒時,一些企業早已經因為成本及市場壁壘等原因把生產基地轉移到不同國家及地區,或作出國際分工及市場分流,或是大力提升生產力或降低成本,關稅的衝擊相對較少。但因為供應鏈關係而還是需要留在內地的生產線,受到的衝擊比較大,一些企業加快外移或做出相應調整,包括應用高新科技提高生產效率,能留下來的總算也挨過了一關。但如果因為這樣而不盡早做打算的,恐怕新一波關稅大棒就更難承受,如果到今天還沒有規劃好開拓歐美以外的市場,或沒有找到其他調整方法的企業,就顯得後知後覺,能否及時轉型而抵受新一波的衝擊就難說。新一波的美國關稅大棒勢將引起連鎖反應,貿易戰隨即展開,不僅要應對美國的苛索,許多受影響國家恐怕也會對其他貿易夥伴開刀,以保住本國的貿易平衡,這等於是打開了潘多拉盒子,現有的國際貿易體制必將受到衝擊。對於還是依賴歐美市場的企業,恍惚是個最後通牒,必須更進取地開發市場或形成自身產品服務的不可替代優勢。

面對美國的關稅大棒,上訴世貿組織的舉動也只能是例行公事,因為美國早已把世貿的武功廢掉,特朗普連世衛組織也可以退出,連國內有法律爭議的行政命令也強硬實施,所謂世貿規則恐怕也沒他辦法。為什麼美國的市場獨大,一國的購買力能左右全球的供需關係,主要來自於其前述的經濟、軍事及政治實力,對全球供應鏈的控制,讓其能傾全球的資源來製造以我為尊的市場需求,脅逼其他盟友接受貿易制裁手段。美國靠龐大的債務來支撐其左右全球的消費,站在供應鏈的戰略位置,試想如果別國都不需要賣東西給美國,不買美國的債券,不以美國發行的美元來做主要交易,不從美國的經濟關係中得到好處,任憑其關稅如何高昂,也不會受到如此大的影響。這也解釋了當初日本及歐洲列強在經濟上威脅美國的經濟霸權時,總會被拉下來,現在輪到中國成為綜合國力僅次於美國的世界第二大經濟體,美國的相同伎倆只會更加變本加厲,除非美國真正意識到單邊主義沒有贏家,意識到其他國家在和平時期的發展不可阻擋,一起共贏才是正道、才能持久。可惜美國現時自我糾正的能力削弱,輿論被既得利益掌控,把國家利益詮釋得過份狹隘,國內理性聲音變得越來越小,泛化國家安全為各種藉口。估計美國的精英階層會憑籍以往成功把經濟對手壓下來的經驗,不會認真改變思維和策略,只會繼續打壓對手。

國家一直以來大力推動一帶一路的倡議,雖然困難重重,但在不斷努力吸收經驗下成果逐漸顯現。香港在這方面的進展顯然比較緩慢,一部分是因為長期依賴歐美市場,形成習慣,在還能過得去的情況下並沒全力發掘新市場,頂多是蜻蜓點水;一部分是因為缺乏對其他市場的經驗,稍有困難就容易退縮,未到迫不得已就沒有下定決心打開新市場。特朗普展開新一輪關稅措施,如果到現在還不正視開拓新市場,只會處於更被動的位置,特區政府雖然這幾年做了不少工作推動一帶一路,但真正要有成果,必須民間企業及專業人士以行動配合,政府總不能越庖代徂,代企業做生意。現在國家致力於擴大內需,進一步擴大對外開放的力度,包括進一步開放市場,對香港來說這個不是最後也會是最難得的機會。筆者以前也提到可以用香港通往內地市場的有利位置,提別是大灣區,爭取以內地市場換取一帶一路市場,吸引更多一帶一路國家落戶香港而進入內地,一方面幫助這些國家對接一直推動的內需,同時幫助內地企業通過香港走出去,香港企業及專業人員必須發揮獅子山精神,面對困難,齊心協力勇於開拓,不能只停留在舒適圈裡面望門輕歎!

美國新一輪關稅措施確實是另一記當頭棒喝,除非準備退出江湖,否則恐怕會是轉型的最後機會,必須牢牢把握,從實處配合中央及特區政府的一帶一路策略,尋找自身出路,從小處做起實質的市場發展工作,否則真是蘇州過後冇艇搭,跟不上百年未遇的大變局!