珊珊來辭——掙扎

日前到醫院看醫生,之後需要抽血。由於應診的樓層、檢驗部門,分別位處不同座數,加上是首次光顧,在那裏走來走去,心情難免緊張。

進入檢驗中心,環境讓人驚訝。相對於門診部,那邊寬敞舒適。過去數年的突發狀況,人有餘力步行,也會選擇在那處求醫,沒想過兩個部門的環境有如此反差。

只是抽血而已,拿輪籌碼後找位置小休。突然傳來呼叫聲,逐漸變為嚎哭,舉目觀看是女童準備打針。由於掙扎未能成功,需要給她緩下來冷靜。

心想最周詳的安排,先是處理好兒童的心理。若是過去跟孩子說打針很痛,或曾以此作懲罰話語,當需要檢驗時,孩子不掙扎才怪。

奈何聽見另一位母親,跟男童以英文說,打針很痛的!說時遲,那時快,她倆被叫進去,跟着呼喊比女童還厲害。在外輪候的二十多人,在窄小嘈雜的空間,也靜下來數秒。

護士呼叫我的名字,經過那位淚流披面的女童時,忍不住問:「要不要陪姐姐抽血,沒有想像中可怕的。」她點點頭。過程中,她盯住落針位置,而我主動聊天,並在笑談下透露,忍耐兩、三秒就完成。

心情安定下來,她再鼓起勇氣,並叫我陪伴着。或許護士為免弄傷,需要猛力按住手臂,家長亦難免緊張,全力抱住身體。外來的力度有多大,承受者便作出相應的掙扎,道理很顯淺;最終未能成功。同一個道理,放諸四海、人心,也是如此。

離開時跟女童說:「此刻可以流淚,並不需要叫嚷,這會弄傷自己。不用害怕痛,會過去的。」她帶着淚眼回答:「下次再來我可以的。」

本人亦深信,大人別看輕孩子的思想及勇氣。

李珊珊

進入檢驗中心,環境讓人驚訝。相對於門診部,那邊寬敞舒適。過去數年的突發狀況,人有餘力步行,也會選擇在那處求醫,沒想過兩個部門的環境有如此反差。

只是抽血而已,拿輪籌碼後找位置小休。突然傳來呼叫聲,逐漸變為嚎哭,舉目觀看是女童準備打針。由於掙扎未能成功,需要給她緩下來冷靜。

心想最周詳的安排,先是處理好兒童的心理。若是過去跟孩子說打針很痛,或曾以此作懲罰話語,當需要檢驗時,孩子不掙扎才怪。

奈何聽見另一位母親,跟男童以英文說,打針很痛的!說時遲,那時快,她倆被叫進去,跟着呼喊比女童還厲害。在外輪候的二十多人,在窄小嘈雜的空間,也靜下來數秒。

護士呼叫我的名字,經過那位淚流披面的女童時,忍不住問:「要不要陪姐姐抽血,沒有想像中可怕的。」她點點頭。過程中,她盯住落針位置,而我主動聊天,並在笑談下透露,忍耐兩、三秒就完成。

心情安定下來,她再鼓起勇氣,並叫我陪伴着。或許護士為免弄傷,需要猛力按住手臂,家長亦難免緊張,全力抱住身體。外來的力度有多大,承受者便作出相應的掙扎,道理很顯淺;最終未能成功。同一個道理,放諸四海、人心,也是如此。

離開時跟女童說:「此刻可以流淚,並不需要叫嚷,這會弄傷自己。不用害怕痛,會過去的。」她帶着淚眼回答:「下次再來我可以的。」

本人亦深信,大人別看輕孩子的思想及勇氣。

李珊珊

最Hit

蒸廬手工點心進駐啟德!推下午茶點心車優惠 網民力讚「即場製作已經贏咗一半」

2025-02-23 10:00 HKT

哪吒2|疑盜版哪吒蛋糕現港連鎖餅店 大律師比對:相似程度高侵權嫌疑大 店員咁回應|Juicy叮

2025-02-23 14:07 HKT

關德興契女入行半世紀受視后影響立志做甘草 超強背景無助演藝路:從來唔覺係優勢

2025-02-22 14:55 HKT

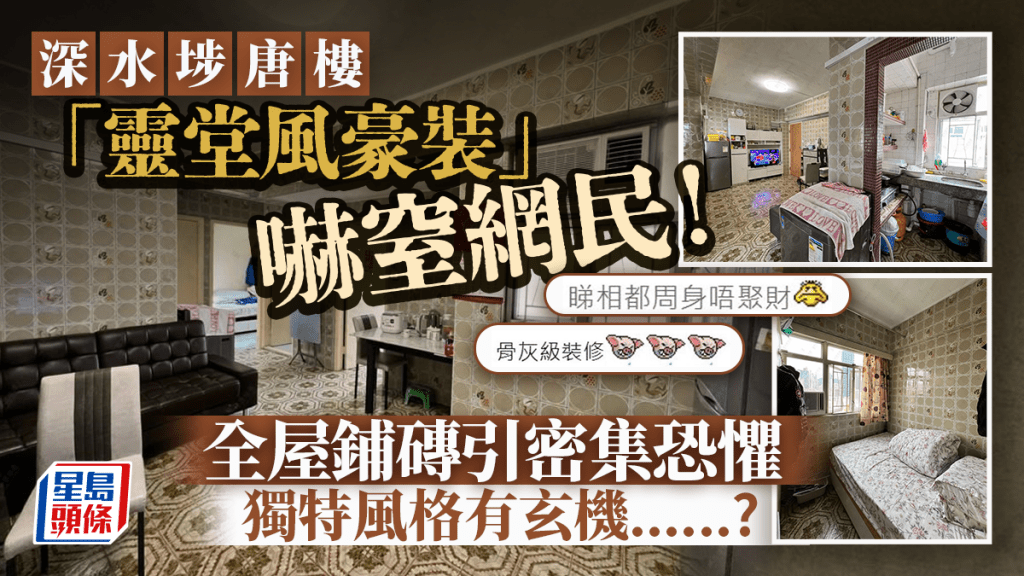

深水埗「靈堂風豪裝」單位引熱議!全屋鋪磚嚇窒網民 裝修風格背後有玄機......

2025-02-22 15:00 HKT