聯盟之聲——新型冠狀病毒的病徵及治療

感染新冠病毒的典型病徵有三種,分別是發燒、咳嗽及呼吸困難。但有患者僅有非典型症狀,如肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹痛、作嘔或流鼻水等,甚至是看似毫無關係的結膜炎、皮膚出紅疹、手指及腳指腫脹,以及喪失味覺及嗅覺等。因此,建議市民不要自行判斷,只要有上述其中一種典型或非典型症狀,應盡早求醫。

如病毒檢測呈陽性,不管有否病徵,本地指引是送院隔離,接受醫學監測及支援性治療。出現病徵便要按病情來處方藥物。如病情屬輕度或中度,可使用干擾素為骨幹,配合利巴韋林或蛋白酶抑制劑,或是三藥並用(即「三聯療法」),以阻止病毒複製,亦加快紓緩患者病情及縮短平均住院時間。

重症治療則注重調節免疫力及抑制發炎反應,如患者有呼吸衰竭風險及血氧飽和度少於百分之九十二等,可採用抗病毒藥物瑞德西韋。至於需接受氧氣治療或侵入性機械式輔助呼吸的患者,使用類固醇藥物地塞米松可幫助降低死亡率。此外,長期使用類固醇可帶來副作用,故需拿揑準確用藥時機,且最長只建議使用十天。

大部份患者因久卧病牀,缺乏活動令血液循環減少,加上發炎因子上升,增加血塊形成,可致血管堵塞。因此患者或要按情況注射抗凝血藥物(薄血藥)。此外,如患者支氣管很多分泌物或肺損傷眾多,或已長用類固醇,致免疫力下降,細菌易乘虛而入,亦有機會使用抗生素。

「恢復血漿」是先從康復者身上收集血漿,再注入重症患者身上,當中的中和抗體可作外來免疫力,阻止病毒繁殖及身體發炎。有研究指必須是男性、新冠病毒完全康復者及非長期病患才可捐贈,故血漿供應緊絀。筆者呼籲市民應留意來源於政府或醫療組織的新冠病毒病資料,有需要時向醫護查詢。

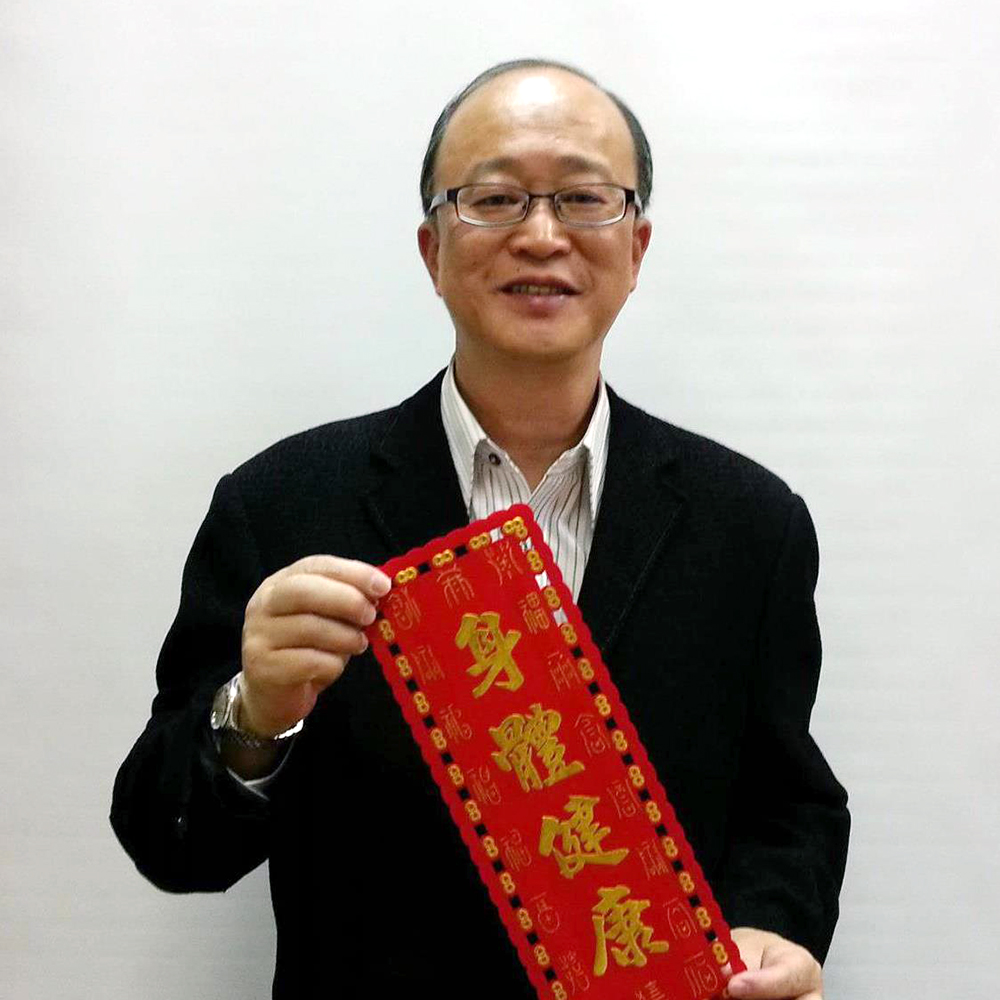

撰文:陳志鵬註冊藥劑師

(香港中文大學藥劑學院校友)

顧問:周睿博士

(香港中文大學藥劑學院講師)

香港病人組織聯盟及香港中文大學藥劑學院

藥物安全專題系列

如病毒檢測呈陽性,不管有否病徵,本地指引是送院隔離,接受醫學監測及支援性治療。出現病徵便要按病情來處方藥物。如病情屬輕度或中度,可使用干擾素為骨幹,配合利巴韋林或蛋白酶抑制劑,或是三藥並用(即「三聯療法」),以阻止病毒複製,亦加快紓緩患者病情及縮短平均住院時間。

重症治療則注重調節免疫力及抑制發炎反應,如患者有呼吸衰竭風險及血氧飽和度少於百分之九十二等,可採用抗病毒藥物瑞德西韋。至於需接受氧氣治療或侵入性機械式輔助呼吸的患者,使用類固醇藥物地塞米松可幫助降低死亡率。此外,長期使用類固醇可帶來副作用,故需拿揑準確用藥時機,且最長只建議使用十天。

大部份患者因久卧病牀,缺乏活動令血液循環減少,加上發炎因子上升,增加血塊形成,可致血管堵塞。因此患者或要按情況注射抗凝血藥物(薄血藥)。此外,如患者支氣管很多分泌物或肺損傷眾多,或已長用類固醇,致免疫力下降,細菌易乘虛而入,亦有機會使用抗生素。

「恢復血漿」是先從康復者身上收集血漿,再注入重症患者身上,當中的中和抗體可作外來免疫力,阻止病毒繁殖及身體發炎。有研究指必須是男性、新冠病毒完全康復者及非長期病患才可捐贈,故血漿供應緊絀。筆者呼籲市民應留意來源於政府或醫療組織的新冠病毒病資料,有需要時向醫護查詢。

撰文:陳志鵬註冊藥劑師

(香港中文大學藥劑學院校友)

顧問:周睿博士

(香港中文大學藥劑學院講師)

香港病人組織聯盟及香港中文大學藥劑學院

藥物安全專題系列

最Hit

謝霆鋒演唱會2025|「TVB三億駙馬」與謝霆鋒曾是出生入死「兄弟」 撞期開騷台上嘆:你哋唔睇謝霆鋒嚟睇我

2025-04-27 18:00 HKT

中電消費券2025|$100消費券2類人合資格領取 全港餐廳及零售店適用 即睇使用方法/期限/商戶名單

2025-04-27 14:06 HKT