猛料阿Sir講古——那些年的神功戲

「睇大戲」(看粵劇)是我的興趣之一,自小在離島長大,每年農曆四月二十四日天后誕都有神功戲,睇大戲是兒時的年度大事,平日寧靜的小島變得熱鬧,街邊有小攤檔賣冰凍涼粉(父親千叮萬囑不可以吃,因不衛生﹗)、香氣四溢的魚蛋、小玩具,當然少不了祈求好運的風車和風鈴等吉祥物。

那時神功戲一般四日五夜(除正誕日,主要由二線戲子演出)和五場夜戲(由主要戲子擔當演出)。蓋搭臨時竹戲棚,又要請戲班,所費不菲,當時沒有政府資助,也未流行廣告贊助商,但由鄉紳居民(包括家父)組成的籌備委員會,總有辦法籌募足夠的資金。

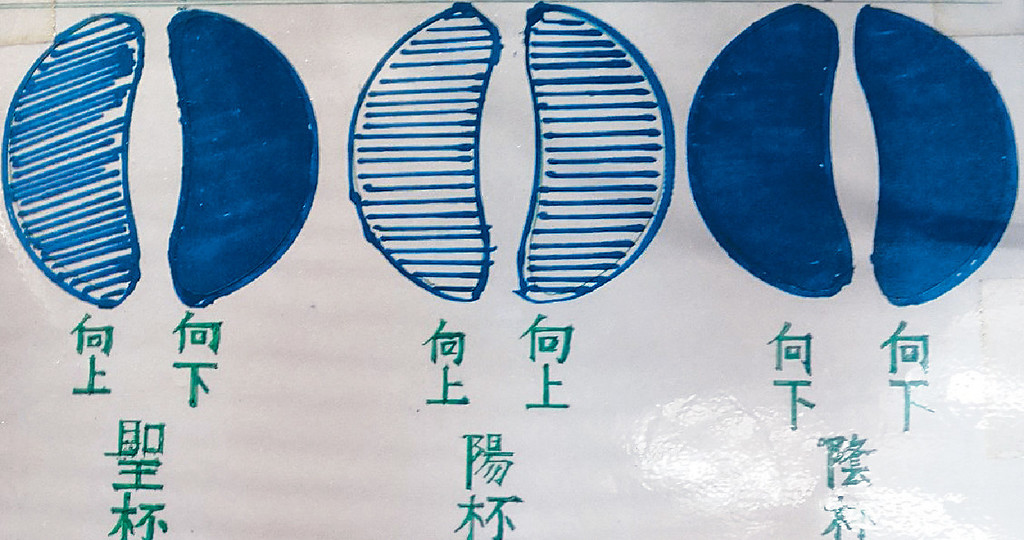

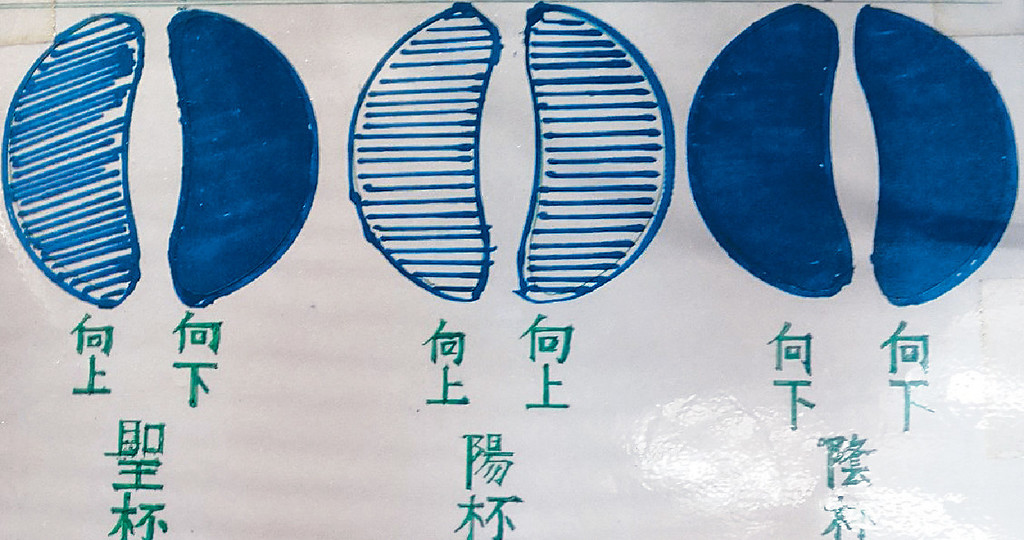

資金來源之一是花炮會,花炮是由火藥和其他物料製成,像爆竹,內藏附編號竹籤,點火後,向上射,把竹籤帶上半空後掉下,供善信爭奪,不同社團(包括一些滲入有背景人士)會組織花炮會,向天后獻上花炮、捐錢及拜祭,祈求好運及順風順水。待「正誕日」,一般是星期日,由籌委會邀請鄉紳名人主持「搶花炮」儀式,由於多人,會在沙灘舉行,花炮有編號,一般一號和較細或特別編號會受歡迎,搶得好編號者,特別是一號,「意頭」最佳,代表來年好運,亦有拿到某一編號那年過得順意,來年希望拿回該號花炮。正因如此,花炮須「搶」,俗稱「搶炮」,很多時為了頭號或心頭好花炮,會發生集體打鬥,試過打死人。上世紀六○年代尾,警察禁止一切搶花炮活動,改為抽籤或「擲勝(筊)杯」(用兩片木,擲下以其仰或俯來傳遞神的意思)來決定領花炮人或團體。現今花炮改由竹枝及彩紙紮成多層神樓,掛上祭品、飾物和神話紙紮人物等。

另一鮮為人知或當時知亦不宣之於口的財政來源,是每年天后誕的臨時「大檔」,在貪污盛行、「財可通神」的年代,只要買通各部門話事人,牌九檔麻將檔「奉旨」開辦,因很多人於該段時間放下工作回來賀誕,在皇家御准賽馬合法賭博未普及時,那一年一次「聚會」非常難得,賭注上落非常大,部份收入「奉獻」給籌委會。今天聽落,匪夷所思,但那時殖民政府的落伍及無心管治,社會制度及福利缺乏,中文被政府稱為「土話」的年代,行賄和貪污是市民生活的一部份,也是解決問題的方法之一。

何明新

那時神功戲一般四日五夜(除正誕日,主要由二線戲子演出)和五場夜戲(由主要戲子擔當演出)。蓋搭臨時竹戲棚,又要請戲班,所費不菲,當時沒有政府資助,也未流行廣告贊助商,但由鄉紳居民(包括家父)組成的籌備委員會,總有辦法籌募足夠的資金。

資金來源之一是花炮會,花炮是由火藥和其他物料製成,像爆竹,內藏附編號竹籤,點火後,向上射,把竹籤帶上半空後掉下,供善信爭奪,不同社團(包括一些滲入有背景人士)會組織花炮會,向天后獻上花炮、捐錢及拜祭,祈求好運及順風順水。待「正誕日」,一般是星期日,由籌委會邀請鄉紳名人主持「搶花炮」儀式,由於多人,會在沙灘舉行,花炮有編號,一般一號和較細或特別編號會受歡迎,搶得好編號者,特別是一號,「意頭」最佳,代表來年好運,亦有拿到某一編號那年過得順意,來年希望拿回該號花炮。正因如此,花炮須「搶」,俗稱「搶炮」,很多時為了頭號或心頭好花炮,會發生集體打鬥,試過打死人。上世紀六○年代尾,警察禁止一切搶花炮活動,改為抽籤或「擲勝(筊)杯」(用兩片木,擲下以其仰或俯來傳遞神的意思)來決定領花炮人或團體。現今花炮改由竹枝及彩紙紮成多層神樓,掛上祭品、飾物和神話紙紮人物等。

另一鮮為人知或當時知亦不宣之於口的財政來源,是每年天后誕的臨時「大檔」,在貪污盛行、「財可通神」的年代,只要買通各部門話事人,牌九檔麻將檔「奉旨」開辦,因很多人於該段時間放下工作回來賀誕,在皇家御准賽馬合法賭博未普及時,那一年一次「聚會」非常難得,賭注上落非常大,部份收入「奉獻」給籌委會。今天聽落,匪夷所思,但那時殖民政府的落伍及無心管治,社會制度及福利缺乏,中文被政府稱為「土話」的年代,行賄和貪污是市民生活的一部份,也是解決問題的方法之一。

何明新