首屆兒童品格節 逾230人分享行善故事

更新時間:11:10 2025-03-31 HKT

發佈時間:11:10 2025-03-31 HKT

發佈時間:11:10 2025-03-31 HKT

學界近年提倡增加學生幸福感,有機構昨日舉行首屆「兒童品格節」,讓兒童通過分享自己如何善待動物、環境、身邊的人等行善的經歷,反思「善良」對生命的影響,建立正向價值觀。活動吸引231名年齡介乎3歲至10歲的兒童參與,機構創辦人劉馬露明認為行善是感受幸福的最佳途徑,鼓勵家長勿只着重子女的學術成績,平日宜多聆聽他們的感恩事項,傳遞「施比受更為有福」的道理。

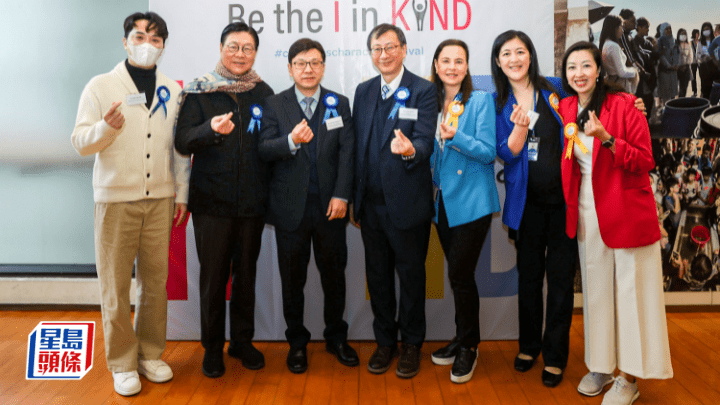

馬時亨李子建出席開幕禮

品格教育協會昨舉辦首屆「兒童品格節」,活動以「善行真故事」為主題,鼓勵年齡介乎3歲至10歲的兒童以英語講述自身如何對動物、自己認識的人、環境等展現善良(kindness)行為的故事,共吸引231名兒童參與。

開幕典禮由勞工及福利局局長孫玉菡主禮,品格教育協會創辦主席劉馬露明及聯合主席馬時亨、教育大學校長李子建等均有出席。孫玉菡以英語致辭時表示,雖然人工智能(AI)能取代人力完成大部分工作,但品德是其無法呈現的人性特點,寄語家長未來協助兒童建立良好的品格比知識更重要。

近年學生精神健康備受關注,劉馬露明向本報表示,行善是感受幸福的最佳途徑,同時能為社會帶來正面影響,兒童通過待人接物與他人建立關係,學習無私分享、感恩等正向價值觀,「我們做善良的行為,通常都是想着別人,但在過程中我們會感到幸福」,故她期望兒童藉分享善行故事,反思「善良」對生命的影響,將來繼續保持善心,照顧身邊的人。

劉馬露明鼓勵家長以身作則,多聆聽子女的感恩,而非只着眼於他們的學術成績,「家長是問子女做完功課未,還是當日有甚麼感恩(事項),已經讓子女看到你生命中的優次是甚麼。」

兒童品格節共同主辦人鍾明慧亦期望,家長能多讚賞子女做過的善行,「讓小朋友知道他的經歷是有意義的」,讓他們漸漸建立善良和勇敢的品格,以應對未來的挑戰。

記者 盧嘉潁

最Hit

伍仲衡強勢回歸《中年好聲音3》再任評審?「何晉樂」高調宣布伍Sir加盟 一個特質遭恥笑

2025-04-02 15:30 HKT

「鑽石之王」HARRY WINSTON 糅合多元風格與切工美藝 締造璀璨婚嫁珠寶

2025-04-03 00:00 HKT

40歲男子患嚴重脂肪肝 醫生教必吃2食物無需運動 半年逆轉病情

2025-04-02 12:06 HKT