認識看不見的小惡魔 消滅病毒 防疫有法|STEM教室

發佈時間:14:00 2025-02-05 HKT

十九世紀前,世界「不存在」病毒?病毒甚至不算是生物?「病毒」這種看不見、摸不到,比細菌小一千倍的「小惡魔」,在新冠疫情期間顛覆了我們的日常。各位同學對這位始作俑者有多少理解?平日強調洗手、消毒、防疫,到底人類是如何對抗這位隱形的敵人?疫情時的那幾年,我們的生活都被「新冠病毒」佔據,今期就和大家後退一步,從病毒的「誕生」說起,拆解病毒結構、打破防疫迷思。

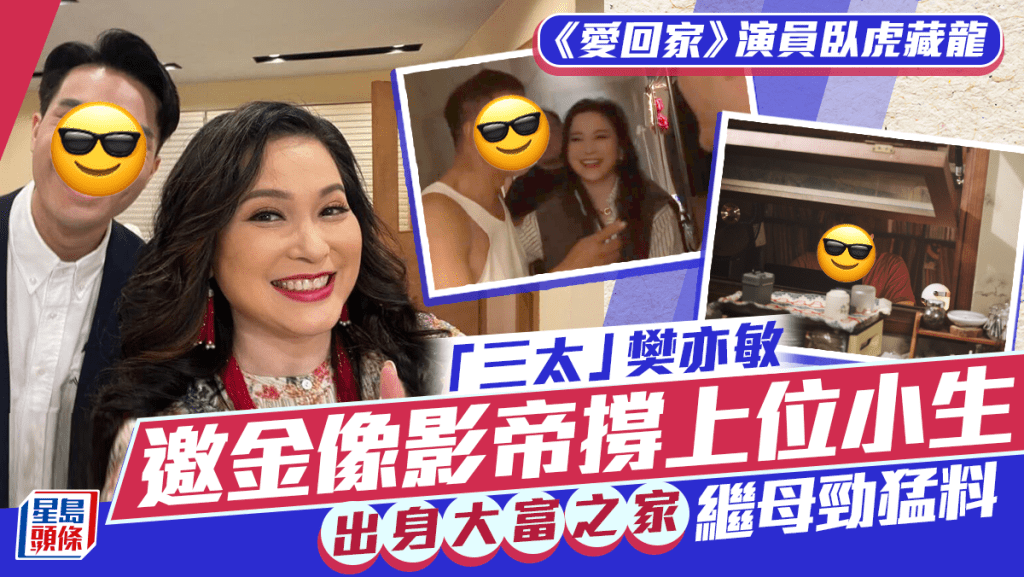

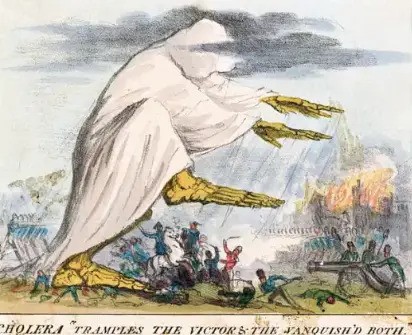

病毒以前 瘴氣理論(Miasma Theory)

「今天空氣有點差,所以我生病了」,十九世紀的學生或者是如此向老師請病假的。原來早在1850年代前,大多醫生都相信「瘴氣理論」(Miasma Theory,miasma,古希臘語「污染」),認為霍亂(Cholera)、黑死病(Black death)等流行疾病的源頭皆來自有機物腐爛引起的瘴氣,例如有毒蒸氣或薄霧,主要是受污染的水和不良的衞生條件所造成。瘴氣理論如今聽來有點荒謬,但環境衞生與控制疾病的關係確實密不可分,這種從經驗推論結果的方法,是科學發展的必經之路。

現代醫學全面發展以前,不同地區都有瘴氣的概念,使當時的主流思想一直否定那些細小得難以看見的細菌會傳染疾病,更遑論比細菌更小的病毒會使人病倒。可以說,一直到十九世紀中後期,世界「並不存在」病毒。

偉大的科學研究 病毒「誕生」

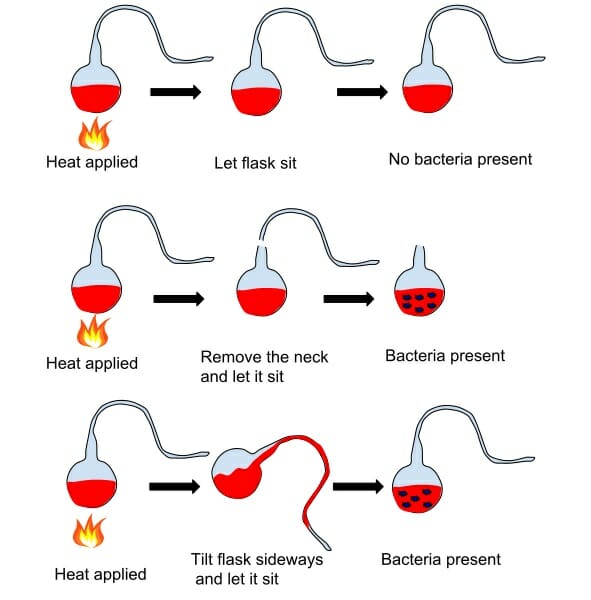

誠然,科學進步並非一兩位天才便能推動的巨輪,時間回到1676年,荷蘭微生物學之父列文虎克(Anton van Leeuwenhoek)通過改良的顯微鏡觀察到單細胞的原生生物(protozoa),為今日全球應用的微生物疾病理論奠定基礎。 及至十九世紀,不同科學家陸續發表研究和假說,例如1880年的科赫假說(Koch's postulates)提出四項原則,把一種微生物與某一疾病聯繫在一起;1892年荷蘭生物學家、病毒學的開創者貝耶林克(Martinus Beijerinck)進行過濾實驗,證明菸草花葉病的病原體比細菌還要細小,最後推論出一種新病原體的存在,並命名為「病毒」 (virus)。距今一百多年,經過多位偉大科學家的努力,人類正式辨認出今日困擾全球的罪魁禍首。

「殺不死」的小惡魔 生命邊緣生物

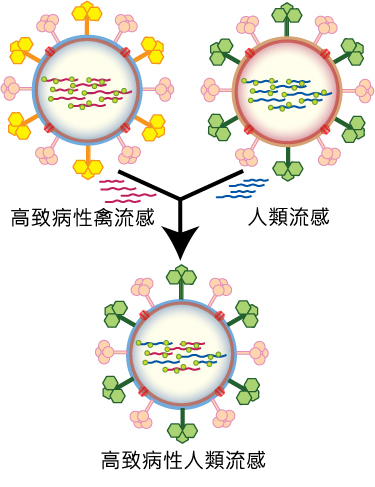

疾病的細菌學理論(Germ Theory of Disease)是現時全球公認的疾病科學理論,研究由細菌、真菌、病毒等微生物(microbe)入侵身體引致的疾病。其中,病毒沒有完整的細胞結構,本身是沒有生命的,必須依賴宿主細胞才能存活,一般認為屬於活體與非活體之間的「生命邊緣生物」。病毒會利用各種手段混入細胞,然後脫掉蛋白質外衣,使宿主細胞複製其 DNA 或 RNA,再根據病毒核酸中的指示產生更多病毒片段,感染其他細胞,絕對是擅長鵲巢鳩佔的小惡魔。

列文虎克(Anton van Leeuwenhoek)

列文虎克(1632-1723年)是荷蘭商人兼微生物學家,他沒有受過系統性的科學訓練,卻因為好奇心「爆棚」,喜愛鑽研顯微鏡,自學如何製造不同透鏡和操作儀器,任何東西都要放在鏡筒下仔細觀察,例如肌纖維、微血管、細菌、精子細胞等等。當時微生物一直被當成稀奇但無用的科學研究,這位充滿好奇心的「業餘人士」卻醉心於此,日夜觀察這些不受重視的小東西,最後為微生物學奠下堅實的基礎。時至今日,網絡流行用語「你就是列文虎克」,正正用來調侃那類事事觀察細緻入微、愛研究細節的人。

解剖病毒 分析生物結構

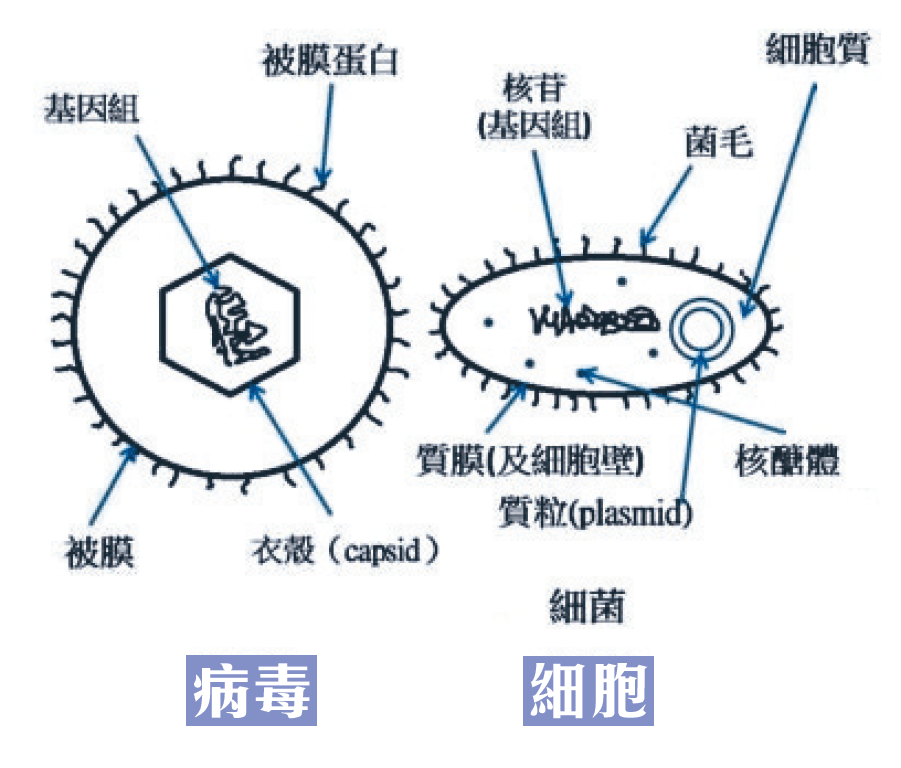

病毒的結構相對簡單,主要由蛋白質外殼包裹着基因組而成,如前所述,它不屬於生物,沒有完整的細胞結構,本身並不具備代謝酶,無法進行代謝作用,意味着一切合成核酸、合成蛋白質、分子的加工處理和運輸等任務,都要借助宿主細胞提供所需的原料和能量。

然而,病毒與一般死物,例如岩石和金屬又不一樣,雖然沒有代謝能力,卻擁有自己的基因組,可以借助宿主進行繁殖和複製基因。相反,同為微生物的細菌便屬於傳統意義上的生物,含有代謝酶,可進行代謝作用,毋須宿主活細胞,可自行繁殖。

天生的悲劇角色

我們平日經常搞混細菌和病毒,但其實兩者在結構上有不少差別:

- 細菌的基因組懸浮在細胞內,而且它有一條稱為質粒(plasmid)的小型環狀 DNA 鏈,可以自行複製其遺傳結構;

- 病毒的基因組受一層核衣殼蛋白(capsid)包裏,沒有任何結構幫助它自行合成核酸。

單從結構來看,病毒注定只能依賴入侵其他生物,控制宿主細胞,才能延續「生命」,其實病毒天生帶着一種身不由己的悲劇性。

免疫系統的攻防戰

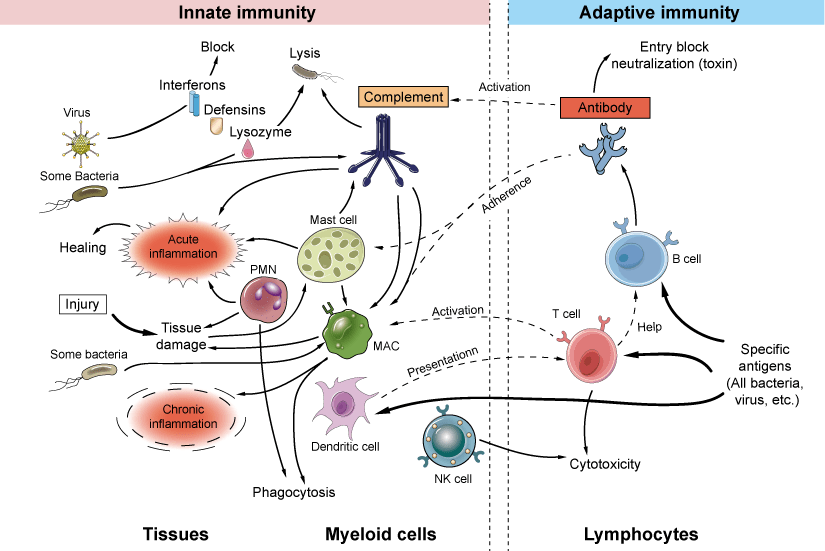

任何物種都會為生存而努力,正如人類的身體面對病毒威脅,亦有一套免疫系統。迎戰病毒,人類的第一道防綫是生理屏障,例如皮膚、呼吸道纖毛等,阻止病原體進入體內。若城牆不幸失守,還有人體內的兩大軍隊:

- 先天性免疫(Innate Immunity),專一性較低,找出並分解入侵的病原體,通過細胞素(Cytokine)引起「發炎反應」、召集免疫細胞,例如巨噬細胞、嗜中性白血球等等;

- 一旦再次失守,便由專一性較高的後天性免疫(Adaptive Immunity)補上,遇上抗原時(antigen),便會誘發免疫系統產生抗體,身體的殺手T細胞(T cell)負責消滅敵人,B細胞負責分泌抗體,在下一次遇上相同抗原時迅速反應。

我們每日曝露在充滿細菌和病毒的環境下仍能保持身體健康,這兩支軍隊實在功不可沒。

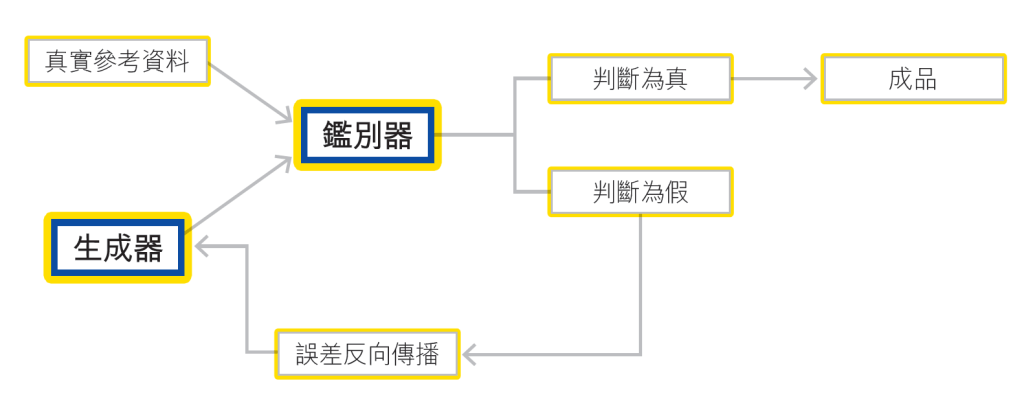

訓練特種士兵 —— 疫苗

後天性免疫的特點是記憶和專一性,即是可針對再次來犯的同一種病原體迅速產生免疫反應,這正是一般疫苗背後的科學原理,就如預先訓練特種士兵一樣。我們日常聽到不同藥廠和種類的疫苗,例如 mRNA 疫苗、蛋白質亞單位疫苗、載體疫苗等等,其核心原理都是藉着把加工後的抗原注射入身體,使後天性免疫系統作出反應,產生記憶B細胞,當感染病毒時,能夠迅速應對。

注射疫苗,實際上是將病原體或病原體的一部分打入身體,容易引起身體產生不良反應或副作用,一般疫苗研發時間可長達十年,例如美國醫師恩德斯(John Enders)於1954年着手研發麻疹疫苗,至1963年才開始施打;但今次推出新冠疫苗速度最快的輝瑞和 Moderna 僅花了八個月研發,速度實在前所未見,或者正標示着人類科技的大躍進。

延伸閱讀:大S徐熙媛去世|全台民眾搶打疫苗 台北一天耗6000劑

牛奶守護神 巴斯德高溫消毒法

除了疫苗,我們當然還有很多應對病毒和細菌的方法,不但是為了新冠病毒,平日亦要保持食物及環境衞生。其實,日常生活處處可見各種消毒方法,例如買鮮奶的時候總會見到包裝上有個奇怪的名字 ——「巴斯德消毒法」,很多人以為是某種複雜的化學方法。

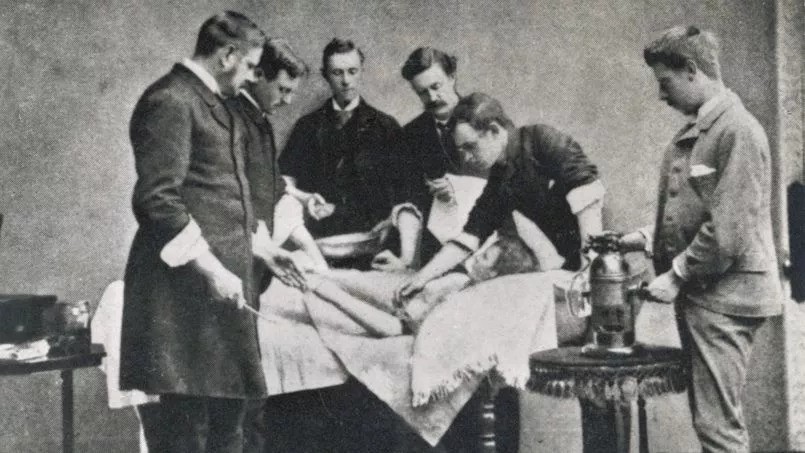

回到1864年的法國,當時的酒廠正煩惱着酒變酸的問題,便請巴士德進行研究,他發現了問題的根源在於酒中存在乳酸桿菌,研究出一個合適的溫度,既可以殺滅細菌,又不會使酒的質量受到影響,後來用同樣的思路解決了牛奶變質的問題;所以,巴斯德消毒法就是高溫消毒 —— 現時一般以 72-75。C 高溫加熱牛奶15-30秒,然 後即時冷卻至4-5。C。這方法既能保存牛奶的風味,亦剛好將大部分病原體消除,有效延長保質期。

從戰場走進家居 次氯酸鈉消毒法

甚麼是次氯酸鈉(NaClO)?它的另一個名字就是大家熟悉的「漂白水」。其化學原理並不複雜,次氯酸鈉溶於水後會解離成次氯酸離子(ClO-)和鈉離子(Na+),因為前者的化學特性,能輕易地奪走其他物質的電子,利用氧化作用殺死細菌,同一時間,因為氧化掉有顏色的化合物而達到「漂白」的效果。

今時今日,漂白水是窩在家居的「化學宅男」,想當年可是征戰沙場的名將。第一次世界大戰期間,為了幫大量傷兵消毒傷口,英國化學家達金(Dakin)發現濃度4%的次氯酸鈉溶液既能殺菌又不會傷害人體,在戰場上發揮很大作用。直至上世紀九十年代末期,科學家發現這種濃度的次氯酸鈉溶液對人體具有刺激性,改良至0.5%甚至更低濃度,仍具良好的消毒效果,至今廣泛應用於家居、游泳池、公共場所等等,是一種「長壽」的消毒液。

延伸閱讀:女子用漂白水洗廁所 肺積水險死!揭忽略2件事惹禍 附9大使用步驟

補充資料

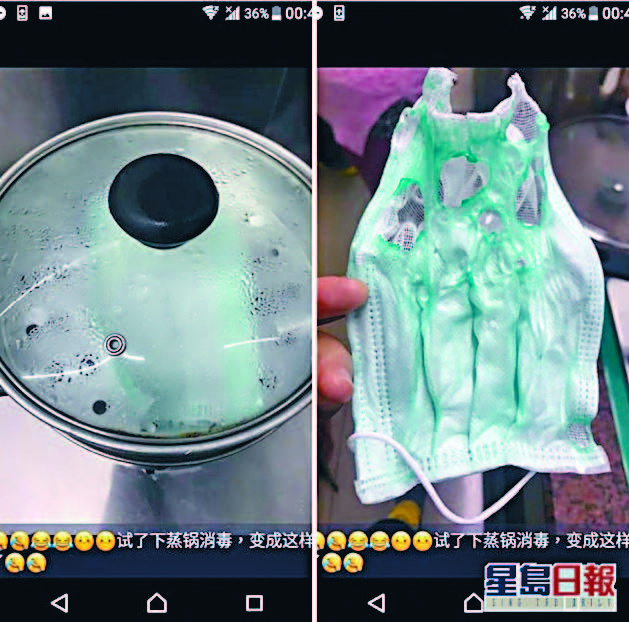

防疫迷思 ①:消毒口罩回收再用?

提到消毒方法,新冠疫情之初,物資短缺、資訊不足,坊間流傳形形色色的「自救手段」,一些似是而非的防疫迷思。例如,一次性口罩能否消毒重複使用?

中國醫藥大學公衞系林子賢教授團隊早在2017年對口罩消毒再用進行研究,他們選用了不織布口罩、N95口罩,分別以乾熱法、水煮、酒精、異丙醇和漂白劑消毒, 比對消毒前後兩款口罩的霧氣滲透率,從而了解口罩保護力的變化,結果發現,除了乾熱法,其餘方法都會大幅削弱口罩阻擋顆粒的防禦能力。

此外,台灣經濟部工業局和美國國家職業安全衞生研究所亦進行過同類實驗,測試不同消毒方法和操作條件,例如低溫過氧化氫電漿滅菌系統、環氧乙烷、紫外光、微波爐等等。綜合結果所得,一般市民較易實行的消毒方法,都會大幅減低口罩的保護力,因此,除非你家有個精良的實驗室,否則一次性口罩實在不適宜滅菌後重複使用。

防疫迷思 ②:桑拿房是人體消毒室?

中國國家衞生健康委員會於2020年1月23日發布的新型冠狀病毒診療方案第三版,提到病毒對熱敏感,不少人立即想起蒸氣室和桑拿房的環境溫度可達60。C以上,那豈不是把全部患者送入這個「人體蒸爐」便能消滅病毒?

且慢!其實人體體溫上升時會自然排汗散熱,使體溫維持恒定,正常情況下是不可能將人體加熱至56。C。 各位同學千萬不要一知半解地成為瘋狂科學家,還是乖乖用梘液及清水洗手防疫吧。

延伸閱讀:大S徐熙媛流感猝逝 疑浸溫泉加重病情 傳具俊曄本周內抱愛妻骨灰罈返台

文:盧家彥 圖:星島圖片庫、Biology Dictionary、Creative Diagnostics、網上圖片