特朗普策略誤判 中國具體制耐力支撐|陳新燊

發佈時間:19:46 2025-04-07 HKT

一、中美博弈的本質與政治體制差異

1. 美國單邊主義的必然性

本輪貿易戰本質是美國為遏制中國崛起、維護全球霸權而發動的系統性戰略打擊。特朗普政府透過加徵關稅、技術封鎖等手段,試圖重構以美國為中心的全球供應鏈,但其政策邏輯卻根本矛盾。

國內政治驅動:共和黨因應2026年中期選舉,需迎合藍領選民的反全球化情緒,關稅成為轉移國內矛盾的「捷徑」。但歷史表明,保護主義往往反噬自身(如1930年《斯姆特-霍利關稅法》加劇大蕭條)。

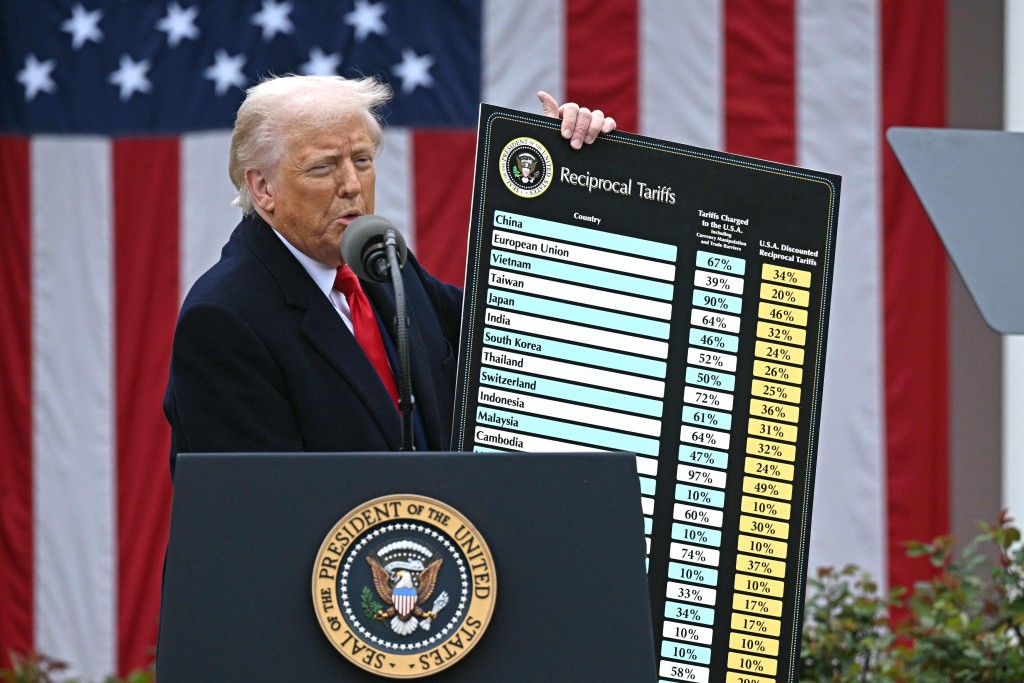

策略誤判:美國低估中國供應鏈韌性(2024年中國對美出口依賴僅14.7%)及內需市場規模(GDP佔70%),其「脫鉤」政策反而加速全球多極化進程。

相關新聞:特朗普關稅戰背後有何邏輯? 料推冧股市鋪路6月減息 拆解「劇本」如何走

2. 中國體制優勢的耐力支撐

中國政治體制的穩定性賦予其長期博弈能力:

政策連貫性:無須因選舉週期調整策略,可集中資源突破「卡脖子」技術(如2025年14納米晶片量產)。

內需緩衝機制:14億人口的消費市場可對沖出口下滑(2024年內需對GDP成長貢獻率達82%),而美國消費市場高度依賴中國廉價商品(佔其進口額21%),關稅成本90%由本土企業和消費者承擔。

二、中美貿易結構差異與民生影響分化

1. 美國:民生壓力立竿見影

消費品依賴:美國進口的37%家具、28%紡織品、23%電子產品來自中國。關稅直接推高家庭開支。例如,一台中國產掃地機器人價格或上漲25%,加劇通膨壓力(2025年3月美國CPI年漲3.5%)。

股市價格暴跌風險:美國人的財富約70%是在股市的,股價暴跌一定會引起對執政共和黨和政府強力不滿,影響明年中期選舉結果預期。

政治反噬風險:愛荷華州大豆種植戶收入下降23%,迫使美國政府提供150億美元補貼,進一步加劇財政赤字(聯邦債務突破36萬億美元)。

2. 中國:結構性調整對沖衝擊

進口替代策略:中國對美依賴度高的產品如晶片、LNG已加速多元化採購。2024年自美LNG進口量削減80%,轉向卡達和俄羅斯,同時透過長江儲存等企業實現28納米晶片自給率30%。

民生影響滯後:中國從美進口主要為工業原料(如大豆、晶片),一般消費者感知有限;而出口受限的機電產品多屬中間品,透過東南亞轉口貿易緩衝,如越南組裝後返銷美國。

相關新聞:David Webb批特朗普對等關稅可笑 如同射入烏龍波:港或可受惠美旅客買iPhone

三、關鍵數據與情境推演

| 維度 | 美國壓力點 | 中國應對邏輯 |

| 經濟結構 | 消費佔GDP 68%,服務業佔82%,關稅成本轉嫁難 | 製造業佔GDP 27%,內需市場可消化出口損失 |

| 供應鏈 | 半導體、稀土等關鍵領域都依賴中國(如F-35戰機60%零件來自中國供應鏈) | 透過RCEP建構區域供應鏈(中間品貿易佔68%),減少對美直接依賴 |

| 美國 | 中國 | |

| 政治週期 | 2026年中期選舉前需穩定通脹,目標2.5%,但關稅推高PCE至2.8% | 2025年GDP成長5%目標明確,政策工具箱充足(降準、消費券等) |

| 科技博弈 | 半導體產業落後中國2至3代(7奈米以下製程產能僅15%) | 2025年實現14奈米量產,量子計算領先兩代(512量子位元糾纏) |

四、未來推演:僵局適應期的賽局焦點

1. 2025年4月9日中美談判關鍵點

中國底線:要求美國取消對中國光電、電動車的200%關稅,並解除對中國科技企業制裁。

美國訴求:施壓中國擴大晶片進口(2024年僅進口3,200億美元,低於2022年高峰3,500億美元)。

2. 全球供應鏈重構趨勢

區域化加速:RCEP貿易額佔比上升至35%,墨西哥成美國汽車零件新樞紐(物流成本增加15%)。

技術標準割裂:美國推動「友岸外包」,但歐盟《數位市場法》與中國「數位絲綢之路」形成制度對沖。

五、總結:耐力競賽與制度優勢

這場脫鉤貿易戰本質是制度韌性的比拼。美國短期可透過關稅製造壓力,但長期將因通膨失控、產業鏈空心化陷入困境;中國憑藉體制穩定性、內需規模和技術突圍能力,會逐步掌握戰略主動權。

陳新燊

相關新聞: