小學生都要私補中文 補習老師分析名校中文校本點考核

發佈時間:09:08 2022-09-08 HKT

受制於疫情下學校轉投網課,令不少小學生私補以跟上進度,原本為中學生私補的洪翠欣,三年來為逾百名不同類型的小學生補習,正因為二○一七年教改後加重了文言文的比例,她亦對準各校要求,為學生鞏固中文基礎。

名校重文言教學

自二○一四年起於英皇教育中心當中學中文科補習老師,數年後自立門戶當私人補習老師至今,洪翠欣現時有兼教大專院校的中文課程。擁香港大學中文系碩士學位的她,一直從事補習行業:「我喜歡設計課程,因應教育制度改變,學生能力不同,可以設計適合的教材,覺得滿足感大得多。」她屬高考年代考生,中國語文及文化獲A級成績,為教文憑試學生,特別再度應試,中文科同樣考獲5**,深諳答題技巧。「教學生前,怎樣都要對公開試有認識。」

洪翠欣表示,原本的中文課程已叫學生感吃力,現時加入不少文言篇章,按各校校程,對學生要求亦不同,因此所教的深淺程度不一。她的學生來自不同類型小學,據她觀察,不少名校已率先加強文言篇章的內容,而考核題型亦愈見艱深。

她舉例說,拔萃男書院附屬小學率先在今年小六升中一(原校與外校生)的「分組試」取消白話文閱讀理解而只考文言文。「你已經見到學校的教學重點,這是很少見的,連女拔都會考兩種文體的閱讀理解。」她續指,從來小學課程對準初中銜接,數年前不少小學,特別是名校已滲入文言篇章,今年更甚。「因為轉制,今年升中五取消口語、聆聽綜合能力試卷,只有閱讀理解及寫作。」單從文言文所佔的比例,已佔上閱讀理解一半,因此,整個初中及小學中文課程隨即緊貼公開試要求,而她認為補習關鍵是賞析文章,學習不同寫作手法、句子意譯等。「很少學校逐句解釋,亦未必有時間、資源,但考試又會問。另外令家長最困惑的,不是跟足學校詞語表溫習便可以考得好,亦不知道閱讀理解、寫作手法怎樣教。」

名校中文校本要求高 邊間做得好?

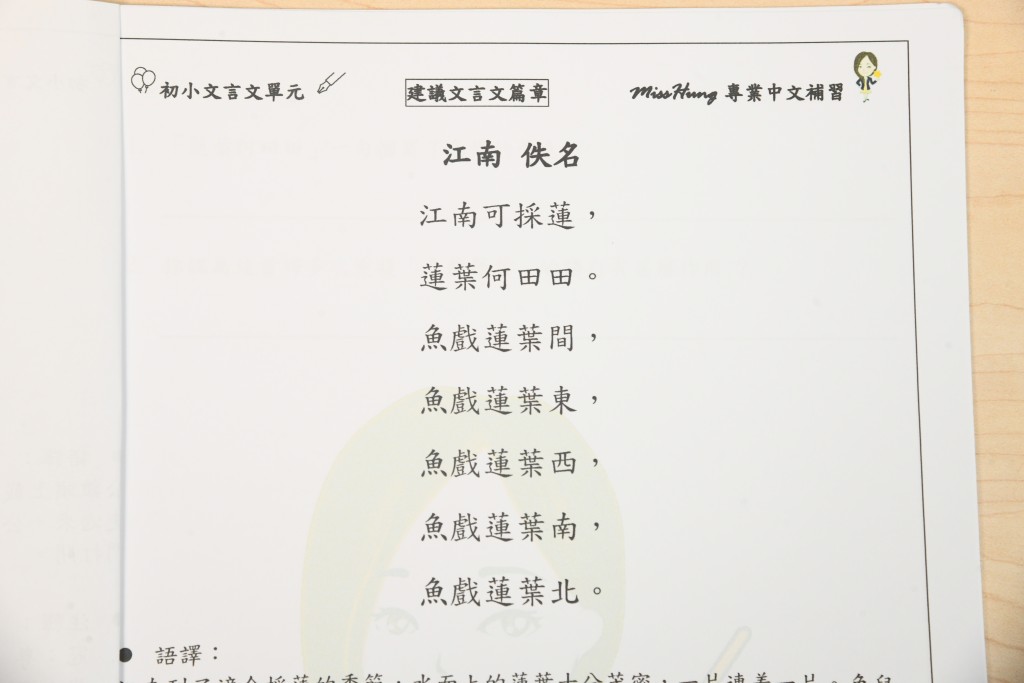

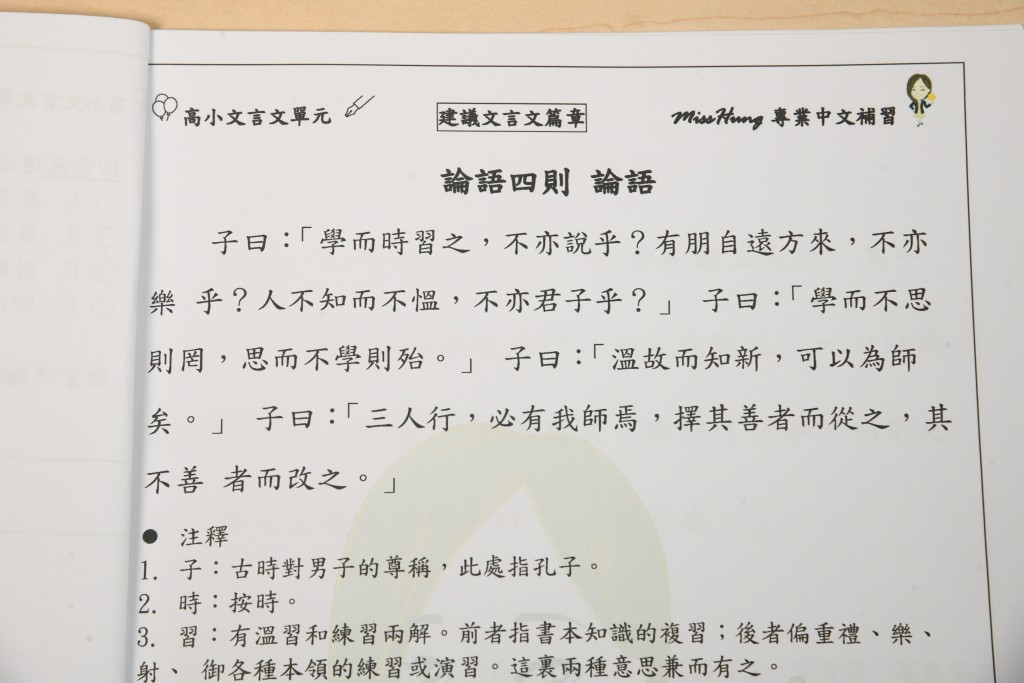

綜觀不同類型小學學習文言文進程,洪翠欣指,普遍小一均學習詩歌類的古詩,懂得解釋些少句意便足夠,不用為此考測;三年級開始學習成語故事的古文,五六年級有短文章如〈曾子殺豬〉。「當然,有學校會要求語譯,逐個字、句子寫意思,這方面校本筆記已備齊,學生只須背誦。女拔、英華、聖保羅男女都會這樣考核學生,聖士提反到五年級才有文言文,因此各校要求不同。」

問她不同學校教文言文的手法,她指英華的中文科課程架構好,並分有「古文組」教額外古文篇章。「看得出英華對學生的中文要求很高,會要求背佳句;就算是補底班學生,同樣有方法令六十分考到八十分,看得出學校真的不是只培育精英那批。至於男拔由於教學方針改變,為了小六銜接,小五已經教古文系統,全面地由定義文言文開始,逐步教授相關內容。」

寫作佔中文教學重要一環。據她多年來了解不同學校教授作文的方式,指英華小學培育小朋友創意寫作有其一套。「特別是寫作架構,每段寫怎樣的內容都有指引,好像引導學生在哪一段構思三個修辭法句子、五個成語在內等,令每位學生都能寫出不同的內容,亦很自然懂得於考測上套用這種寫作元素。而作文題材多元化,三年級已經作『自述式』文章,如是次作文題材是『衫』,學生便用上『衫』的角度去寫故事,其他學校少有。」

重英輕中 難轉換中文系統學習

據她這些年來的觀察,不論是來自哪類型的小學定學生,均有不同學習中文的難度。就中英文水平對比而言,普遍名校學生的英文水平遠高於中文,幾達母語程度,可說是這代家長從幼稚園開始已注重培育英語能力之成果。惟升上名校後,其中文課程較其他官津深,因此學習差異更大,特別不少學生用英語系統思維,分別更顯而易見。「名校同樣有程度平庸的學生,就中文科的差異更明顯了,大概他們一向太着重英文,經常用英文語法思考,去到五年級的作文依然要被大量批改,所有主謂賓語次序完全調轉,看得出他們用英文文法寫中文。」她指某名女校或英文語境強的直私學校,特別見到這種狀況,因為平常課外活動均以英語溝通。「所以那間女校的學生會有一批中文很叻的學生,反之,很差的亦多。」

學術型 VS 愉快學習 題型各不同

正因為有中一入學前香港學科測驗(Pre-S.1),洪翠欣指不少學校走「學術型」路綫,務求為升中Banding爭取排名,同時增加學生競爭力。「很多學校因為Pre-S.1考試有句子、句意、段意辨識,故八、九成學校都會在五年級加入這種題型,不過有些學校早在三年級已經出現相關內容,希望持續訓練學生的答題技巧。」

洪翠欣坦言,被形容為愉快學習的小學,其中文試卷的題型較淺。「像有學校的三年級學寫文章主旨,這類學校會提供選擇題,再加填充或短答一兩題,當中好些學校會要求寫出完整句子。另外一些學術型小學,甚至二年級已有長問答,要寫上兩至三行。」她坦言,普遍名校自五年級已滲入不少初中題型以銜接中學。「每個學生的學習目標都不同,身為補習老師的職責,是鞏固他們的學術能力,並以相對有趣的方法去令學生明白中文。」洪翠欣說。

文:羅惠儀

圖:褚樂琪、何健勇、黃頌偉