每日雜誌‧人物誌|結合Chiikawa解讀《論語》 伍亭因讓傳統智慧走進年輕世代

發佈時間:09:45 2025-02-03

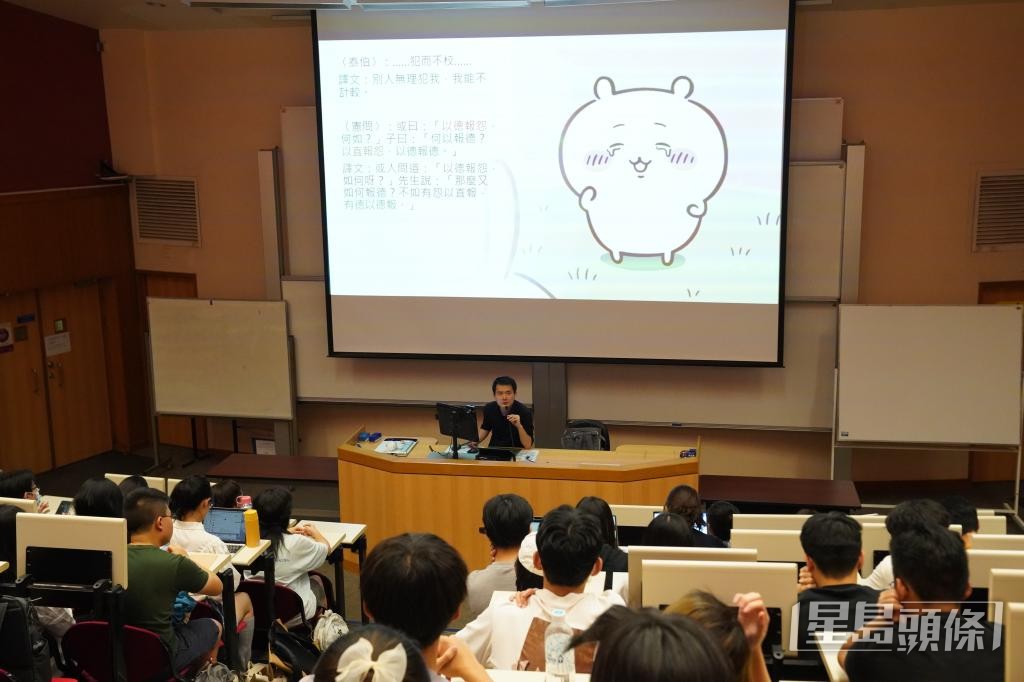

中大校園內,中國語言及文學系講師伍亭因巧妙結合風靡亞洲的日本人氣動畫「吉伊卡哇」(Chiikawa),解說中國傳統文化經典著作《論語》,讓學生由淺入深地牢記儒家思想,樂在其中。以輕鬆手法吸引新一代研讀古代文獻,讓傳統文學不再遙不可及,他認為,閱讀不應局限於書本,而是多角度、多面向地吸收,並從生活中汲取靈感。近年社會充斥負面情緒,他亦透過古文對應現況,作出解讀,盼忙碌的都市人借鑒古人,平衡作息,調劑生活。他寄語讀者,快樂沒有高低之分,「認真看待自己的生活細節,就是一種生活品味。」

春季學期開展,中大圖書館外人來人往,文謅謅的伍亭因博士從遠處走來,面上帶有一絲稚氣。本學年重回母校中大執教,他深明不可強求年輕人研讀古文,卻又想學生學好中文,便靈機一動,把古代文獻學跟時下年輕人的熱話融會貫通,以「吉伊卡哇」(Chiikawa)為題說《論語》,成為一時佳話。

該動畫圍繞3大主角的日常故事,包括膽小愛哭的「吉伊」、踏實乖巧的「小八」,以及我行我素的「烏薩奇」,其世界觀跟人類相似,一眾角色要透過討伐異獸等工作換取報酬,也要考取不同資格考試。伍博士指,主角間有很多友情故事跟《論語》相通,例如吉伊勇救誤墮深坑的小八,展現出仁愛和勇敢的一面,《論語》也有談及「見義勇為」的文句,「見義不為,無勇也;知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。」

此外,吉伊和小八一同赴考最基本的除草考試,後來得知烏薩奇早已考取更高等級的資格,一同報以羨慕的眼神和掌聲。伍博士認為,故事對應到《論語》當中的「見賢思齊」,「許多人看到別人比自己優秀,都會思考如何追上別人的步伐;在現實難以由衷讚賞他人。」

非「粉絲」為講座才觀賞卡通

把動畫劇情背得滾瓜爛熟,伍博士直言自己並非「粉絲」,更是因為準備講座才開始觀賞卡通,只盼同學能樂在其中,「先從頭到尾重溫《論語》,看看哪些條目適合講解,再認真地看動畫,仔細分類。」他指,兩者都十分精簡,適合現代人「速讀」,感恩同學十分踴躍報名,皆因難以想出再有趣的方法說《論語》,「前人都用盡了方法說明,例如用漫畫說《論語》等,再用相同說法就有趣都變無趣了。」

伍博士又指,角色各有魅力,可能觀眾都渴望跟烏薩奇般按照自己的心意行事,但實際卻像吉伊膽小怕事,又渴望擁有一位跟小八一樣體貼的朋友,此時更應反思,自己作為別人的朋友,有否展現出關心的一面。他笑言,準備簡報時十分投入,見到角色之間互相幫助,一同脫險,都有所觸動,「當現實中遇到困難,朋友會否一樣捨身幫助自己?」

用詩詞散文引導城市人獲心靈安慰

除了吉伊卡哇,伍博士亦曾在其恩師潘銘基教授的推薦下,主講由香港公共圖書館與學海書樓合辦的「人生學問講座」,與聽眾一同尋找生活裏的快樂,拉近城市人與傳統文學的距離。他指,近年社會充斥負面情緒,不同年齡層都各有煩惱,例如學生忙於讀書考試,成年人為生活奔波,由早到晚都沒有跟自己獨處的時間,故找出對應現況的詩詞、散文,作出解讀,「引導大家思考如何在生活中發掘興趣和樂趣,令自己有休息的空間,得到心靈上的安慰。」

他指,古人都會透過文學作品,說明和分享自己追求生活的安穩,如明代作家張岱本是「二世祖」,過盡奢華生活,但經歷明朝覆亡,決定隱居,創作出散文《湖心亭看雪》,記錄其心境轉變,表達對故國的思念。他憶述,有聽眾不解如何在滿足的生活中再尋找趣味,令他思考到,大家可以互相分享尋找快樂的方程式,讓更多人正面看待身邊的事物。他坦言,其解說未必一定正確,但純粹想分享多一種可能性,盼忙碌的都市人借鑒古人,平衡作息,調劑生活。

閱讀不局限書本 要多面吸收

要新一代主動研讀古代文獻,可謂難上加難,伍博士說,要學好中文、培養閱讀風氣,需要多個層面配合,如小孩從小到大跟家長一同看書,才能耳濡目染,無奈社會甚少講解文獻,故難以加強學童對中國傳統文化的認識。他認為,老師總會籲學生多閱讀、多學習,但時代轉變,閱讀不應局限於書本,而是多角度、多面向地大量吸收,「不論好與壞,中國與國外,還是傳統與現代的作品都要閱讀,才有素材去整合和思考。」他指,認真觀察生活的細節,都是一種閱讀的方式,進而思考過後,就要學習如何待人接物,學懂體諒和包容,易地而處,「不患人之不己知,患不知人也。」

主持完講座,他形容,彷彿已完成兩大「壯舉」,「不敢說自己教學有趣,但慶幸讓我思考得更長遠、更廣闊。」許多人認為探索生活品味,是高尚、遙不可及的追求,但他認為,快樂沒有高低之分,不需要刻意追求雅俗,活在當下,在能力範圍內做好自己已經足夠,「認真看待自己的生活細節,就是一種生活品味。」

感恩遇上潘銘基教授 獲啟蒙醉心古代文獻學

訪問期間,伍亭因多次提及其啟蒙老師潘銘基教授,直言某程度上因為對方,才醉心古代文獻學。

伍博士中學時修讀理科,至預科時學習中國文化,才對古代文獻和思想產生興趣,「學習到更多文化,讓我思考傳統與現代文化的關係。」他指,當時自己的公開試成績未如理想,故升讀中國語文副學士,後來有機會涵接至中文大學中文系,畢業後再慢慢攻讀碩士和博士學位,至今有幸重回母校執教,十分開心。

他指,在整個學習階段,都得到古代文獻專家潘銘基教授啟發,自己在相關方面也感興趣,故後來寫論文、讀研究院時,在古代文獻學多花心思。他憶述,早在副學士期間已遇見潘教授,「當時潘老師準備博士畢業,後來他回到中大擔任講師及助理教授,我又升讀中大中文系,繼續向他學習。」伍指,其碩士和博士研究都有請潘教授指教,儘管現時二人各有各忙,甚少見面,但一同為母校孕育下一代文人,同樣感恩。

「香港文學」定義可開放探討 文學創作難訂立規條

除了古代文獻學,伍亭因亦曾撰寫文章,解讀其眼中的「香港文學」。

社會對「香港文學」有不同定義,伍博士指,有些人認為,在本地創作的作品就可以歸類為香港文學,有些人更嚴格,認為作者應在香港出生、成長和生活,訴說港人、港事、港物、港情;近年有學者提出,香港文學可以純廣東話撰寫。在其角度,定義可以從寬從嚴,「從以前至今都抱持開放態度,當中有許多討論空間。」

他指,若然文學作品以廣東話撰寫,甚至加入口語,無疑充滿本土特色,亦能收錄現今的粵語詞彙或用字,流傳後世,另一方面卻局限了讀者群,不利文學傳播,「有些口語常見常用,但更多獨特的詞彙難以找到字詞描述,如果讀者不理解字詞意思就頗尷尬。」他指,現時教授古今散文,都會跟學生討論應否在創作時加入口語,「文學創作好難訂立規條。」

近年也有人提出「保育」廣東話,伍博士認為,該意見跟定義「香港文學」一樣,皆可開放探討。他指,現今仍有許多人使用粵語溝通,已達到傳承語言及其背後文化的目的,但更進一步思考,以往流通的粵語歇後語、諺語或「潮語」,新一代都不再應用,似乎需要刻意傳承,坊間正好有不同組織記錄廣東話的演變,整合資料,「隨着時間轉變,不同人對香港文學和粵語各有定義和討論,能引起有興趣的人思考,繼而產生更多不同的面向。」

記者:仇凱瑭