每日雜誌‧人物誌|培訓百名內地社工 搭建兩地橋樑 陳燁盼擔「文化翻譯者」

發佈時間:13:30 2025-02-24 HKT

在香港,當個人與家庭遭遇困境,市民訴諸社工求助。然而一河之隔的內地,「社工」之名或被誤解為義工或居委會。此背景下,仍有內地學子負笈而來,最終在港就業安居。陳燁是「留港社工」的一員,多年來於殘疾人士服務、復康服務等領域綻放光芒,更將香港經驗帶返內地,為當地培訓過百名社工。隨大灣區融合,港人北上、「高才」來港打拼的情況增多,她希望擔任「文化翻譯者」,協助兩地社工相互研習,成為彼此的強力後盾,共同改善人民生活。

陳燁昔日是一位記者,毅然放下工作,來香港中文大學修讀社工碩士。她猶記得,離開上海之前,經常到三甲醫院採訪,目睹來自全國各地的窮苦病患,有人因負擔不起床位,睡在門診大廳的地板上,有人為治病向親朋好友借積蓄,醫藥費是用硬幣一點一點攢出來的。看着這些病患,她無比心痛,「我告訴自己,希望有天學成歸來,有能力可以幫助他們。」

來到香港後,她從一句廣東話也不會,苦練成為能與本地人溝通。畢業後她先後在不同社福機構工作,為青少年及殘疾人士提供服務,亦曾於家長自助組織,為家長發聲及作出支援,經歷了跌宕起伏的社工之路。特別的是,在香港工作4年多,她同時在順德擔任社工督導,開始每月在粵港兩地奔波,將在港任社工的經驗,分享給內地社工,直至疫情才中止。

將理論作系統性整合讓學生跟上

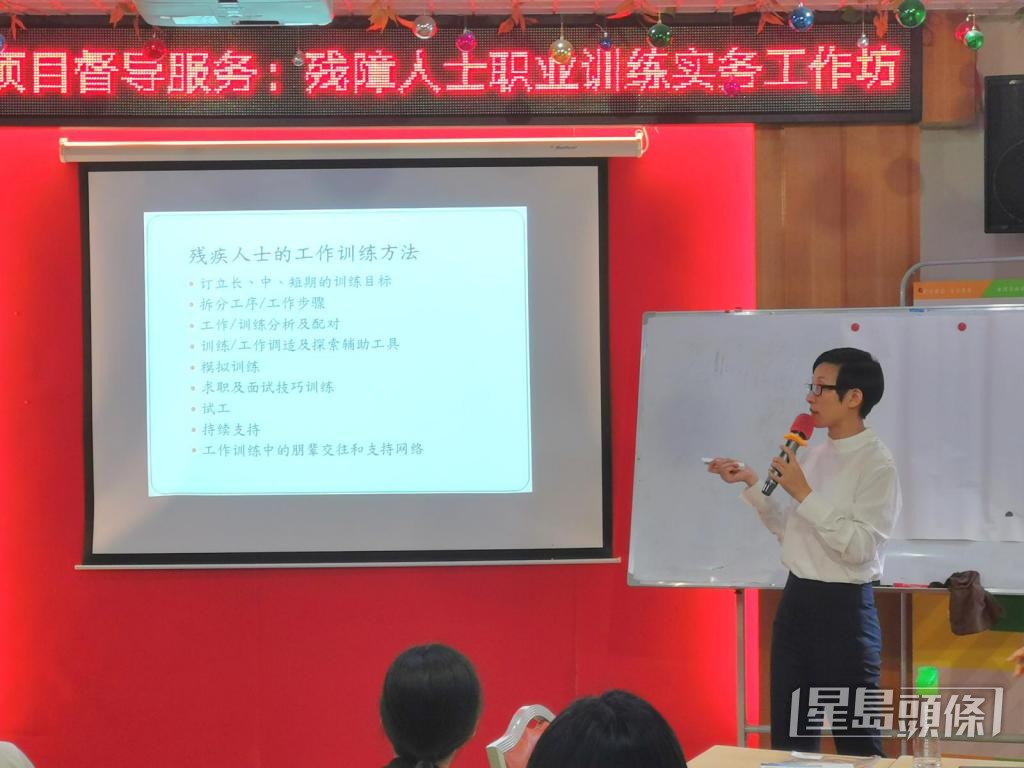

陳燁說,對比香港有完善的訓練、實習和註冊制度,「內地社工專業起步較遲,不一定接受過專業訓練,對社工的知識和技能掌握有限。」她指,內地的服務模式不同,如她曾到訪的綜合家庭服務中心,不少社工非社工系出身,亦未接受過專業訓練,「當地社工薪酬較低,我需要設身處地理解他們的處境,不會以香港這一套去衡量他們。」

她將社工的理論作系統性整合,為讓沒有相關基礎的社工學生跟上,花了大量時間備課,加入實際例子,並作互動教學,「我備課時間是1比1,甚至1.5比1,因為我真的想他們有更好的學習成果。」不僅上課,她更為學生做示範,親自拜訪學生的個案,在取得對方同意下,現場展示輔導過程和技巧。為不耽誤香港的工作,她有時會選擇即日往返粵港,頭班車去、末班車回,僅乘車便要6小時,回家後已累得沒有任何力氣。

由於兩地文化和社會背景不同,當中衍生服務模式的差異,內地學生學習起來有點困難,進展緩慢,一度讓陳燁感到擔憂。她形容,那種感覺像將水倒在沙漠上,「不論倒多少,都好像揮發了,令我也有點沮喪。」後來,她卻發現原來並非沙漠,只是一片乾旱的土壤,儲存的水足夠多,種子仍可開花結果。

她分享,有次看見學生運用「空椅子」理論處理家長的哀傷期,於是作出稱讚,並詢問對方如何做到,「學生說,其實我上課時大家都有認真聽,只是當時未消化到,需要一些時間理解,之後便嘗試去用了。」

個案與本身文化社會背景有關

陳燁說,在內地做社工,會看到有中國特色的個案,「原來社會工作,真的與本身文化和社會背景有關。」她舉例,有因拆遷突然富裕的地區,背後衍生許多家庭問題,如「包二奶」、賭博、吸毒。

另外如在農村,婦女較不被容許表達情緒,她提到,當地社工接獲其中一個案,婦女在煮飯時,其5歲兒子不幸從2樓墜地身亡。婦女面對家族指責,加上自身罪惡感,惟不能表達個人情緒,於是外化為指責村委。當地社工不知如何處理,她提醒重點不在拆解村委與婦女之間的糾紛,而是令眾人理解事件為意外,以及引導家人支持那位失去兒子的母親,走過眼前難關。

陳燁的耐心和同理心,為內地社工團隊帶來啟發。不少學生開始主動與她探討具體的輔導方法和臨床技巧,提升了他們的專業水平,也增強對社工工作的認同感。她笑說,「我看見他們的轉變,也很有成功感。」她的第一批學生後來也成為當地機構的管理層,她說,「內地有宏大的社工需求,我的幫忙像一滴水倒入大海,但我相信每人的一滴水,也可讓努力被看見。」

兩地系統互補能省處理文件時間

疫後通關,兩地的交流互動增多。陳燁說,近一年很多香港的服務機構主動聯絡留港社會工作者協會,討論舉辦交流團的可能性,「我認為我們的角色正好是兩地的文化翻譯者,希望能為香港和內地的社工界,搭建交流的平台。」

她說,香港自有內地可以學習的社工系統,而內地採用大數據的訊息化系統,能減省社工處理文件的時間,可以互相彌補。

近年不少港人北上求助、養老,亦有大量內地優才、高才來港,兩地的融合亦讓社工模式迎來新挑戰。陳燁說,有跨境院舍便希望通過協會聯絡留港社工,期望讓他們在內地工作的同時,也可受聘於香港機構。

至於優才、高才,陳燁說,有關人才的需求與過去的內地新移民不同,大多是受教育人士,離鄉別井下獲得的支援更少,「我們很樂意以來港的身份和他們接觸,亦相信我們可以發揮的角色會越來越多。」

她形容,自己「踩在兩條船上」,而兩河之間正好有缺口,作為留港社工,希望為兩地社工界作出回饋,「將社工的價值傳遞出去,社會上多了一些美好的人性,就是有意義的事。」

採訪南亞海嘯陷壓力症 激發做社工實際助人

陳燁早年從事傳媒,2004年的南亞海嘯是其人生的轉捩點。她當時在上海一間報社任記者,被緊急調派往泰國採訪災區重建情況,當中經歷讓她更渴望幫助受苦的人們,毅然辭職來港讀社工。

那年是陳燁當醫療衛生和科技線記者的第二年,被派往泰國布吉採訪災後現場,親眼目睹災民的種種困境,其內心深受震撼。完成採訪後,她前往屍體焚化處報名做志願者,被拒絕之際,一位泰國華裔心理學系研究生向她主動搭話,在其幫助下,得以順利把上海醫療隊留給她的藥物發放給災民。

她發現,災民與男學生很熟絡,全心全意依賴他,「那位男生說,災民需要的不光是物質救助,更需要心理救助。」男孩的一句話,帶來了深遠的影響。

返回上海後,陳燁陷入創傷後壓力症的困擾,總聞到屍臭味,看到海浪就忍不住落淚,久久無法釋懷。在反覆思考和掙扎中,她希望做能實際助人的工作,想起昔日採訪時對心理諮詢有興趣,最終下定決心,放棄既有工作,隻身來港入讀社工系,畢業後留港工作至今。

以佛教智慧應對工作挑戰 不執着沉溺負面情緒

社工長期接收他人的負面情緒,陳燁以佛教的智慧應對當中的挑戰。

陳燁坦言,社工工作壓力甚大,每項決策都可能影響一個家庭的未來,故保持早睡早起尤為重要,以維持良好的分析和判斷能力,「求助者有成長,可以帶給我動力,但無可否認,亦有很多個案較複雜,令人心情沉重。對我而言,信仰是很大的支持。」

她形容,輔導者像一個容器,「清空得越快,可承載的事物便越多。」

作為虔誠的佛教徒,她認為佛學思想有助其保持清醒和冷靜,「佛教強調每人有因果業力,有各自的命運,讓我不會過於執着,沉溺在負面情緒當中。」

此外,她說,佛教內的修行,如頌經、冥想等,也能使她清空腦海的雜念,保持內心平靜,「避免受個人主見所局限,以更開放、包容的心對待求助個案。」

記者:林家希