朱小新 - 「智駕」迷思(二) | 北漂見聞

更新時間:02:00 2025-04-28 HKT

發佈時間:02:00 2025-04-28 HKT

發佈時間:02:00 2025-04-28 HKT

小米集團(1810)等內地電動車廠商的「智能駕駛」,近期因多單交通意外受市場質疑。筆者在北京生活十幾年,當年剛北上工作時就換領了國內車牌,也算是一名「老司機」,不過至今尚未嘗試揸電動車,除了插電及電池續航,智駕系統的安全性也是另一大顧慮。

近年來內地汽車廠商在電動車的研發與營銷方面,集中在「冰箱、彩電、大沙發」等一些錦上添花的噱頭上。例如標榜車內配備了大容量雪櫃,方便一家大細自駕出行吃喝;又比如以大尺寸螢幕、高級音響作招徠,隨時可將車變作移動戲院;再比如主打椅背能放倒當床睡或帶按摩的座椅等。

這些營銷都是在傳遞一個訊息:電車將帶來全新的生活方式,在車上能睇戲、煲劇、唱K、打機、按摩;車不再只是一個交通工具,而是打工仔工作日午間休憩的場所、年輕消費者自駕旅行的行動酒店、甚至是家庭用戶的移動屋企。

然而,上述電車廠商在作為一駕車本身的核心功能,例如電機性能、駕駛操控系統、電池續航等方面卻涉及不多。如此難免讓人覺得避重就輕、本末倒置。

筆者上期專欄提到的朋友亦有同感。他認為,如今很多車企宣傳智駕時都特別強調一些娛樂休閒功能,實屬跑偏了方向;作為消費者希望車企能更踏實些,多打磨自家技術和產品,才是負責任的態度。另有網友直言,內地電車廠商或許是自知他們的核心功能與技術比不過傳統汽油車廠商,才刻意避重就輕。無論如何,電車畢竟還是車,安全性與操控體驗才是核心競爭力,但願內地廠商們盡快意識到這一點,方能重建信任。

北京拼搏港青

朱小新

最Hit

長壽飲食|92歲婆婆教跳舞不言休 公開6大長壽習慣 早餐必吃這食物!

2025-04-28 10:41 HKT

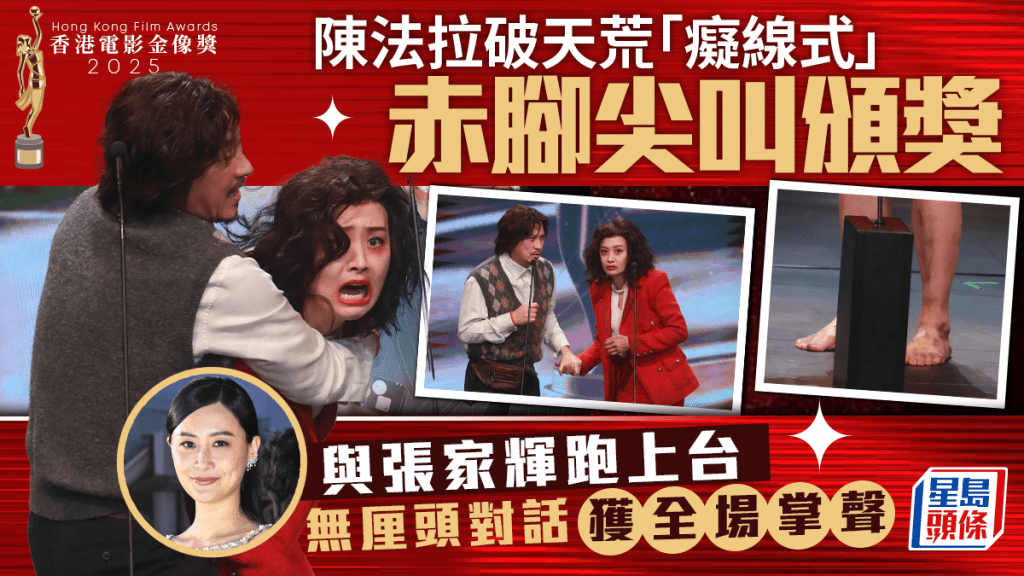

金像獎2025|陳法拉破天荒「癡線式」赤腳尖叫頒獎 與張家輝跑上台無厘頭對話全場拍掌

2025-04-28 14:58 HKT