何明新 - 香港郵政的一筆糊塗帳 | 猛料阿Sir講古

1840年英國郵政改革後出現第一個郵票,即寄信人繳付郵費而非之前的收信人付費,被視為郵票的鼻祖,所以直至今天英國郵票亦毋須印上國家名稱,在英國郵票是找不到英國國名United Kingdom。香港郵政於差不多時候開辦,方便在中國的英商及遠征軍人,隨着香港的發展,香港郵政亦發展迅速,更由一個不牟利的官方權力部門發展成為以商業為本的機構,不同時期發行的郵票,伴隨香港在各方面的轉變,別具歷史意義,多姿多彩,可惜香港仍未有一通訊博物館向大眾展示這方面的歷史,多年前我與吳貴龍合著的《郵歷香江》亦簡單記述了香港的郵政歷史供大家參考。

最近有讀者問為何回歸前的港英時期郵票不能使用,變成廢紙,而紙幣和硬幣則不同,仍然流通。其實這是香港郵政在回歸前欠下港人的一筆糊塗帳。

回歸前香港掀起炒郵票熱潮,因那時有傳言港英政府時期的郵票於回歸後會大幅升值,每一次郵政局發行新郵票都有人通宵輪候,郵局大排長龍,門外更有人設置小攤檔以高於面值的價錢收購郵票。郵政局有見及此,更推波助瀾使炒郵票風氣更熾熱及趁機發財,不但增加發行郵票次數,更巧立名目發行不同的郵品,使郵局外經常有人排隊,不但炒賣特別郵票,連日常寄信的普通郵票也被炒高,一枚一元八角的女皇頭郵票被炒高至百多元,一整張50枚面值90元的被炒至萬多元,有人更因在郵政總局外通宵排隊意外死亡。是香港歷來第二次因買郵票而喪命的事件,第一次是在1891年,香港發行「開埠五十週年紀念」郵票,是香港發行的第一套紀念郵票,也是世界上第一套以加蓋形式發行的紀念郵票,因準備時間十分緊逼,在1883年發行的維多利亞女王像二分洋紅色郵票上加蓋發行,吸引了很多人槍購,秩序大亂,做成兩名葡萄牙人被踐踏死亡及一名荷蘭籍水兵被打死。

回歸前不久,炒郵票造成社會混亂和引發經濟問題,因發行郵票與銀紙不同,是無需抵押的,換句話說是用將來財政來填補,當時被形容為「你請吃飯我付鈔」,付鈔者是香港回歸後的新政府,這亦引起當時正在中英談判的中國代表不滿及提醒英方注視這問題,但英方不但不表示意見,香港郵政更變本加厲大量印製新郵票,把炒風推至另一高峰,很多人仍盲目追從,相信這些郵票具升值潛能。

在參與炒賣郵票者仍沉醉於黃金夢之際,香港郵政於接近回歸前突然宣佈,所有印有英國皇室標誌的郵票在回歸後不能使用,即失去本身的面值,只能在短時間內到郵局排隊換回新郵票,很多人根本收不到這消息,又或未有時間去換及相信這些郵票仍有升值潛能,結果在回歸後這些郵票不但不升值,更淪為廢紙。

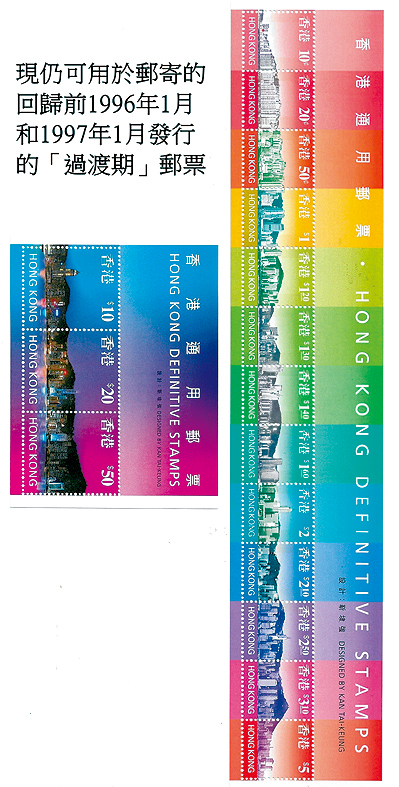

在英治時期發行的郵票至今天仍能使用郵寄的,只有在過渡時期發行的,稱為「過渡期郵票」和沒有印上英國皇室標誌的郵票,當中僅有97年2月發行的兩款香港97郵展面值10元小全張和6月發行的紀念香港代表隊在96亞特蘭大傷殘人仕奧運會取得卓越成績10元小全張郵票。

香港郵政這筆史無前例糊塗賬相信是郵政史上獨有的。

何明新