李夢 – 藝術家的抽象勇氣|夢遊世界

發佈時間:03:00 2023-04-29 HKT

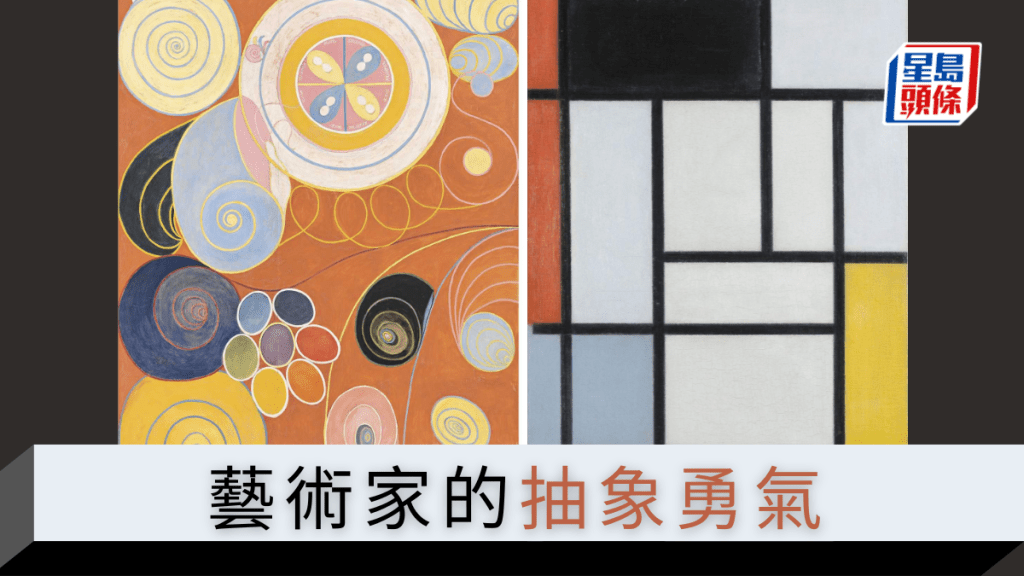

抽象畫家,在今時今日早已不是新鮮事,可是,在一百多年前的藝術世界,抽象繪畫創作仍是相對小眾的概念。正在英國倫敦泰特現代藝術館(Tate Modern)展出的克林特(Hilma af Klint,1862年至1944年)與蒙德里安(Piet Mondrian,1872年至1944年)雙人聯展《生命的形式》(《Hilma af Klint & Piet Mondrian:Forms of Life》),回顧這兩位活躍在19、20世紀之交的畫家,如何突破既有的概念與程式,在全新的藝術語境中,重塑獨特、新鮮的藝術語言。

荷蘭畫家蒙德里安其人其作,我們相對熟悉。作為風格派的創始人之一,蒙德里安在接觸到立體主義等新思潮之後,果斷拋開傳統具象的創作方法,轉而以幾何圖形(直綫、直角)和三原色(紅、黃、藍)創作,自此開創鮮明風格,並為人熟知。今天的我們不會再記得蒙德里安初入畫壇時創作的那些寫實風格的風景畫,卻對他中後期的作品,那些充盈着跳躍與律動的抽象畫作,念念不忘。試想,如果蒙德里安未曾勇於嘗試步入抽象世界探索,恐怕會在眾多擁有精湛技巧的畫家群體中,泯然眾人矣。

勇氣,對那個時代的抽象畫家而言,十足重要。不單蒙德里安如是,瑞典女畫家克林特亦如是。早於20世紀初,克林特已開始嘗試抽象創作,可是在彼時的瑞典藝壇,抽象畫尚少人問津,女畫家畫抽象,更是難被理解及認同。與蒙德里安相似,克林特以寫實畫家身分出道,惟漸漸對抽象表達着迷。而與蒙德里安畫中常見直綫和直角不同,克林特作品中的幾何圖形多用曲綫,看來更多變,也更神秘。因為難以解讀,克林特的作品於她在世的時候一直不被認可,直到畫家本人去世數十年後,才再出現於公眾視野。克林特終其一生不願過多參與藝術協會或社團,而將自己孤絕在群體之外,如是「刻意而為的孤獨」,絕非膽小者可以做到。

藝術世界裏,人人都在談論創變和想象,可談論者眾,真正踏出舒適圈者,少之又少。今次克林特與蒙德里安的聯展,讓我們見到變化的張力,也讓我們再思考「勇氣」的意義。

文:李夢 圖:倫敦泰特現代藝術館

《星島申訴王》於3月1日隆重登場,節目為民請命抱不平、追蹤城中熱話,亦會搜羅溫情小故事。你申訴,我跟進,搵91999933,《星島申訴王》隨時候命!

立即報料:https://bit.ly/3IMunqd

你的獨家報料一旦被採用及報導,將獲得乙份獎品。

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ