回溯百年變遷|古今香港 掌故叢談

發佈時間:08:00 2025-04-22 HKT

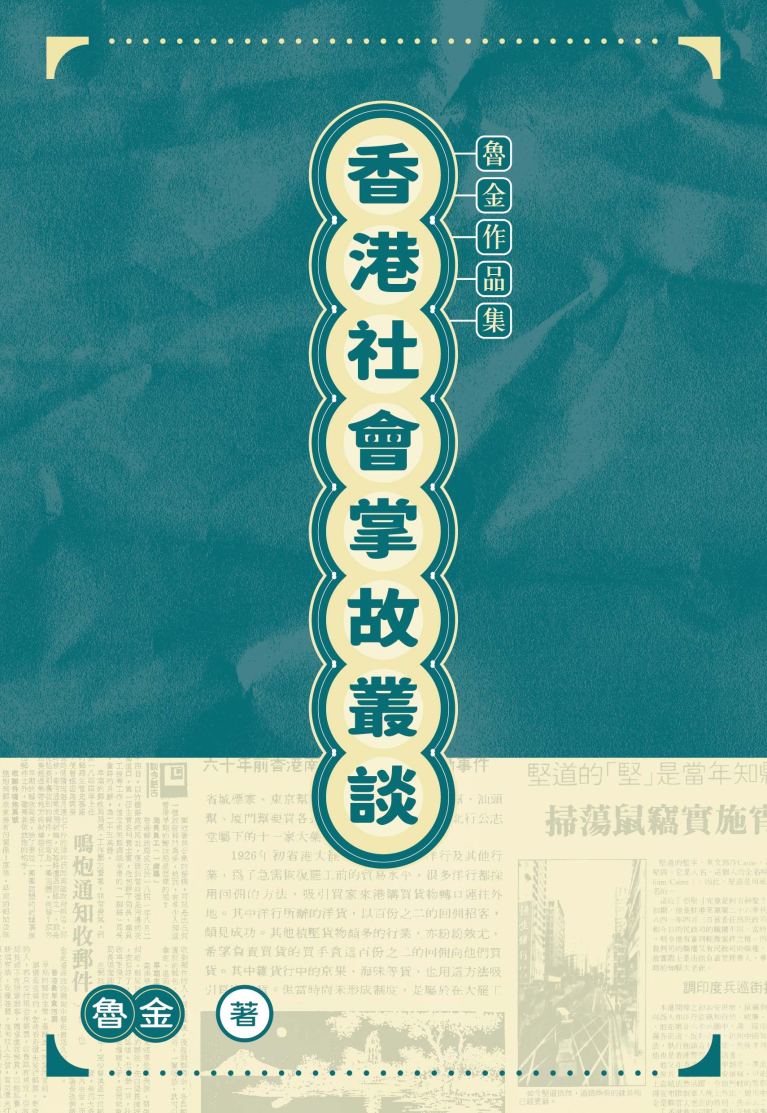

本書收錄香港著名掌故家魯金有關本地社會發展的掌故文章,從人口、教育、經濟、治安等角度回溯本地百多年來的歷史變遷,助以理解香港發展至今的社會軌跡,作為觀察社會面貌之借鏡。

文:王文宇 圖:星島圖片庫、摘自《香港社會掌故叢談》

作者原名梁濤,已故香港著名報人、作家,上世紀七十年代起為報章、雜誌撰稿,同時出版了一系列環繞香港題材的著作。

本書是不可多得的掌故文集,收錄了17個專題文章,你可以說是「散裝歷史」,因為不是編年記載香港的事,但每個專題都很「足料」,讀起來輕鬆有趣味,今集我認為最重要的部分是講述自開埠以來香港管治問題,及至到1970年代反貪污的社會風雲。

〈香港的治安史實〉說明1841年英國人來到香港時,一直對治安問題有心無力,因當時清朝與英國戰事未平息,軍隊人力有限,又要經常抽調上前線,基本上香港地頭蟲不會畀面英國人,哪怕你陀槍拉炮、真槍實彈。

1841年2月20日,留港英軍接到命令進攻虎門(東莞)炮台,竟要下旗撤出香港,其他人員遷移到沙州——一個介乎大嶼山與銅鼓州之間的島嶼暫住。及後,英國人搞好治安,第一批招募28名警察出來維持治安,不過,奇聞是這班警察「怕黑」,話明不肯入夜時工作,原來警力不足,警察怕被人尋仇,你話好笑唔好笑?

英國是殖民地專家,印度龐大無比,只派員一萬左右便能主持大局,獨門秘笈是「以夷制夷」,香港其實小菜一碟,等到英國搞掂佔領場面後照辦煮碗,換成「以華制華」便OK囉。另一方面,香港當局做好警政事務,建立規模完善的制度,如是者故事一跳便到香港光復後1950年代「四大探長」史蹟,初期可以鎮住社會的牛鬼蛇神,但洋人警官與華人黑白兩道勾結,又產生其他不可兼容於社會的問題,英國人釜底抽薪上演一幕「反貧污捉葛柏」,從此香港變成廉潔之都。

葛柏不是第一位被拉的洋警官,1856年蘭度夫出外掃蕩賭檔,拘捕檔主和賭徒返差館,還竟公然收取每人10元5元不等!主審法官判處蘭度夫12個月徒刑,以當時衡量罰得不輕。

調景嶺的變遷

本書最後一章〈調景嶺的變遷〉,書成時,政府透露發展調景嶺,但尚未有藍圖公布。「調景嶺原來是一座面向半圖形的海灣荒山,在1898年之前,是中國管轄的。由於海灣規圓如鏡,而且海面平靜無波,漁民們叫這海灣為照鏡灣。」1898年行地運——香港拓展界址,調景嶺一帶地價上漲,一位名倫尼的加拿大人任職港府工務局多年,1900年退休從商,看上照鏡灣地方建麵粉廠,不過,經營不久就破產收場,他本人吊頸自殺。

1941年日本進攻香港,鯉魚門及調景嶺多處建築了軍事建設,倫尼麵粉廠由日軍接管成基地,駐有海軍,並經常抓走私船,被捕獲的走私客拖返基地,經嚴刑審訊後,「在海灣碼頭上斬首,屍首則被踢入海裏。」1948年國共內戰,調景嶺成為內地難民棲身之所。前台灣領導人馬英九小時都在調景嶺暫住,後來才轉去台灣。

調景嶺已變成高樓大廈和商場,搭港鐵話咁快就到,有時間不妨查探那個照鏡灣今何在,我童年記憶是在西灣河坐渡輪去調景嶺探親,沿山都是平房,夜間舉頭望到滿天星星。

書名︰《 香港社會掌故叢談》

作者︰魯金

出版︰三聯書店(香港)有限公司

售價︰$108