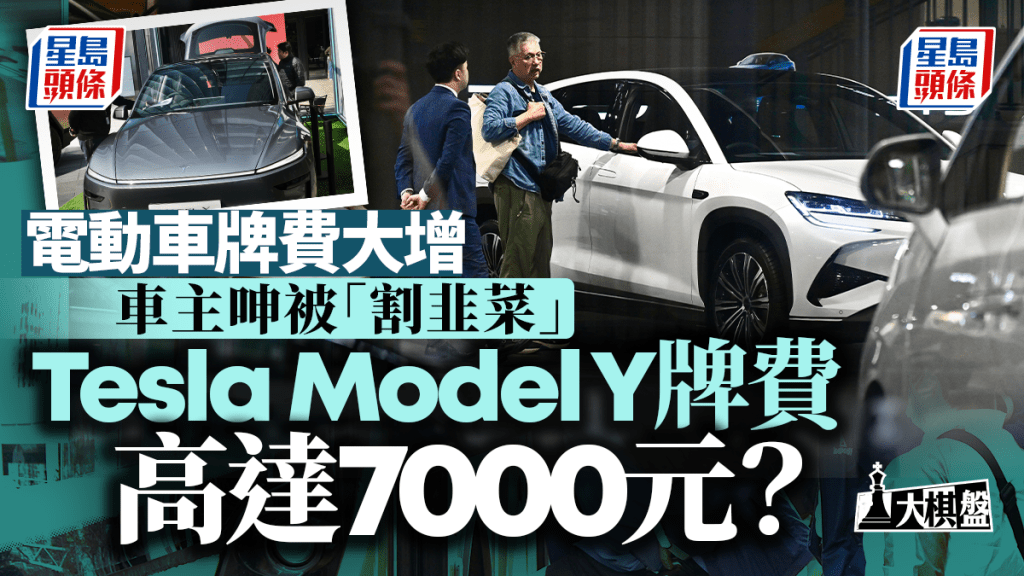

大棋盤|電動車牌費以「額定功率」劃分 車主呻被「割韭菜」 政界憂礙普及路線圖

發佈時間:09:00 2025-04-17 HKT

【電動車/牌費/額定功率/加價】電動車在香港大行其道,去年約七成新登記私家車為電動車,慳油錢、牌費平成為最大賣點。不過巨額財赤下,加上電動車市場趨成熟,政府近年對電動車優惠已縮水,運物局最新提出調整電動私家車牌照費架構,按「額定功率」分5個層級計算牌費,據知分3年增加至相等於汽油車牌費約七成,加價幅度不低。消息一出,不少「油轉電」車主戲謔遭「割韭菜」。

電動車新牌費相等於燃油車七成

現時電動私家車牌費以車輛淨重計算,首噸每年牌費572元,平均每年牌費約1100元;傳統油車以引擎汽缸容量計算,每年牌費由5074元至萬多元不等,平均約7500元,兩者相距甚大。運物局解釋電動車電池重量和體積越來越輕巧,性能不斷提升,現行計法未全面反映電動私家車價值。

據悉,政府擬參照燃油車分級,在電動車同樣分5層級,以額定功率為基準,75千瓦(kW)以下為第一階,其後每多50千瓦是另一階,如此類推,225千瓦以上為最高。每一階對應燃油車的牌費階級,取燃油車對應階級的六、七成。以深受港人歡迎的Tesla Model Y Long Range為例,額定功率是153kW,日後將變成第三階,以燃油車七成計算,牌費接近7000元,比現時約1000多元大增。豐田電動車bZ4X額定功率為73kW,新牌費可達3500元。

去年已減電動車「一換一」優惠

不過有熟悉議題人士指,由於電動車馬力較強,整體車款的額定功率偏高,流行車款較多落在第3至第5階;相比燃油車的引擎汽缸容量,較多落在第2至3階,因此實際上電動車最後的牌費或不止燃油車七成。

上屆政府於2021年公布《電動車普及化路線圖》,提出在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車。隨着電動車發展及庫房「缺水」,當局去年雖延長電動車「一換一」計劃兩年,但首次登記稅寬減額大幅下調40%,當時已有聲音質疑會打擊市民換車意欲,影響2035年目標。

放眼海外,電動車發展也有類似現象,例如德國在2023年以預算缺口為由,突然取消電動車補貼,導致電動車銷售大挫;亦有大品牌如平治宣布放棄2030年實現「完全電動化」目標,並繼續改進燃油車。加上地緣政治局勢,歐洲對2035年實行「禁燃令」抱有懷疑。

陸頌雄:推進步伐偏快 打擊轉用電動車意欲

一旦落實新架構,電動車牌費優勢大減,加上保費貴、充電加價,會否令車主重新改駕油車,以至影響路線圖進程?立法會交通事務委員會委員陸頌雄表示,隨市場發展,逐步減少電動車優惠在政策方向上無可避免,但認為今次推進步伐偏快,若以此加幅,相當可能打擊市民轉用電動車意欲,期望當局多聽持份者意見。

委員會主席陳紹雄則指,改以額定功率計算電動車牌費,在全球各地大勢所趨,但最重要是確保鼓勵轉用電動車的政策大方向不變,而今次調整或多或少影響車主選擇車款。也有議員指港人一向實際,倘駕駛電車成本越來越高,會考慮轉用油車,對落實路線圖有一定影響。

有駕駛電動車習慣的議員笑言,電車與油車在香港向來「水火不容」,經常因駕駛態度、泊位等問題爭拗。事實上,某電動車品牌之所以成為眾矢之的,一大原因是自恃加速快、馬力強,在路面上「囂張跋扈」,未知今次增加電車牌費後,能否讓車主們感覺「公平返少少」,在馬路上和平共處呢?

聶風