譚紀豪 - 畢加索的臉 | 無名指

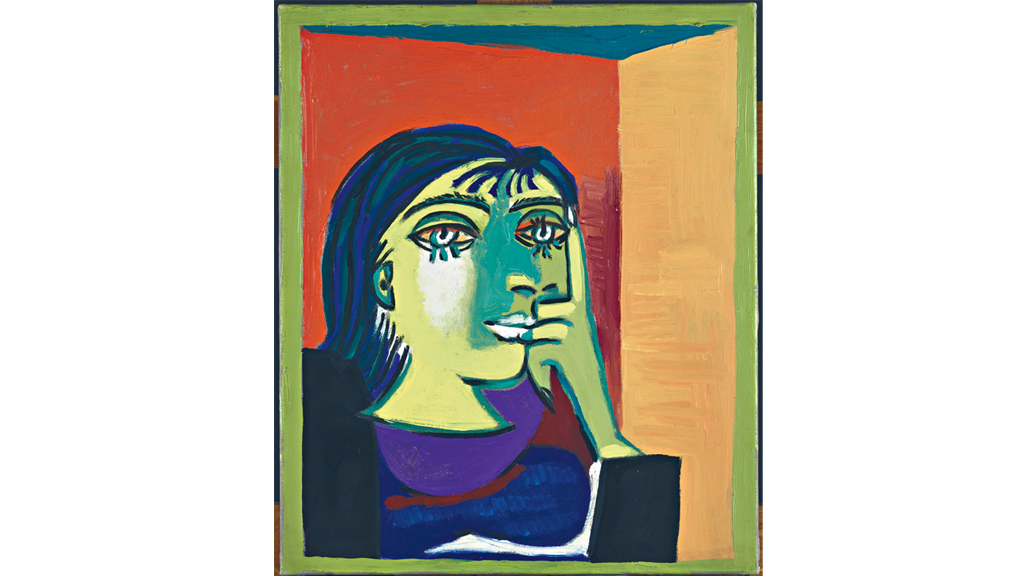

上世紀我首次去東歐旅遊,火車上見到一個女人,「她長了一張畢加索的臉」,我忽然這樣想,也不知是褒是貶。她的臉我至今還記得,尤其是那雙微微突出的大眼睛,7分面角度我甚至能看到鼻樑後露出的睫毛。

因為這個女人,我好像明白了畢加索的「第2隻眼睛」。有人說他畫的人臉模仿古埃及,面是側的,眼睛卻正視。有時「背後那隻眼」竟合乎邏輯的畫得斜一點小一點,但不講道理時則從心所欲,眼神亂飛。

M+博物館「畢加索——與亞洲對話」剛開展,展品不乏五官錯落的臉,亦涵蓋各時期風格和不同載體。我為畢加索而去,沒想到「與亞洲對話」更精彩。展覽最後一部分名為「學徒」,道出極具個性的畢加索亦有從其他藝術創作吸取養份,如《朝鮮大屠殺》的靈感來自哥雅《1808年5月3日的槍決》,但同時亦影響了藤原西蒙畫出《Who對Who對Who?(一場大屠殺的景象)》。可惜這次未能展出哥雅的畫作,否則3幅並排必定很有意思。

藝術靈感傳承,跨時間跨地域也跨世代。M+將舉辦多場親子活動,又印製了「親子導覽手冊」,以生動方式與小朋友一起欣賞畢加索,並鼓勵他們在手冊裏的空白卡片上繪畫。家長們平常也會開玩笑說孩子的畫作像畢加索,卻未必知道其實是畢加索畫得像孩子,他曾說,「要畫得像拉斐爾我花了4年,要畫得像小孩卻花了我一生。」赤子之心可貴,千帆過盡,見山還是山。

資深唱片人兼樂迷

譚紀豪

最Hit

長者餐飲優惠2025|34大長者咭+樂悠咭連鎖快餐/火鍋放題/餐廳折扣 大家樂/麥當勞/稻香/美心一文睇清

2025-04-13 10:07 HKT

15歲港童首次遊日本出Po晒喜悅 疑遭家長網民集體欺凌:「我個女1歲已去日本,好心你收皮啦!」事主最新回應|Juicy叮

2025-04-13 12:57 HKT

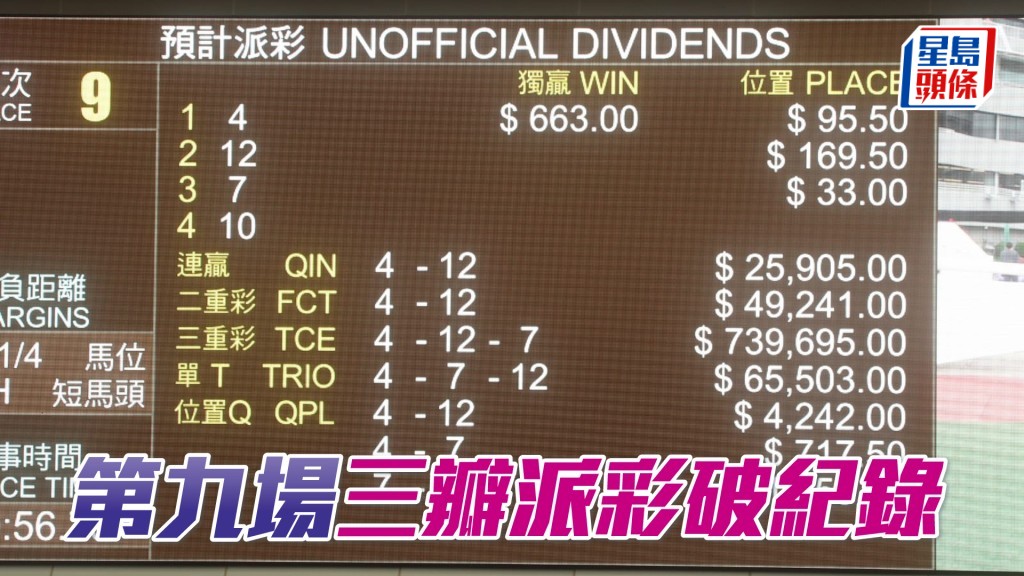

馬場浮世繪│第九場三瓣派彩破紀錄

20小時前