【中國】古代留學生“壓力山大”?看看他們都學了些什麼

秋風唯苦吟,舉世少知音。窗前三更雨,燈前萬里心。這是唐代新羅人崔致遠留下的詩句,句句精煉,讓人很難想到,它出自一個外國人之手。

崔致遠12歲來中國,6年後考上“賓貢進士”,任溧水縣尉(今屬江蘇省南京市轄區,縣尉相當於今縣公安局長,九品),後任淮南節度使高駢幕僚,因起草《檄黃巢書》名聞天下。在華16年後,以三品銜歸國。崔致遠被稱為“東國儒宗”,堪稱留學生的代表。

據嚴耕望先生考證,“自太宗貞觀十四年(640年)新羅始遣派留學生起,至五代中葉,三百年間,新羅所派遣之留唐學生,最保留之估計當有兩千人”。

新羅留學生之外,還有日本、渤海國、大食、百濟、高昌、吐蕃、南詔等國留學生。宋代時,賓貢科舉成單獨考試,一直延續到明代。清代時,國子監延續明初政策,對琉球學生予以優待。

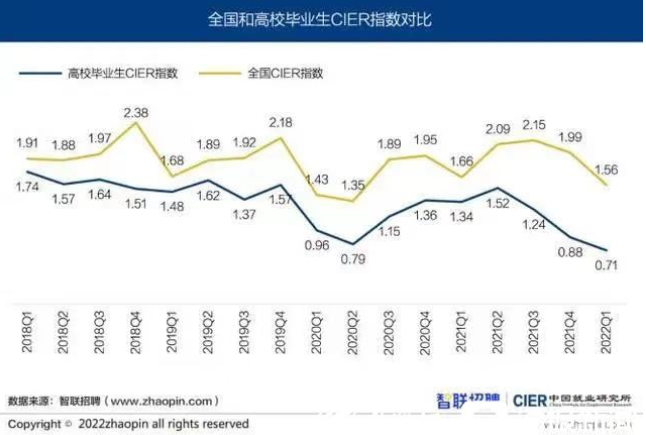

近日,世界大學排名中心(CWUR)發布了2022至2023年度世界大學排名,目前全球較知名的大學排名榜尚有QS(誇誇雷利·西蒙茲公司榜)、THE(泰晤士高等教育榜)、ARWU(軟科世界大學學術排名)、美國《美國新聞與世界報導》等。繁複如此,無非是為了生意——留學生是各大學收入的重要來源。與此相反,古代中國“厚往薄來”,招留學生不僅不賺錢,還要倒貼錢,所以宋代後,來華留學生規模再難與唐朝相比。

唐朝太學有8000學生

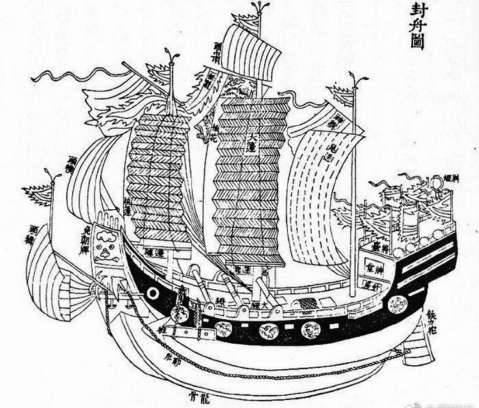

唐代招留學生,源於質子製度。自春秋起,帝王、軍閥便將子女、妻子等近親送往敵國當人質,秦昭襄王(秦始皇的曾祖父)、秦莊襄王(秦始皇的父親)、秦始皇都當過質子。唐太宗有三個身份:一是中原的天子,二是內亞的“天可汗”,三是代行佛法的轉法輪王。作為“天可汗”,有權要求周邊政權派質子入衛。早期到唐朝的新羅留學生都是“宿衛學生”,負責宮廷保衛工作,且在重大朝會時充任儀仗。

“宿衛學生”必須出身貴族,崔致遠即屬“六頭品”。新羅選官依“骨品製”,共8等級,即聖骨(有資格當王)、真骨(王族,無資格當王,後聖骨盡滅,真骨也可當王),六頭品(不可當長官)、五頭品、四頭品、三頭品、二頭品、一頭品。三頭品(含三頭品)以下皆平民,不可任官。唐太宗有鮮卑血統,不重“華夷之辨”,他說:“自古帝王貴中華,賤夷狄,朕獨愛之如一。”到唐玄宗時,更是“開懷納戎,張袖延狄”。

“宿衛學生”較清閒,平時在太學中讀書。比如前面提到的崔致遠,剛來華時漢語說得還不太好,不經學習,很難“登唐科第語唐音”。

唐代重教。據《唐會要》載:“貞觀五年(631年)以後,太宗數幸國學太學。遂增築學捨一千二百間,國學太學四門,亦增生員,其書算等。各置博士,凡三千二百六十員……高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃、諸國酋長,亦遣子弟請入國學。於是國學之內,八千餘人。”

房玄齡當年考砸了

……全文:古代留学生“压力山大”?来看看他们学什么