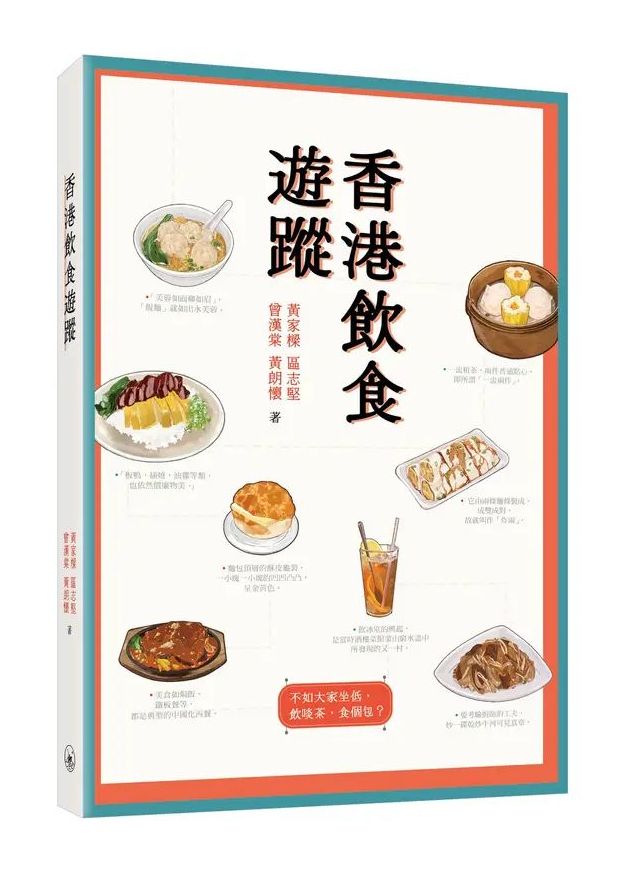

茶餘飯後聽故事|香港飲食 趣味遊蹤

發佈時間:22:30 2025-04-08 HKT

香港飲食文化中西薈萃,形式多變,豐儉由人。不同美食及食肆背後,均有其歷史滄桑及發展鋪陳。本書四位作者各有專長,卻對飲食饒有興趣,帶領讀者遊過去與現在,述說香港飲食史軼聞。

文:王文宇 圖:星島圖片庫、摘自《香港飲食遊蹤》

香港飲食以中環為發源地,最早的酒樓是1846年開於威靈頓街與鴨巴甸交界的杏花樓。不說不知,香港酒樓的興旺與風月行業息息相關,杏花樓的毗鄰就是一間妓院,大家都問點解兩個行業走得這樣近,酒樓生意不受影響嗎?杏花樓後來遷至上環水坑口,當年的酒樓不同普通茶樓,非平民百姓「得閒飲茶」的地方,也不是販夫走卒的食堂,主要是公子哥兒、老闆的高級飲宴場所。上環一帶是傳統商業中心,對面就是碼頭,人流穿梭不息,殷商巨賈尋歡作樂之餘,正正經經談生意,不離飲食,所以杏花樓生意興隆。不過,及至1903年,香港政府為整頓市容,下令風月場所要搬到石塘嘴,好多酒樓被迫執笠結業,杏花樓繼續留守上環,不過要開拓市場,於是兼營茶市,其他酒樓紛紛仿效。最終1935年港府全面禁娼,酒樓與茶樓開始融為一體,無分差異。

餐廳、冰室到茶餐廳,講起來真是有段古。話說清朝嘉慶年間,詩人張問安有詩云︰「飽啖大餐齊脫帽,煙波回首十三行」,十三行是廣州華洋雜處之地,不過,「當時中國的普羅大眾對西餐非常抗拒,非但不合胃口,更視之為野蠻習尚。」然而,何以西餐茶色不久之後就受粵港兩地歡迎呢?原來因為一位人物所致,他名叫徐老高,廣州西村人,20歲在美國旗昌洋行當廚房雜工,耳濡目染下學得西餐烹調技術,一次因為受不了洋人的氣,決心離開洋行另謀生計。

乾炒牛河 錯有錯着

他憑一技之長,巧妙調製中式醬油,煎製西式牛排,當上小販沿街叫賣。由於大膽創新選料精,尤其中西合璧的獨特口味, 招徠廣大食客。1860年正式在太平沙開業,取名「太平館」,這是中國史上第一間華人開的西餐館,今天傳到第五代,繼續在香港經營,一味瑞士雞翼中外馳名。

昔日,香港不是很多人可光顧餐廳,兼賣凍飲和輕食、設有空調的冰室冒起,後來加入炒賣粥粉麵飯包,搖身一變就是茶餐廳,相傳第一間茶餐廳是成立於1946年的蘭香室,至於現在為人熟知的蘭香閣創於1955年,翌年還有馬來亞茶餐廳,自此茶餐廳文化在香港發揚光大,特色是「只有你想不到,沒有吃不到」的多元化。

茶餐廳熱門之選,非乾炒牛河莫屬,背後也有一個故事。事緣廣州淪陷期間,兵荒馬亂、百業蕭條,生意難做,有位來自湖南的廚師許彬,在鐵蹄下經營「粥粉麵」求生計,一天來了兇神惡殺的客人,硬要吃一碟濕炒牛河,由於欠缺開芡的生粉,許彬請客人另嘗其他滋味,誰知此人發惡起來,竟掏出腰間的手槍威脅檔主。

原來此人是為日本人辦事的「漢奸」,許彬心生一計,破天荒炒出一碟不放濕茨而成的乾炒牛河,結果錯有錯着,成為廣州美食。後來南移到香江,從此落地生根,很多人還以為乾炒牛河是香港原創。好了,肚餓,係時候叫碟牛河,不過我想濕炒的。

書名︰《 香港飲食遊蹤》(增訂版)

作者: 黃家樑、區志堅、曾漢棠、黃朗懷

出版: 三聯書店(香港)有限公司

售價︰$138